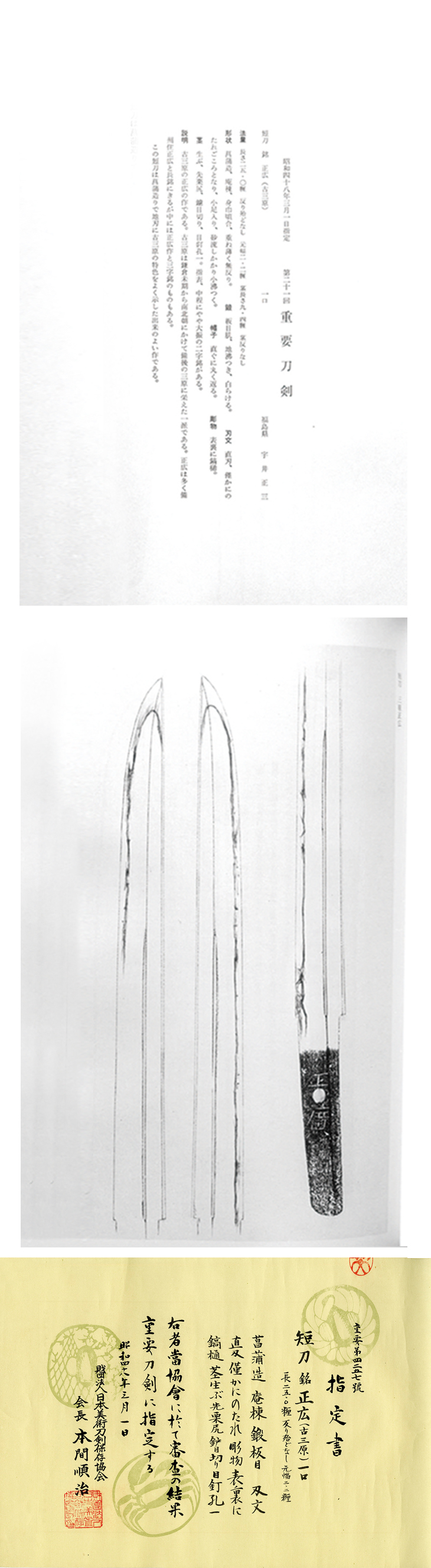

短刀 正廣(古三原)

(まさひろ)

Tanto:Masahiro(Komihara)

古刀・備後 南北朝末期 拵え付き

第二十一回重要刀剣指定品(昭和四十八年)(一九七三)

寒山及び薫山先生鞘書き有り

『鑑刀日々抄』所載品

刃長:25.0(八寸三分弱) 反り:ほぼ無し 元幅:2.28 元重ね:0.59 穴1

菖蒲造り、鎬庵棟高い。 表裏共に細い鎬樋をハバキ下で丸留める。 鍛え、小板目に板目交じりで所々流れて肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、地景繁く入り、地鉄良好。 刃文、直調で僅かに湾れ心があり、刃縁小沸付いて締まり気味となり、一部潤み、僅かにほつれ、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かる。 帽子、直調で先小丸風に返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢切り。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代最上研磨。 白鞘入り(古鞘有り)。

合口拵え(全長46 幕末期 鞘 黒に赤茶梨地 こじり、栗型、鯉口、瓦金、縁頭は四分一研磨地鋤出彫色絵、荒波に千鳥の図、同作同図 小柄、四分一地毛彫、鼠の図 柄 親鮫に紺色柄巻き 目貫、珊瑚)付き。

【コメント】

古三原正廣の重要刀剣、稀少な生ぶ在銘短刀、同派筆頭鍛冶による典型作、且つ同派研究に資する大変貴重な一振りです。

古三原とは、三原一派の中でも、南北朝中期から室町最初期に掛けて活躍した鍛冶の総称で、右衛門尉正家、その子と伝わる左衛門尉正廣をその双璧とし、一派には正信らがいます。

作風としては、直刃基調の焼き刃で、大和伝を色濃く示すもの、隣国の備中青江気質を示すものが多く見られます。

代表工の年紀作に見る活躍期は、正家は文和(一三五二~五六)から永和(一三七五~七九)、正廣は至徳(一三八四~八七)から応永(一三九四~一四二八)、正信は永和から明徳(一三九〇~九二)となっています。

本作は、古三原正廣の希少な在銘短刀、昭和四十八年(一九七三)、第二十一回の重要刀剣に指定された名品です。

寸法八寸三分弱、鎬高く重ね薄い菖蒲造り、生ぶ穴一つで、その穴をまたぐように、大振りの二字銘が鮮明に残されています。

同工の銘振りは、『正廣』の他、『正廣作』、『備州住正廣作』、『備後国住正廣作』などと切ります。因みに『備州長船住□□作』ではなく、『備州住□□作』と切った場合の備州は、備前、備中であることはなく、備後国の意で間違いありません。

小板目に板目交じりで所々流れて肌立つ地鉄、直調で僅かに湾れ心のある刃は、刃縁小沸付いて締まり気味となり、一部潤み、僅かにほつれ、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かるなど、古三原らしい作域が存分に示されています。

本作には白鞘が二つあり、一つは昭和四十六年(一九七一)、寒山先生鞘書きがあり、時代『至徳之頃(一三八四~八七)』としています。

もう一つには、その翌年の薫山先生鞘書きがあり、『鑑刀日々抄』所載品となっています。その中で、『古三原正廣の作であるが、銘振りが同作の太刀に見るものと同様に大振りで力強い。経眼稀有な古三原短刀として、資料的にも価値が高い。』とあります。同じく『鑑刀日々抄』の中でも触れているように、表のハバキ上付近の刃が少し染み心で、鎬地に鍛え肌の補修痕はあるものの、古三原筆頭鍛冶の生ぶ在銘で穴一つ、銘もこれだけ鮮明な短刀で、且つ重要刀剣以上の作は滅多に出ません。

古三原正廣の代表作であり、コレクション価値の高い逸品です。