生ぶ太刀 助包(古備前)

(すけかね)

Tachi:Sukekane

古刀・備前 鎌倉初期

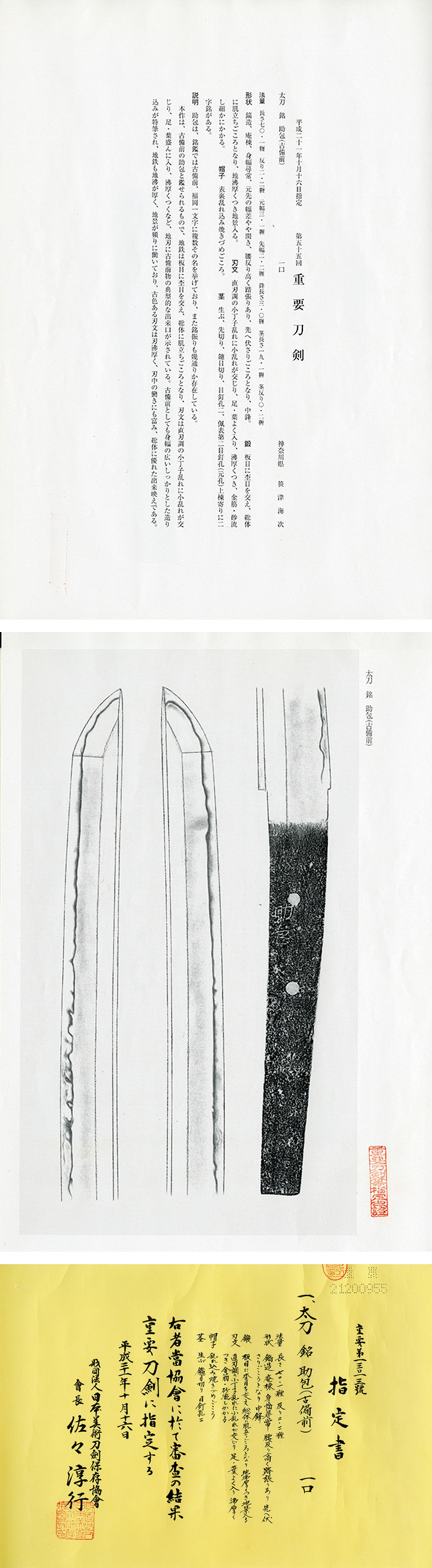

第五十五回重要刀剣指定品

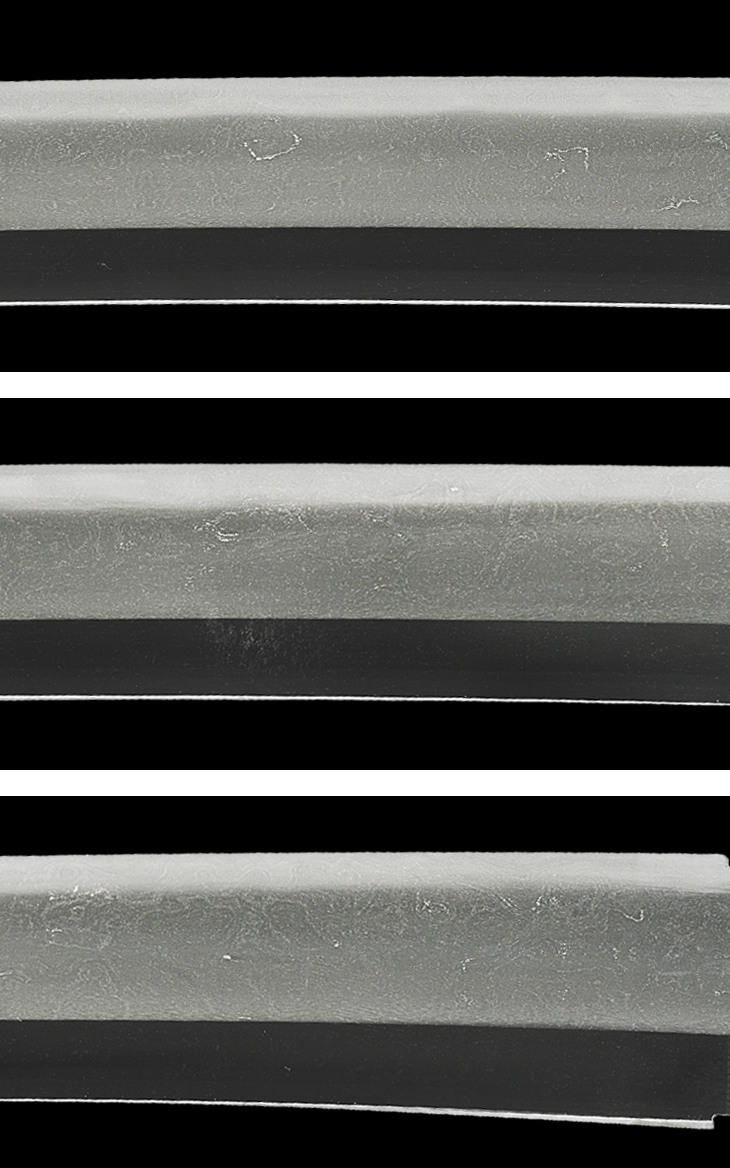

刃長:70.1(二尺三寸一分強) 反り:2.2 元幅:3.20 先幅:2.20 元重ね:0.64 先重ね:0.44 穴2

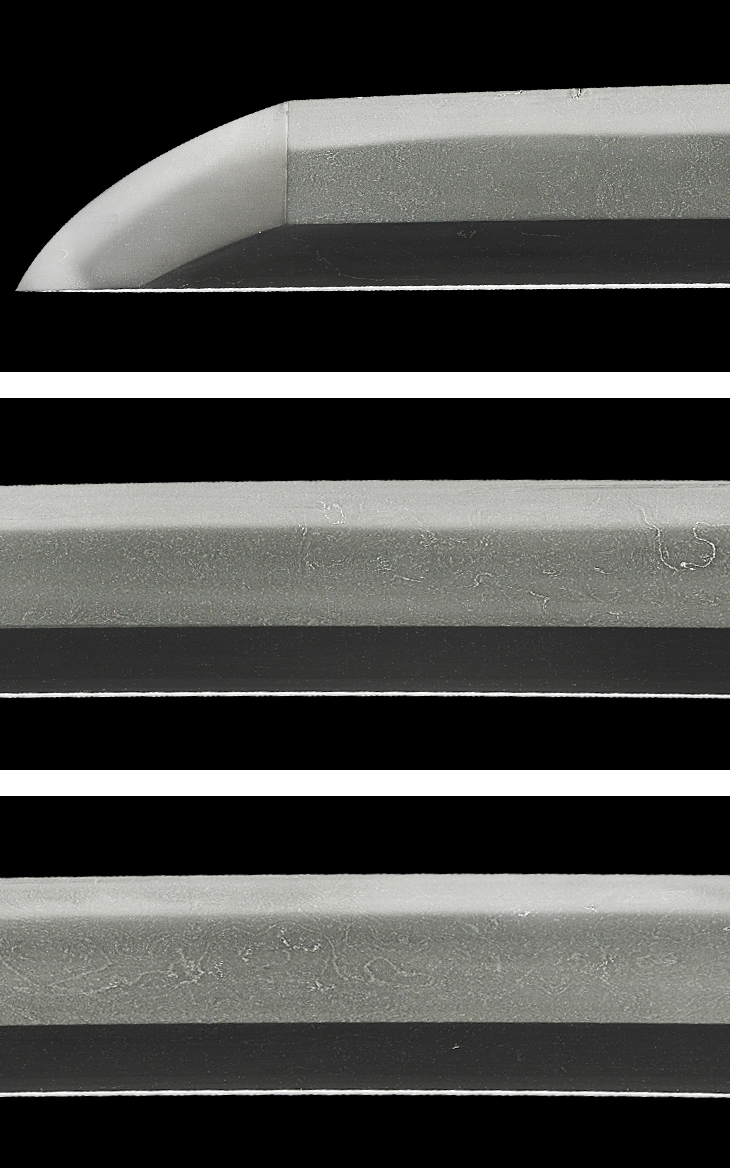

鎬造り、鎬尋常庵棟低い、中切っ先。 鍛え、板目に杢目を交え、所々大模様に肌立ち、地斑状の映り立ち、地沸厚く付き、地景入り、地鉄良好。 刃文、直刃調の刃取りで、小丁子、小乱れ、小互の目、角張った刃を交え、刃縁沸匂い深く、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かる。 帽子、乱れ込んで、先焼き詰め風となる。 茎生ぶ、先切り、鑢切り。 銀に金鍍金太刀ハバキ。 時代最上研磨。 白鞘入り。

【コメント】

古備前助包の重要刀剣生ぶ太刀、鎌倉初期作、身幅しっかりとした勇壮な姿、同派代表工による典型作優品です。

古備前とは、平安末期から鎌倉初期頃に掛けて備前の地に興った刀工群及びその作刀の総称で、鎌倉中期頃までその活躍が見られます。三条宗近と同時代とされる友成、最も現存作の多い正恒を始め、信房、助包、恒光、真恒、吉包、利恒、『備前三平』と呼ばれる高平、包平、助平などがその代表工に挙げられます。

同派の一般的な作風は、腰反り高く踏ん張りがありながら、先へ行って伏せ気味となって小峰に結ぶ太刀姿、板目に細かな地景を交えて乱れ映り立つ鍛え、直刃か浅い湾れを基調とした焼き刃は、刃中小乱れ、小丁子、互の目を交えて、刃沸良く付き、刃中金筋、砂流し掛かる出来が大半で、華やかに乱れるものはほとんど見られません。

本作は古備前助包の生ぶ在銘太刀、平成二十一年(二〇〇九)、第五十五回の重要刀剣指定品、 寸法二尺三寸一分強、腰反り深く踏ん張りがありながら、先へ行って伏せ気味となるスタイルは、鎌倉初期を下らない太刀姿を示しており、且つこの時代のものとしては、身幅広くしっかりとしています。

前述のように、助包は同派の代表工、銘鑑等によると、活躍期は平安末期から鎌倉初期とされています。

同工の銘は、大振りなものから小振りなものまで幾通りか現存しており、本作は佩表の茎、第二目釘(生ぶ穴)の上棟寄りに、小振りの二字銘が比較的鮮明に残されています。

板目に杢目を交え、所々大模様に肌立つ地鉄は、地斑状の映り立ち、直刃調の刃取りで、小丁子、小乱れ、小互の目、角張った刃を交えた焼き刃は、刃縁沸匂い深く、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かる出来です。

図譜には、『本作は、地刃に古備前物の典型的な出来口が示されており、古備前としても身幅の広いしっかりとした造り込みが特筆され、古色ある刃文は、刃中の働きにも富み、総体に優れた出来映えである。』とあるように、鎌倉初期を下らぬ生ぶ在銘太刀で、これぐらい身幅のしっかりしたものは中々ありませんし、古調で深みのある焼き刃は大変見応えがあります。

古備前助包及び同派の代表作と成り得る名品です。