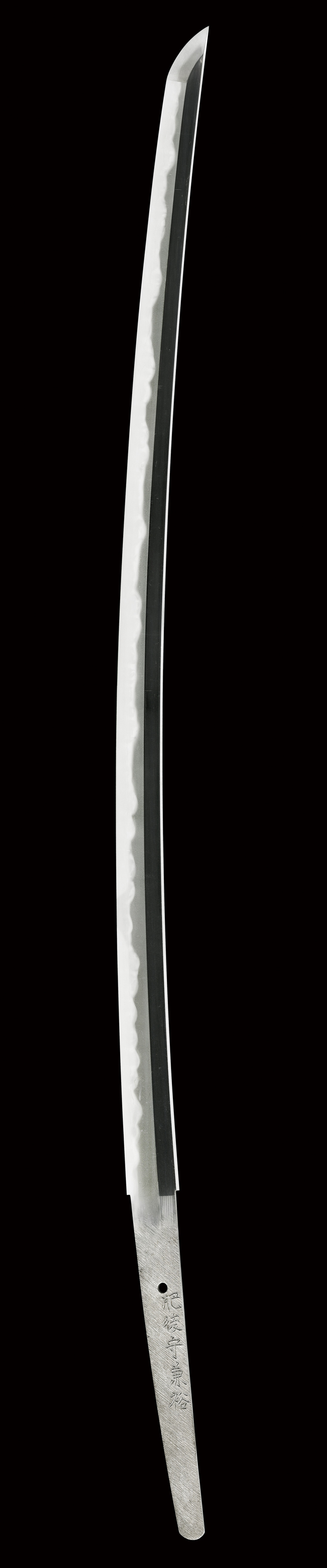

刀 肥後守兼裕(赤松太郎)

(ひごのかみかねひろ)

壬戌年十月吉日(昭和五十七年)(一九八二)

Katana:Higonokami Kanehiro

現代・熊本

刃長:71.6(二尺三寸六分強) 反り:1.8 元幅:3.30

先幅:2.17 元重ね:0.72 先重ね:0.50 穴1

鎬造り、鎬尋常庵棟低め、中切っ先。 鍛え、小板目肌やや沈みに詰み、所々細かに肌立ち、地沸良く付き、地鉄良好。 刃文、互の目乱れを主体とし、小互の目、角張った刃、丁子風の刃を交え、刃縁小沸良く付いて明るく締まり、細かな飛び焼き、二重刃、ほつれ掛かり、刃中小足、葉、金筋、砂流し掛かる。 帽子、湾れ込んで先僅かに掃き掛け返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢大筋違い。 銅ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

赤松一派は、熊本県八代市に鍛刀場を設け、木村兼重を筆頭に、子の兼嗣、兼照、兼裕三兄弟、兼嗣の子である兼光、兼幸兄弟も皆刀匠で、その他にも多くの門人を抱える一大派閥、皆『赤松太郎』を冠し作刀しています。

『赤松太郎』の名は、熊本県八代市と熊本県葦北郡芦北町(あしきたぐんあしきたまち)を結ぶ『赤松太郎峠』に由来しています。

同派は、昭和の終わりから平成に掛けて、『清麿写し』を世に送り出し、結果的には、これが現代刀ブーム再燃のきっかけともなりました。

本工の兼裕は、赤松三兄弟の末弟、木村馨(かおる)と言い、昭和三十六年生まれ、昭和五十六年より作刀許可を得ています。

本作は、昭和五十七年(一九八二)、同工二十一歳の頃の最初期作、銘も『肥後国八代住赤松太郎兼裕作』等ではなく、『肥後守兼裕』と切っています。

互の目乱れを主体として多種の刃を交え刃は、刃中金筋、砂流し掛かるなど、いつもの匂い出来の柔らかな感じではなく、沸出来の烈しい出来です。

刀身のみで774g、お好みの拵えを付ければ、居合い抜刀用でも大活躍することでしょう。