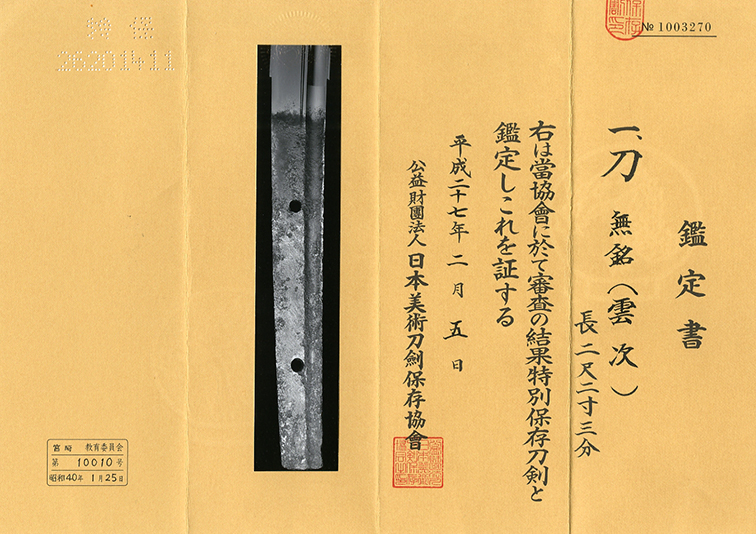

刀 雲次(無銘)

(うんじ)

Katana:Unji(Mumei)

古刀・備前 鎌倉末期 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

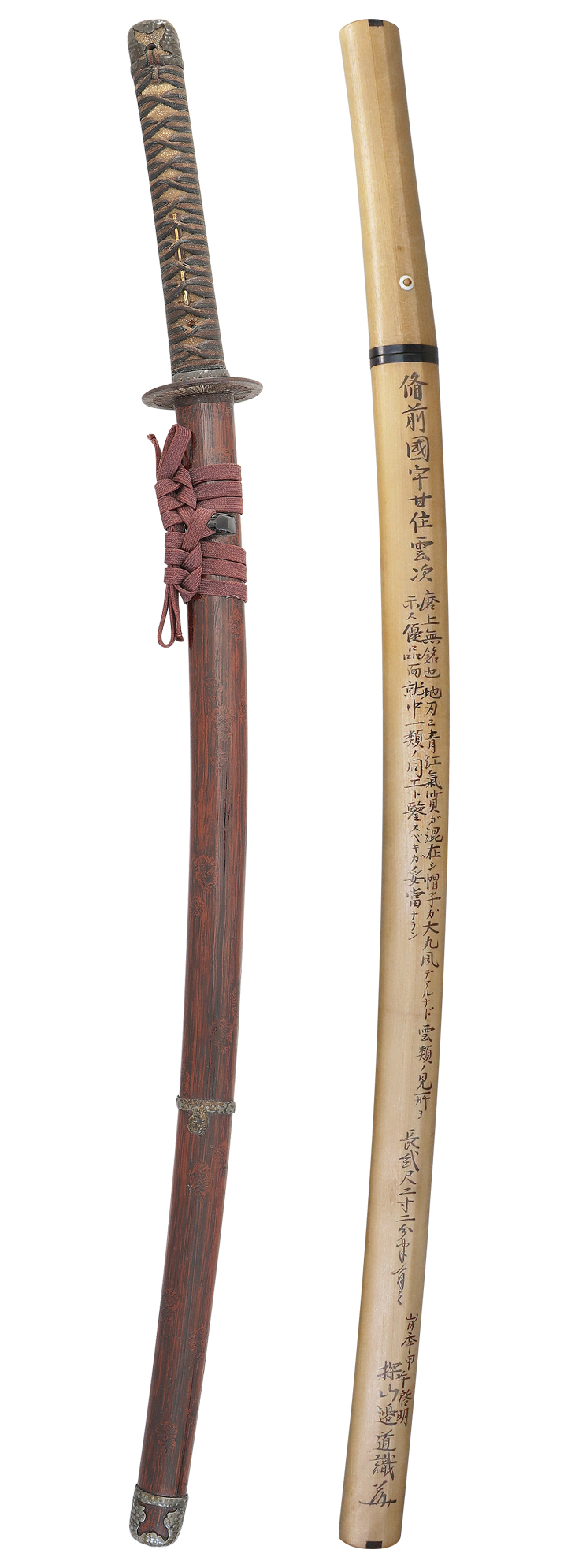

探山先生鞘書き有り

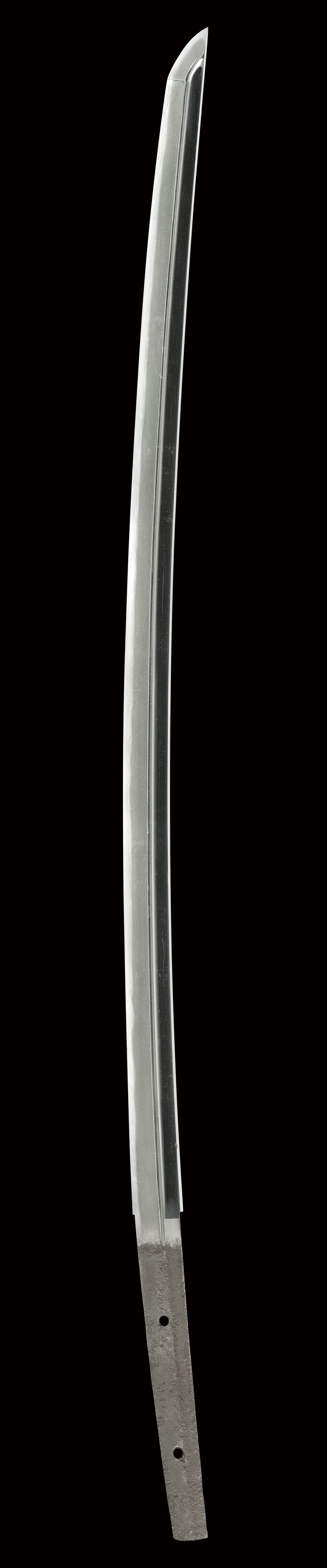

刃長:67.5(二寸二寸三分弱) 反り:1.4 元幅:2.88

先幅:2.05 元重ね:0.61 先重ね:0.46 穴2

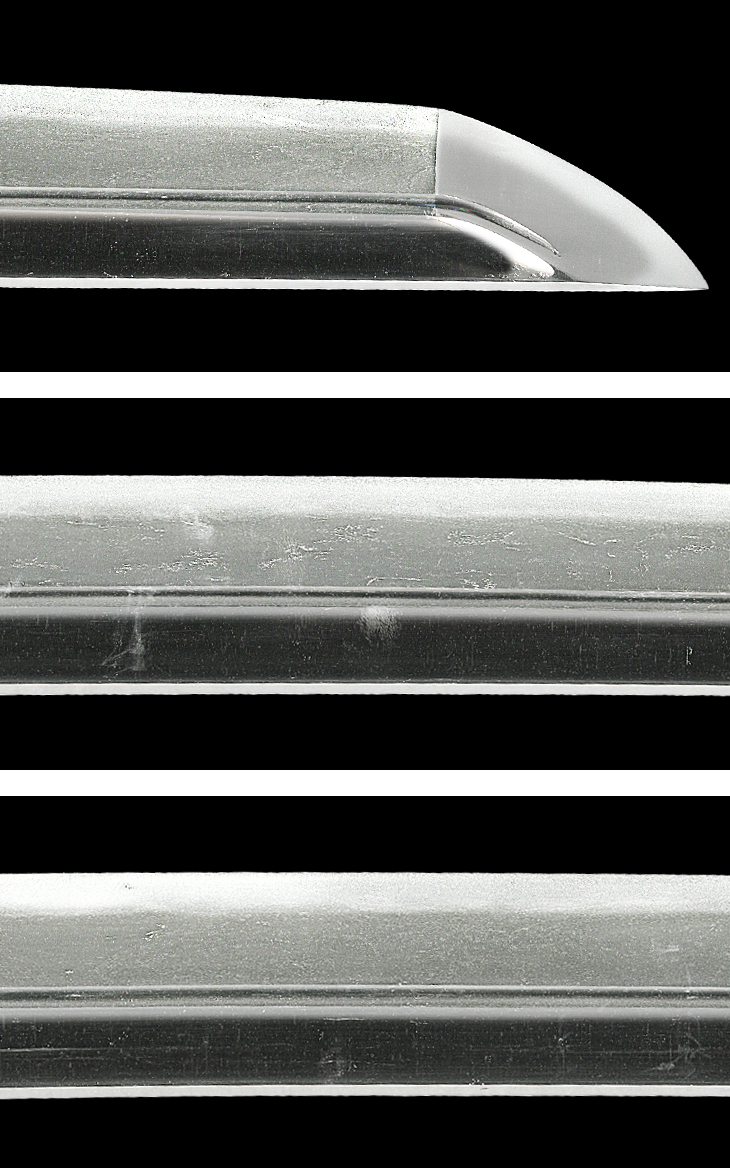

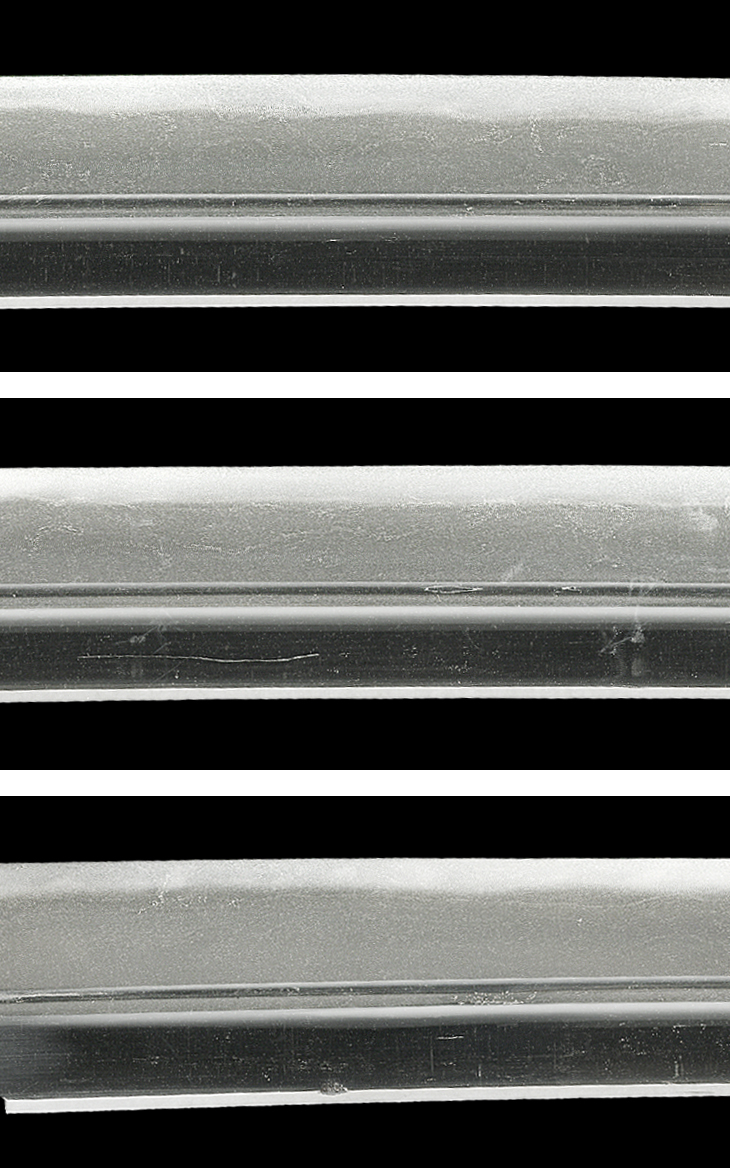

鎬造り、鎬高め庵棟低い、中切っ先。 表裏共に刀樋を掻き通しにし、添え樋をハバキ下で掻き流す。 鍛え、小板目に板目を交え、刃寄り流れて良く詰み、地沸良く付き、地景入り、地斑映り立ち、地鉄概ね精良。 刃文、湾れ調で小互の目を交えて所々僅かに逆掛かり、刃縁匂い勝ちに小沸付いて明るく締まり、刃中葉、小足、逆足入る。 帽子、湾れ調で先大丸風に返る。 茎大磨り上げ、先切り、鑢大筋違い。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

半太刀拵え(江戸後期 全長104 柄長25 鞘 茶と黒の縦模様変わり塗鞘 こじり、責金、四分一地容彫、水玉文図 下げ緒、木綿小豆色 柄 鮫に黒茶の二色柄巻き 縁頭、こじり等と同作同図 目貫 素銅地容彫金色絵、扇の図 鍔 鉄地丸形透、菊花図)付き。

【コメント】

本作は、大磨り上げ無銘ながら、『雲次』と極められた佳品、寸法二寸二寸三分弱、やや反り浅め、均整の取れたしっかりとした造り込みで、大きな疵なく、経年による研ぎ減りも最小限です。

雲生、雲次、雲重らの刀工は、鎌倉後期から南北朝期に掛けて、備前国宇甘(うかい)庄で鍛刀したことから宇甘派、又は雲類とも呼ばれます。

雲次は、雲生の子と伝えており、年紀作に見る活躍期は、鎌倉末期正和(一三一二~一七)から南北朝初期建武(一三三四~三六)頃、後に雲生と共に京へ上り、後醍醐天皇の御番鍛冶を務めたと云います。

小板目に板目を交え、刃寄り流れて良く詰んだ精良な地鉄、湾れ調で小互の目を交えて所々僅かに逆掛かった刃は、刃縁匂い勝ちに小沸付いて明るく締まり、刃中葉、小足、逆足入る出来です。

探山先生鞘書きにも、『地刃に青江気質が混在し、帽子が大丸風となるなど、雲類の見所を示す優品也。その中でも、一類中、雲次と鑑すべきが妥当であろう。』とあります。

鎌倉末期の作ながら、刃は総体的に健全、銅に金着せ二重ハバキ、江戸期の半太刀拵え付きです。

刃の明るさ、映りの風合い等々、雲類、青江系統を好まれる方には、特にお楽しみ頂ける逸品です。