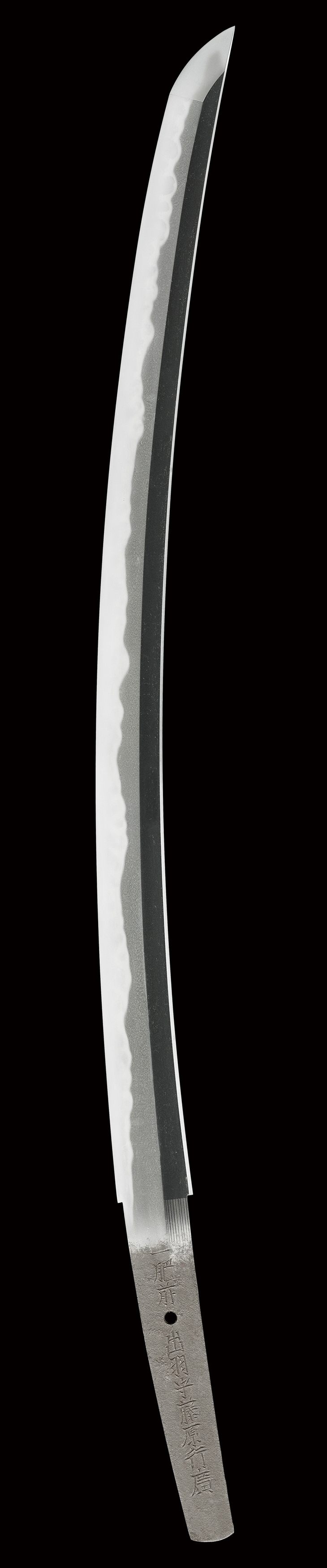

脇差し 一肥前国出羽守藤原行廣(二代)

(いちひぜんのくにでわのかみふじわらのゆきひろ)

Wakizashi:Ichi Hizennokuni Dewanokami Fujiwarano Yukihiro

新刀・肥前 江戸前期

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:54.3(一尺七寸九分強) 反り:2.2 元幅:3.53

先幅:2.38 元重ね:0.91 先重ね:0.62 穴1

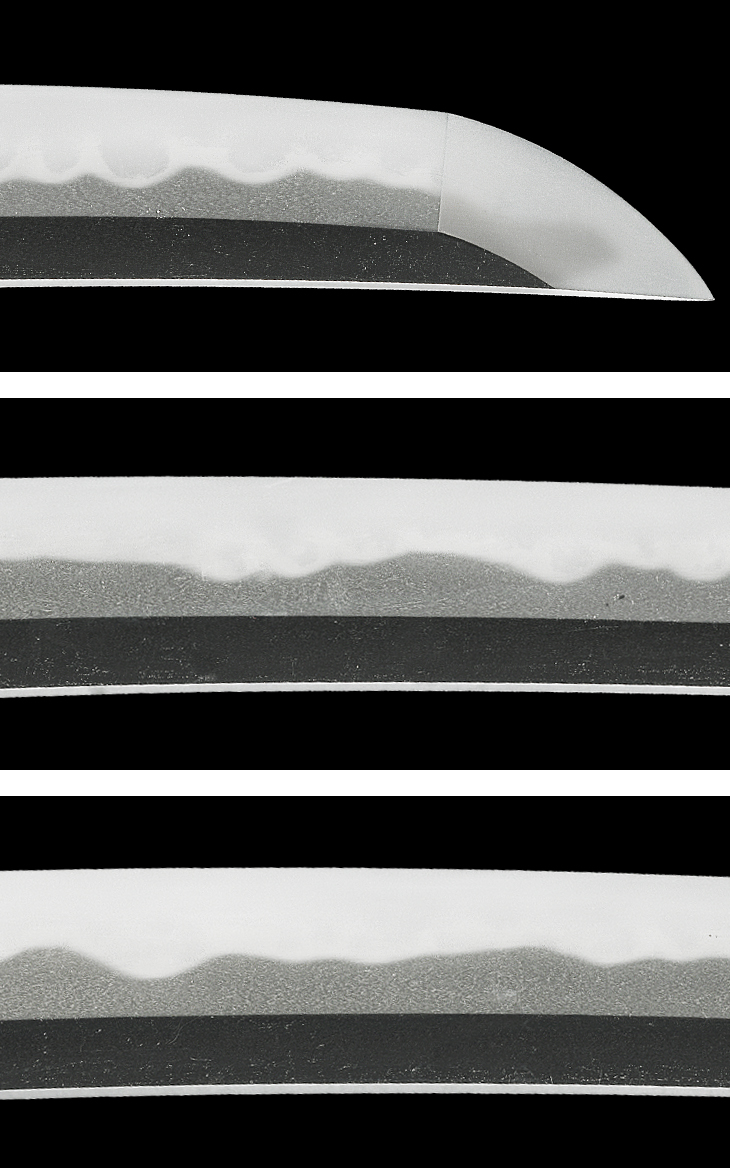

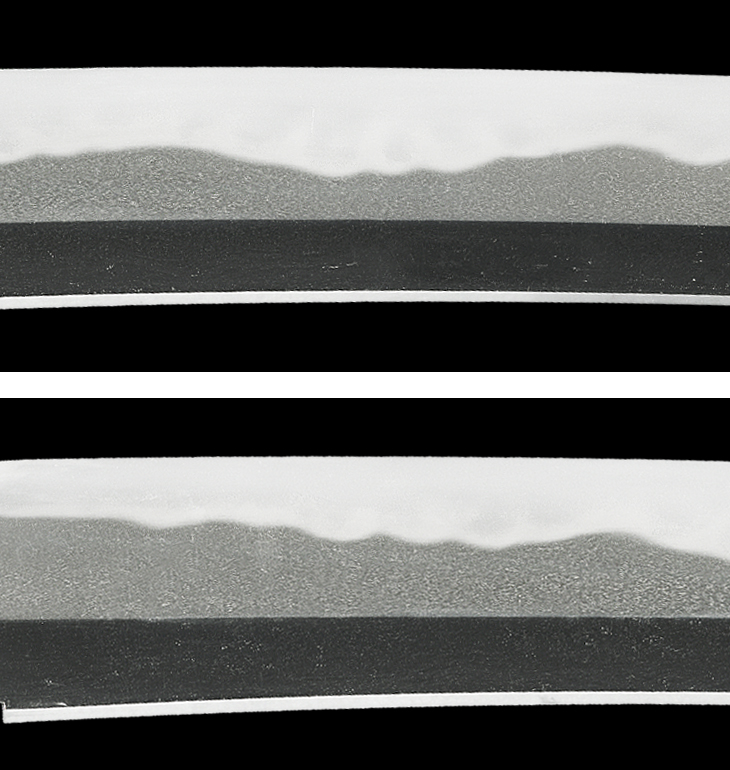

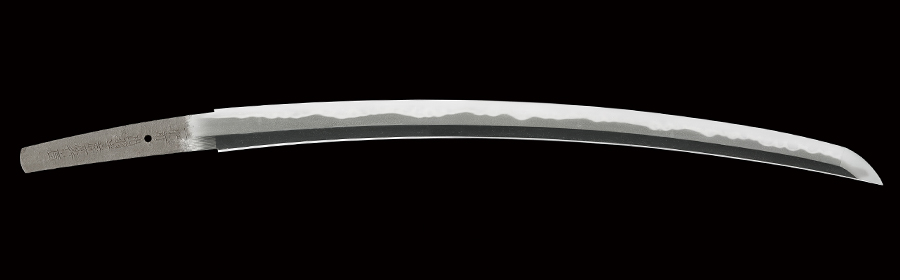

鎬造り、鎬高く庵棟低め、中切っ先。 鍛え、小板目に小杢目を交えて良く詰み、地沸微塵に厚く付き、細かな地景繁く入り、地鉄精良。 刃文、互の目丁子乱れ主体で、小互の目、小乱れ、角張った刃を交え、刃縁小沸良く付いて匂い深く明るく冴え、刃中小足、葉が繁く入り、金筋、砂流し掛かる。 帽子、湾れ込んで焼き深く、先掃き掛け返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢大筋違い。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

二代行廣は、初代の実子で藤馬丞と称し、初代存命中は行永と銘じています。初代が没した翌年の天和三年(一六八三)、『出羽守』を受領、初代同様茎に『一』を切り、『肥前一文字』と称されたことからも分かるように、古作一文字に範を取った華麗な乱れ刃を得意としました。伝統の肥前直刃も焼きますが、乱れ刃の作が多く残されています。

生没年は諸説あり、一説によると、比較的長寿で宝永(一七〇四~一一年)頃まで鍛刀したと云いますが、現存作は初代に比べ僅少です。

本作は、寸法一尺七寸九分強、身幅3.53㎝、重ね1㎝弱、豪快な造り込みで、地刃すこぶる健全、ズシッとした重量感があります。

年紀はありませんが、茎仕立て、銘振りからして、最良期とされる元禄頃の作と鑑せられます。

良く詰んだ精良な小糠肌、互の目乱れ主体で、小互の目、丁子、角張った刃を交えた焼き刃は、刃縁明るく、刃中小足、葉が繁く入るなど、地刃も大変良く冴えています。

茎も綺麗で銘もピシッと決まっており、特に欠点が見当たりません。

地刃典型、仮にこの身幅で寸法が二尺四寸もあれば、100%重要刀剣になるでしょう。出来の良い肥前刀乱れ刃をお探しならば、強くお薦め致します。