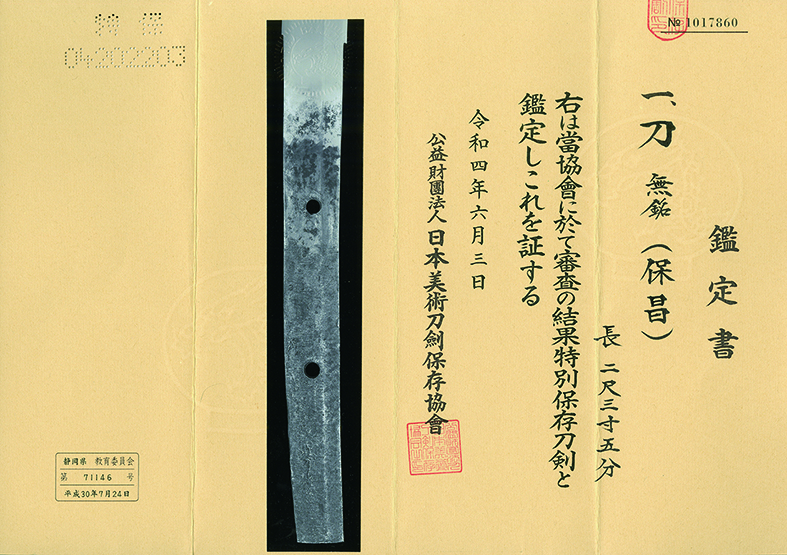

刀 保昌(無銘)

(ほうしょう)

Katana:Hosho

古刀・大和 鎌倉末期

特別保存刀剣鑑定書付き

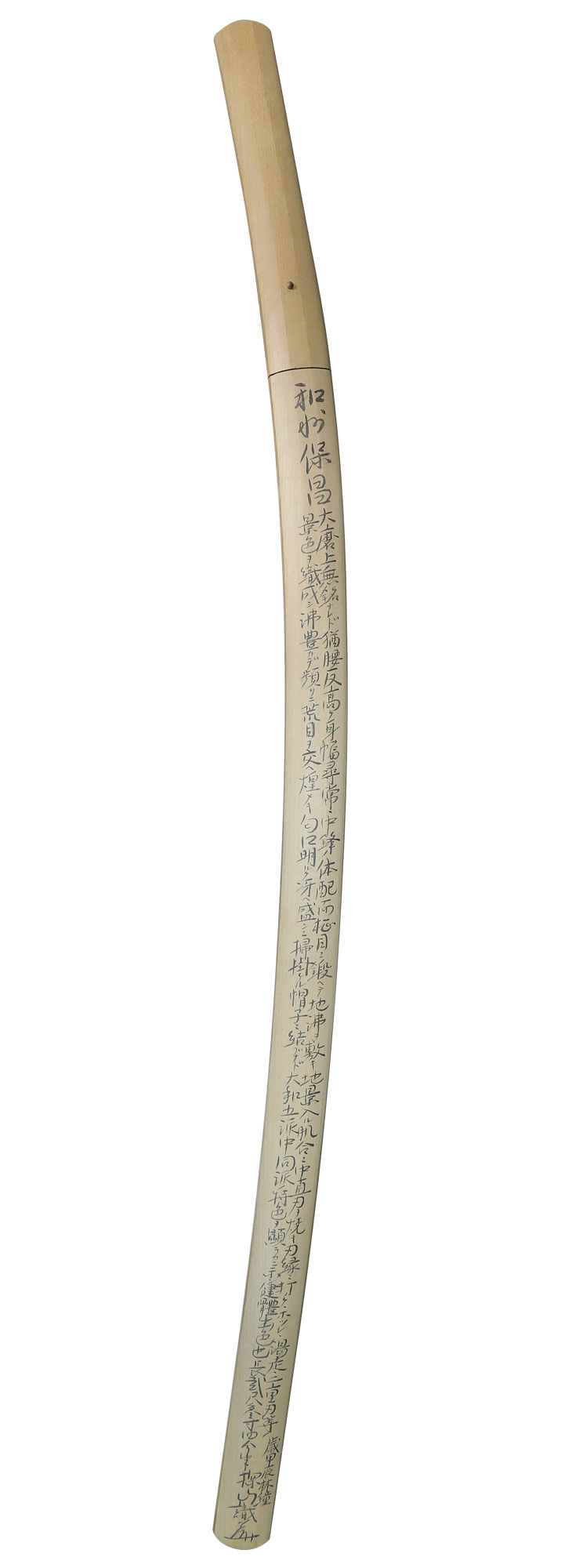

探山先生鞘書き有り

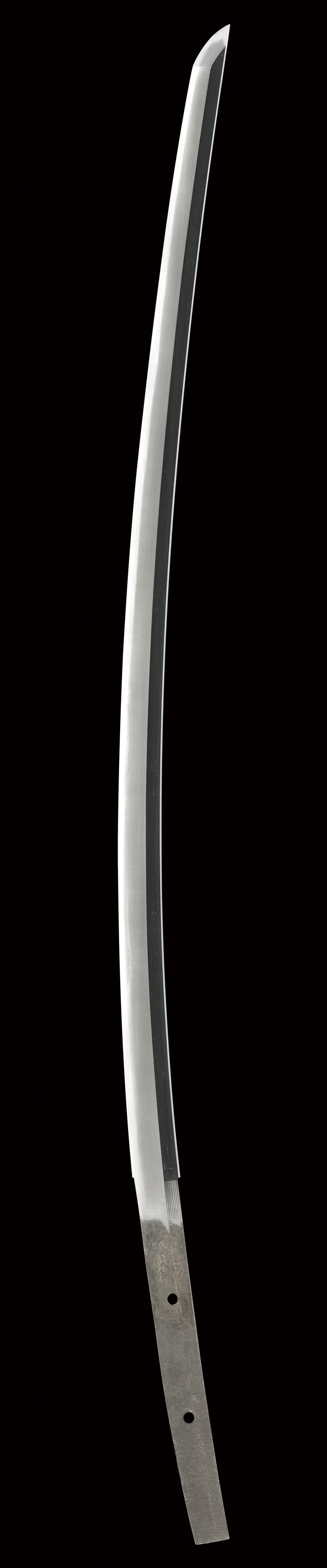

刃長:71.4(二尺三寸六分弱) 反り:2.3 元幅:2.93

先幅:1.91 元重ね:0.62 先重ね:0.48 穴2

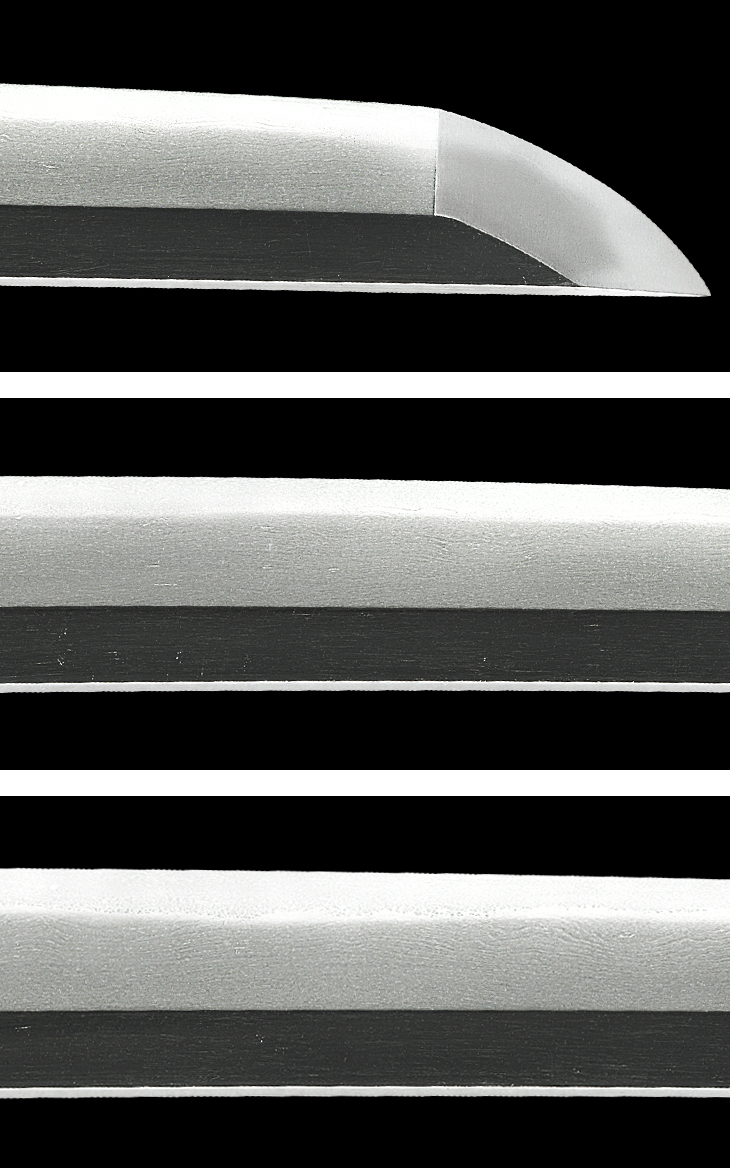

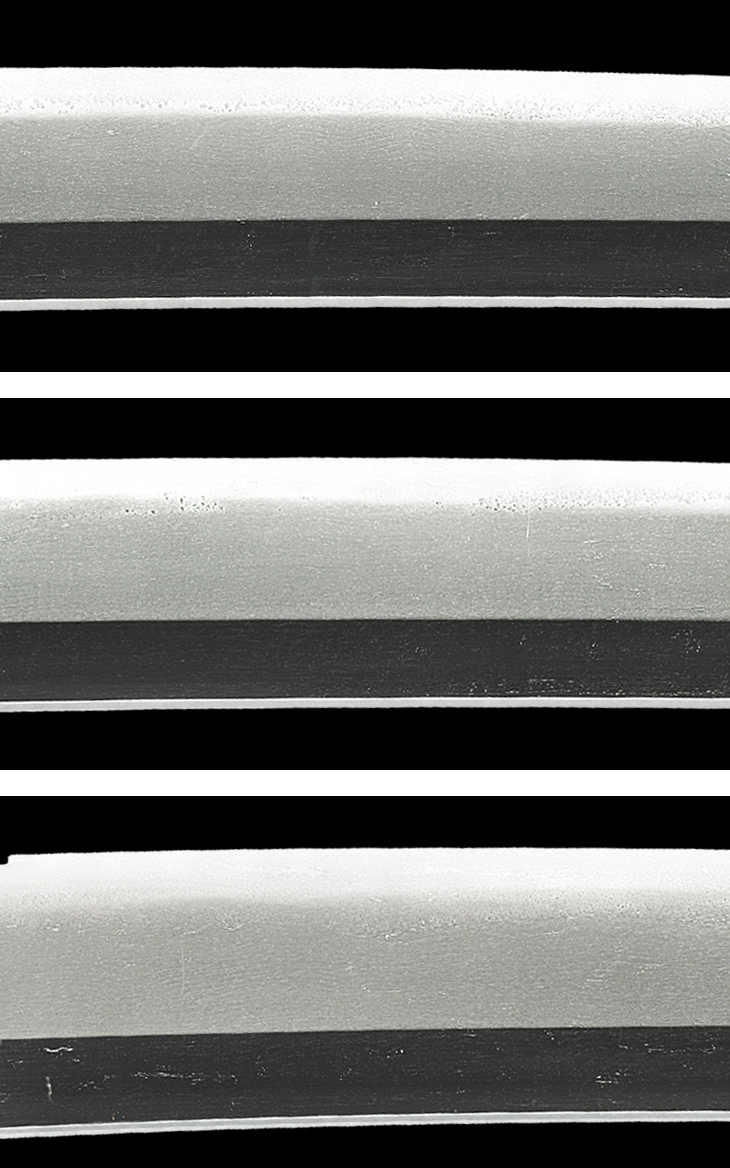

鎬造り、鎬高く庵棟低い、中切っ先。 鍛え、柾目肌波状に流れて上品に肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、地景入り、地鉄概ね精良。 刃文、湾れ調で、刃縁荒沸良く付き、ほつれ、二重刃、打ちのけ、湯走り掛かり、刃中金筋、砂流し掛かる。 帽子、直調で沸付き、先強く掃き掛ける。 茎大磨り上げ、先切り、鑢切り。 銅に金着せハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

保昌派は、大和五派の一つ、大和国高市(たかいち)、現奈良県高市郡に住して鍛刀した一派です。貞吉と貞宗を棟梁格とし、貞吉には、世上、『名物桑山保昌五郎』と呼ばれる国宝の在銘短刀があります。同派には貞清、貞興、貞光、貞晴らがおり、鎌倉末期から南北朝期に掛けて活躍していますが、在銘品は極僅少で、そのほとんどが短刀、皆一様に『貞』の字を通字としています。銘振りは二字銘、『藤原□□』の四字銘が主で、極稀に『大和国藤原□□』と切ったものもあります。

同派の最大の特徴はその鍛えにあり、やや黒みのある地鉄に、整然たる強い柾目肌が流れ、時には強い柾割れが生じます。古来よりこれを『保昌の柾割れ』として、欠点とは捉えず、一つの見所として捉えます。

また同派の茎仕立てに付いて、太刀の生ぶ在銘品は皆無であるため、短刀に限っては、檜垣鑢で、茎尻は生ぶながら、ほぼ真横に直線的な切りとなります。知らなければ、茎先を摘まんだようにも見えます。太刀もおそらくは同様であると云われています。

本作は、大磨り上げ無銘ながら、『保昌』と極められた優品、寸法二尺三寸六分弱、反り高い上品な刀姿を未だ留めており、地刃も健全で、大きな欠点はありません。

黒み勝ちな地鉄には、良く詰んだ柾目が波状に流れて地景を交えており、湾れ調で、刃縁荒沸良く付き、ほつれ、二重刃、打ちのけ、湯走り頻りに掛かり、刃中金筋、砂流し掛かるなど、一見して、保昌と分かる出来です。

探山先生鞘書きにも、『本作は、大和五派中、同派の特色を顕著に示し、健体出色也。』とあります。

煌めくような沸の多彩な変化が大きな見所、寸法十分、姿も良し、地刃健やか、典型的な大和保昌柾目鍛えを堪能出来る逸品、強くお薦め致します。