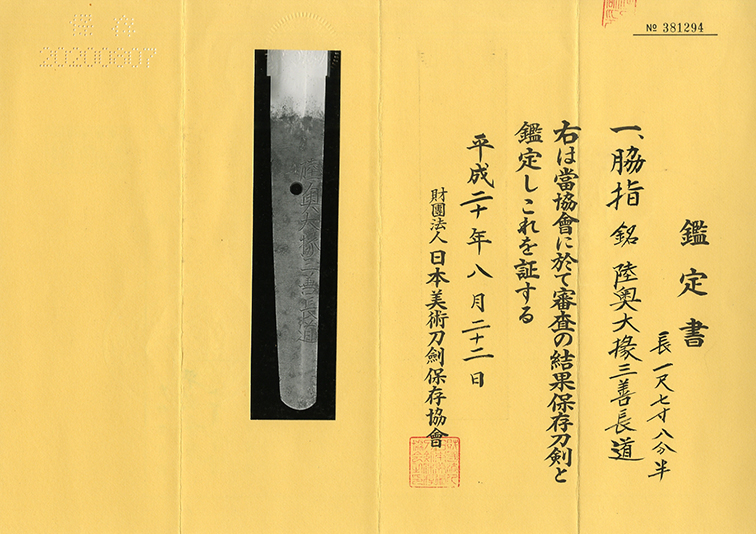

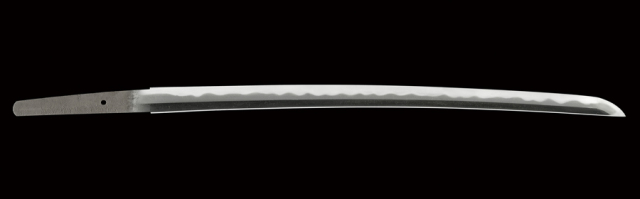

脇差し 陸奥大掾三善長道

(むつだいじょうみよしながみち)

Wakizashi:Mutsudaijo Miyoshi Nagamichi

新刀・陸奥 江戸前期 最上大業物

保存刀剣鑑定書付き

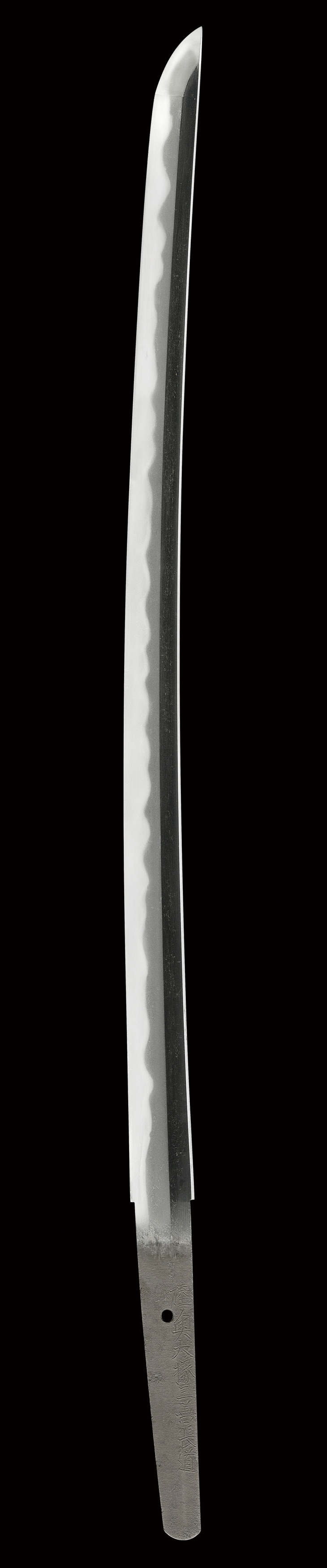

刃長:54.1(一尺七寸九分弱) 反り:0.9 元幅:2.99

先幅:2.08 元重ね:0.70 先重ね:0.50 穴1

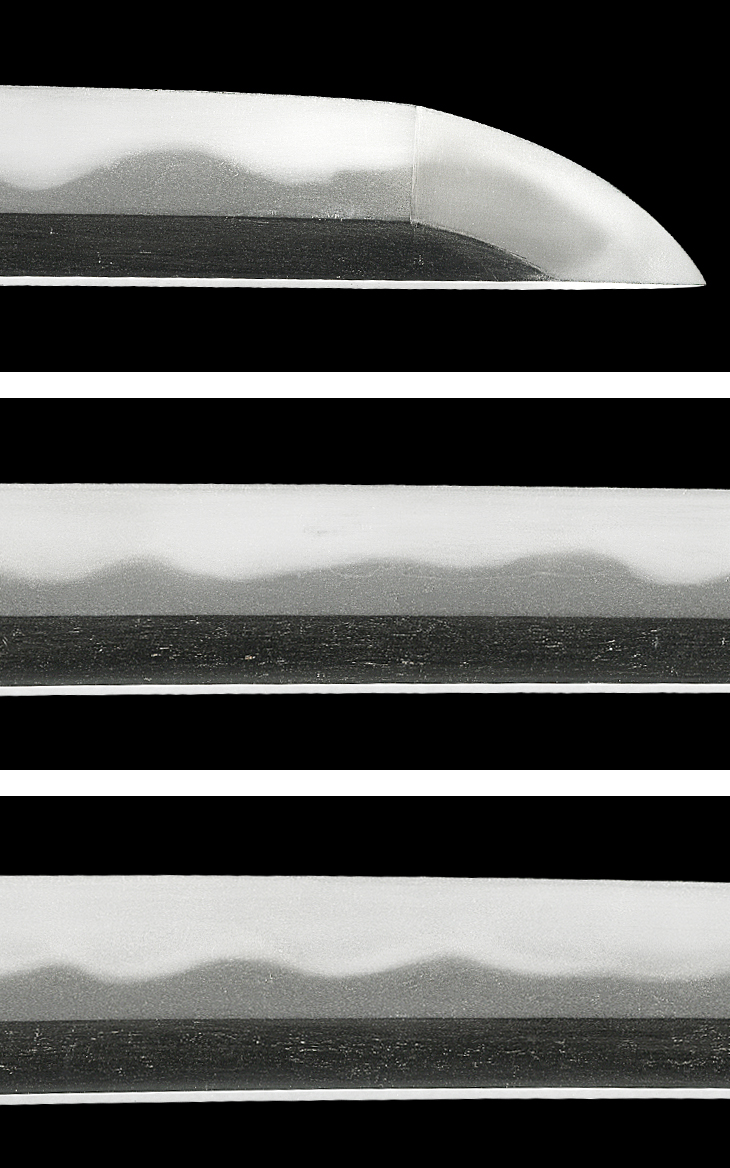

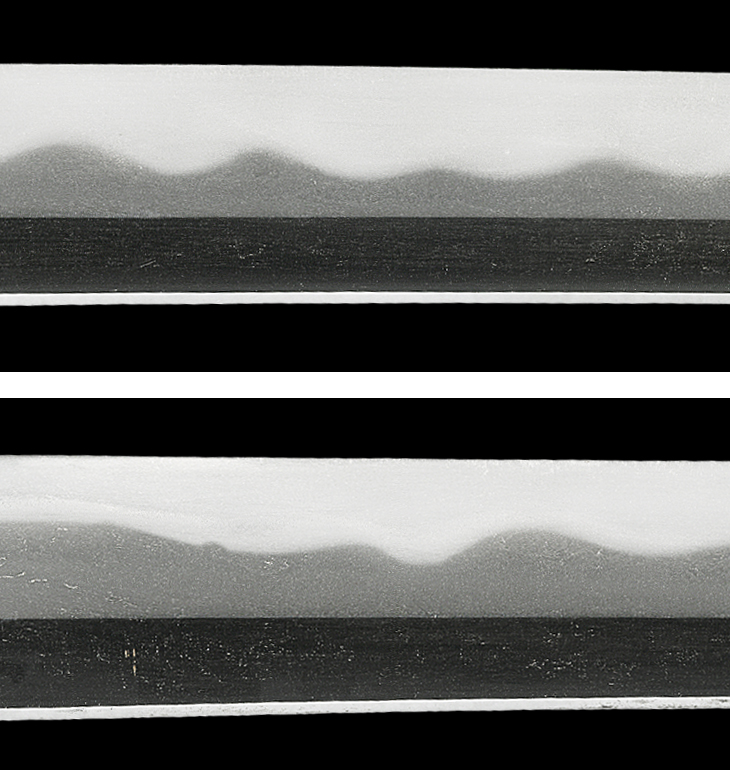

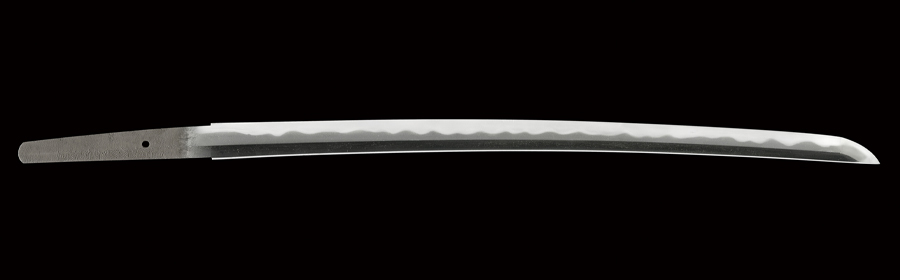

鎬造り、鎬高め庵棟低い、中切っ先。 鍛え、小板目に板目交じり、所々肌立ち、地沸厚く付き、細かな地景入り、地鉄良好。 刃文、互の目乱れ主体で、湾れ、小互の目、やや箱掛かった刃を交え、刃縁小沸付いて匂い深く、やや沈み心に締まり、刃中金筋、砂流し掛かる。 帽子、湾れ込んで沸付き、先僅かに掃き掛け返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢切り。 銅に金着せハバキ。 時代研磨(小サビ有り)。 白鞘入り。

【コメント】

長道は、三善藤四郎と言い、寛永十年会津生まれ、十六歳で父政長が死去したため、その後は叔父長俊に鍛刀を学びました。初め『道長』と銘じ、万治二年、二十七歳で『陸奥大掾』を受領し、『長道』と改めています。

僅少な年期作に見る活躍期は、万治元年から天和三年まで、貞享二年、五十三歳没。

作風は、湾れに互の目交じりで、焼きに高低のある乱れ刃を主体としており、長曽祢虎徹のハネ虎時代の作風に近似するものがあるため、地元では『会津虎徹』とも呼ばれました。江戸後期、幕府の御試御用を務めた、五代目山田浅右衛門吉睦が、自著『古今鍛冶備考』の中で、長道を『最上大業物』として挙げたことで、『会津に虎徹あり』と、その名は一気に全国へと広まりました。

本作は、寸法一尺七寸九分弱、典型的な寛文新刀大脇差し、同工最良期の作で、大きな疵なく、地刃も総体的に健全です。

『会津虎徹』こと三善長道の典型作、凄まじい斬れ味を予感させる最上大業物の一振りです。