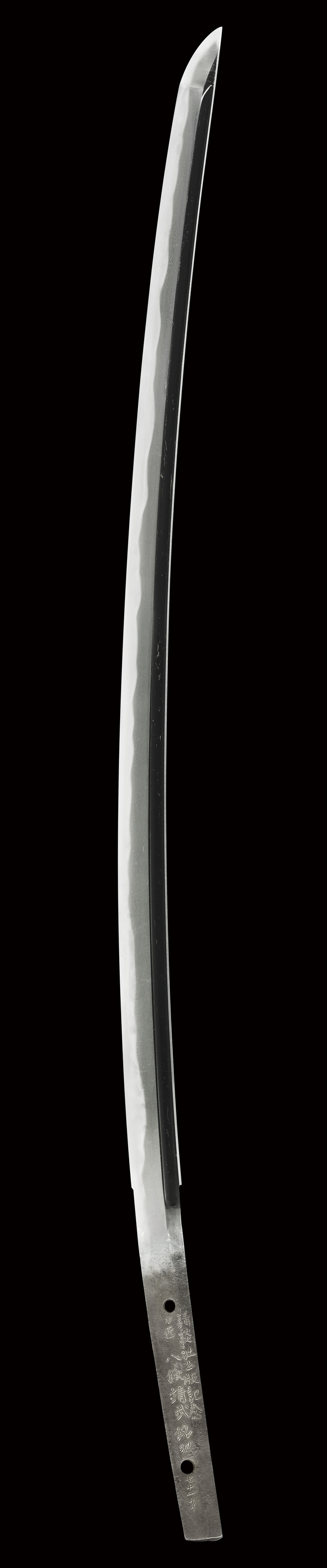

刀 大慶直胤(無銘)

(たいけいなおたね)

(切付銘)講談社出版記念 刀匠八鍬靖武銘切七十一才

巻きワラ七本切断 中村泰三郎(花押)六十八才

昭和五十五年二二(四)月二十五日(一九八〇) 戸山流総師範

Katana:Taikei Naotane(Mumei)

新々刀・武蔵 最上作 江戸末期 拵え付き

保存刀剣鑑定書付き

刃長:71.2(二尺三寸五分弱) 反り:2.0 元幅:3.10

先幅:2.18 元重ね:0.72 先重ね:0.54 穴2

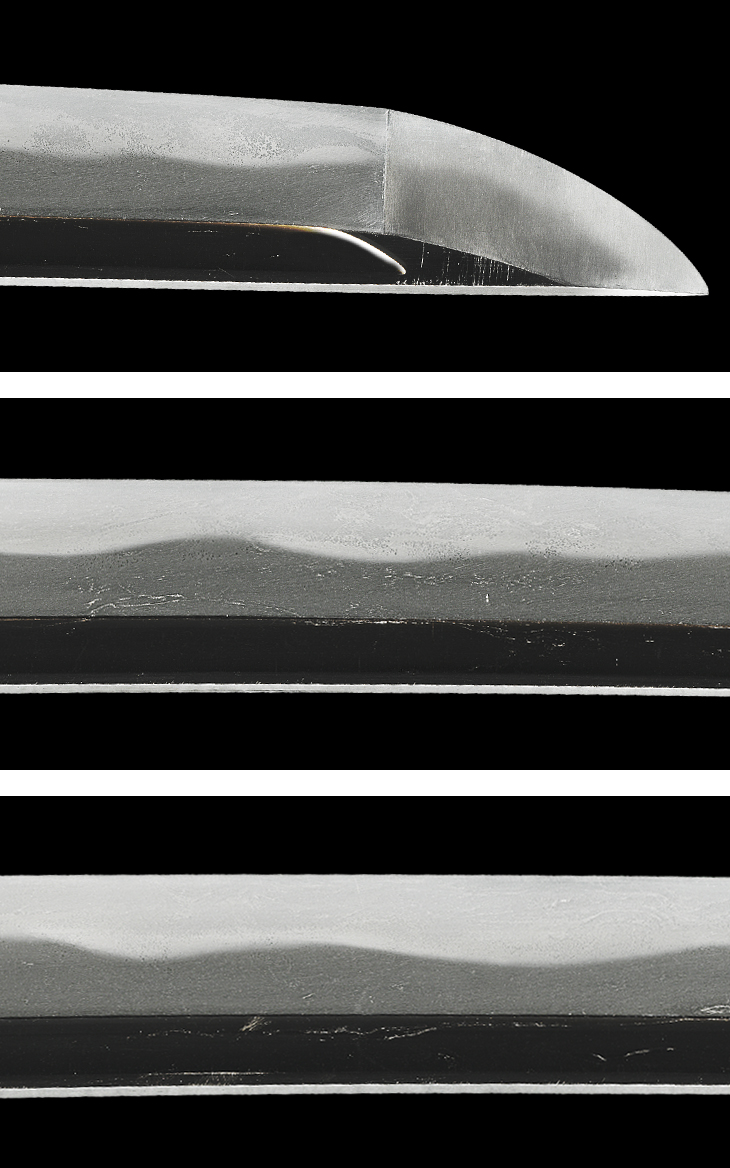

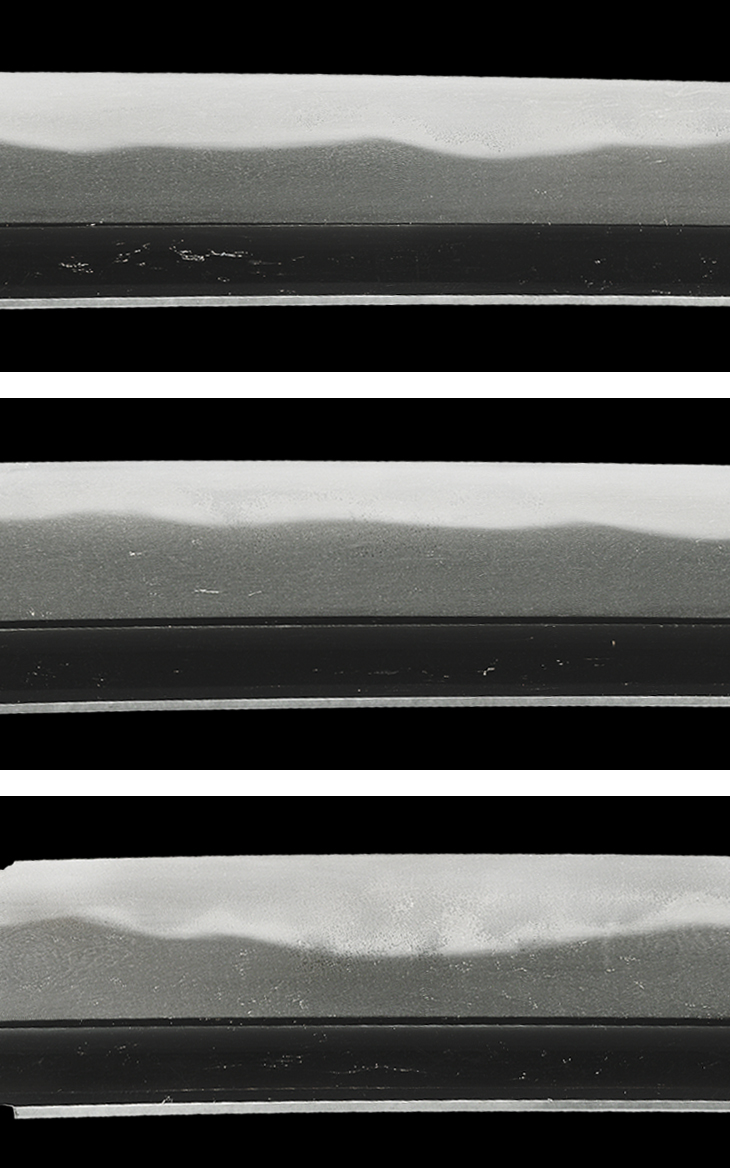

鎬造り、鎬高く庵棟低め、中切っ先。 表裏共に棒樋をハバキ下で丸留める。 鍛え、板目肌やや沈み勝ち、所々流れて強く肌立ち、地沸厚く付き、地景入り、地鉄良好。 刃文、互の目、小互の目、小乱れ、丁子風の刃、尖り風の刃を交え、刃縁荒沸付いて匂い深くやや沈み心、刃中所々沸裂け、沸崩れとなり、金筋、砂流し頻りに掛かる。 帽子、直調で沸付き、先焼き詰め風。 茎大磨り上げ、先切り、鑢筋違い。 銅ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

打ち刀拵え(幕末期 全長101 柄長24 鞘 茶と黒の斑鮫研ぎ出し鞘 こじり、肥後鉄地金銀布目象嵌、扇の図 栗型も同じ 下げ緒茶色 柄 黒漆塗鮫に茶の裏革柄巻き 縁頭、肥後、他金具と同作同図 目貫、赤銅容彫、僅かに金色絵、猪図 鍔 鉄地撫角形、鋤出彫、葉脈に金象嵌、蔓花図 鋤残し耳)付き。

【コメント】

本作は、大磨り上げ無銘ながら、『大慶直胤』と極められた佳品、寸法二尺三寸五分弱、身幅、重ねのしっかりとした健全な一振り、大きな疵はありません。

互の目、小互の目、小乱れ、丁子風の刃、尖り風の刃を交え、刃縁荒沸付いて匂い深くやや沈み心、刃中所々沸裂け、沸崩れとなり、金筋、砂流し頻りに掛かるなど、出来は直胤が得意とした相州伝の典型と言えます。

茎の切付銘に付いて、『講談社出版記念 刀匠八鍬靖武銘切七十一才 巻きワラ七本切断 中村泰三郎(花押)六十八才 昭和五十五年二二(四)月二十五日(一九八〇)』とあるように、『昭和五十五年(一九八〇)、講談社出版記念として、戸山流抜刀道師範で、後に中村流抜刀道を興し、有名な『八方斬り』の創始者でもある、中村泰三郎(一九一二~二〇〇三)先生が試し斬りを行い、無鑑査刀匠八鍬靖武氏が、その旨を茎に切り付けた。』という内容です。

ただ時系列的言うと、直胤極めの保存鑑定(令和六年六月)(二〇二四)は、切付銘の四十四年後です。元々古い認定書か何か付いていたかもしれませんが、その点は不明です。

兎にも角にも、天下の中村名人を唸らせた凄まじい斬れ味を誇る直胤刀、名人も既に亡くなられていますので、今後二度と手に入らない大珍品です。