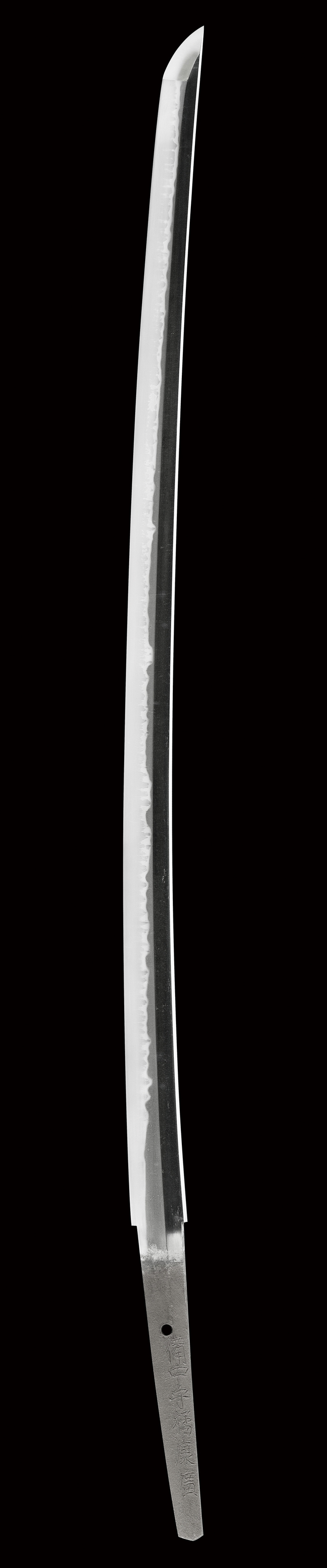

刀 備中守橘康廣

(びっちゅうのかみたちばなのやすひろ)

Katana:Bicchunokami Tachibanano Yasuhiro

新刀・摂津 江戸前期 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:67.7(二尺二寸三分強) 反り:1.2 元幅:3.20

先幅:2.13 元重ね:0.75 先重ね:0.50 穴1

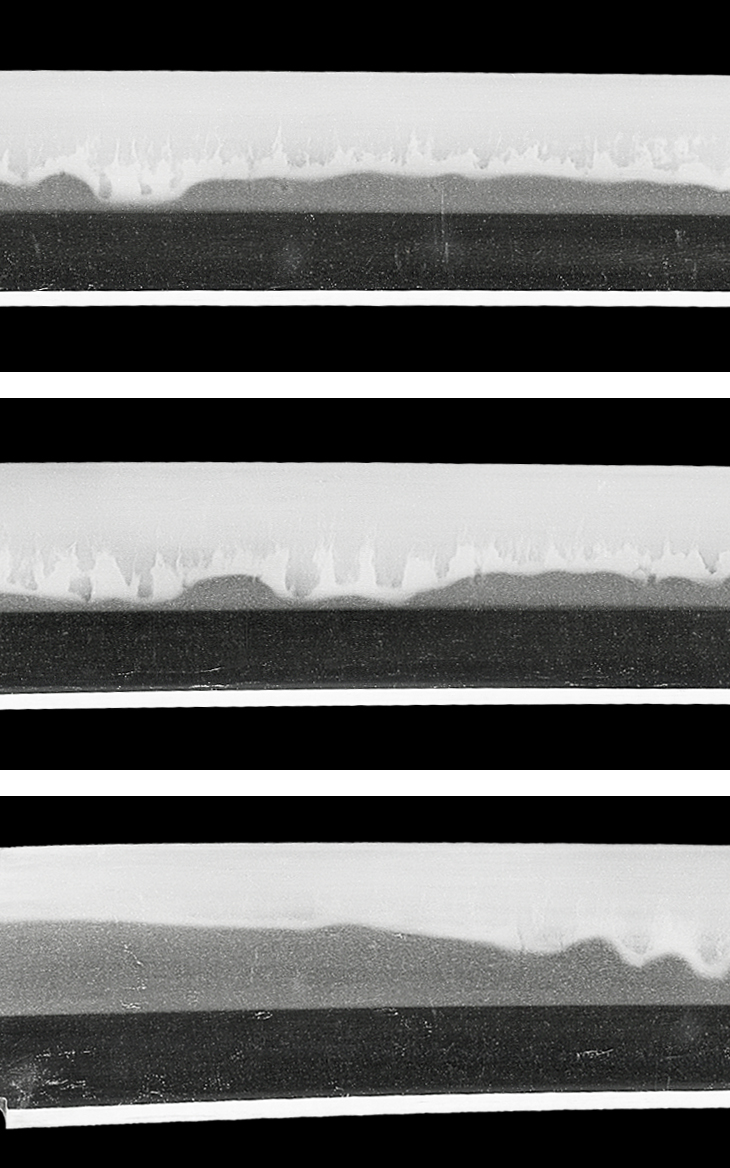

鎬造り、鎬高め庵棟低め、中切っ先やや詰まる。 鍛え、総体的に小板目肌が沈み勝ちに良く詰み、所々流れて肌立ち、地沸良く付き、映り心があり、地鉄良好。 刃文、丁子乱れ主体で、小丁子、小互の目、小乱れ、尖り風の刃を交えて焼き深く、刃縁匂い勝ちに明るく締まり、刃中葉、丁子足が繁く入る。 帽子、直調で焼き深く、先小丸に返る。 茎生ぶ、先浅い入山形、鑢化粧大筋違い。 銅二重風ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

康廣は、紀州和歌山の生まれ、富田源蔵と称しました。父土佐将監為康、兄陸奥守為康らと共に、紀州石堂派を興し、後に兄為康と大坂へ移り、大坂石堂派の祖として、一派の繁栄に一役買った名工でもあります。

活躍期は寛文頃、作風は終始一貫、備前一文字丁子を追求しており、中には判然と乱れ映り立つ古調な出来もあり、一見すると、古刀と見紛う程です。

本作は、寸法二尺二寸三分強、切っ先詰まり気味、反りやや浅め、典型的な寛文新刀スタイル、身幅しっかりとして、地刃健全です。

匂い勝ちの丁子乱れ主体の刃は、焼き刃の間隔が密に詰まって出入りも細かく、加えて焼きも鎬に掛かる程高いため、大変見応えがあります。

裏の鎬地に小さな炭籠もりが一ヶ所ありますが、それ以外は全く問題ありません。

盛期の古作一文字を思わせる備中守橘康廣の自信作、紀州及び大坂石堂の真骨頂とも言える魅力的な丁子刃を堪能出来る佳品です。