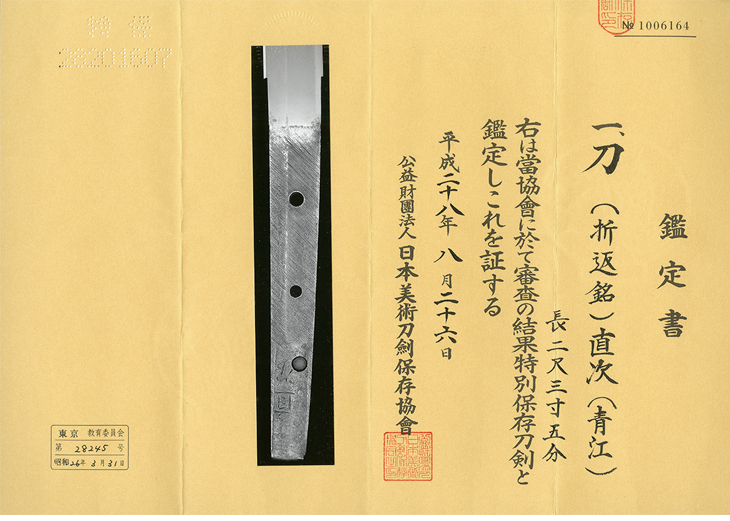

刀 (折返銘)直次(青江)

(なおつぐ)

Katana:Naotsugu

古刀・備中 鎌倉末期~南北朝初期

特別保存刀剣鑑定書付き

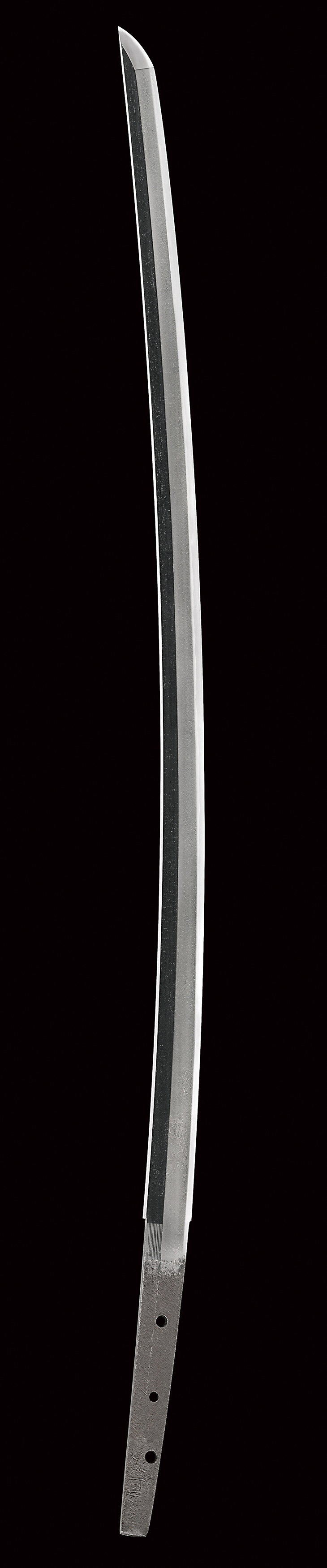

刃長:71.2(二尺三寸五分弱) 反り:1.7 元幅:2.95

先幅:1.89 元重ね:0.68 先重ね:0.43 穴2

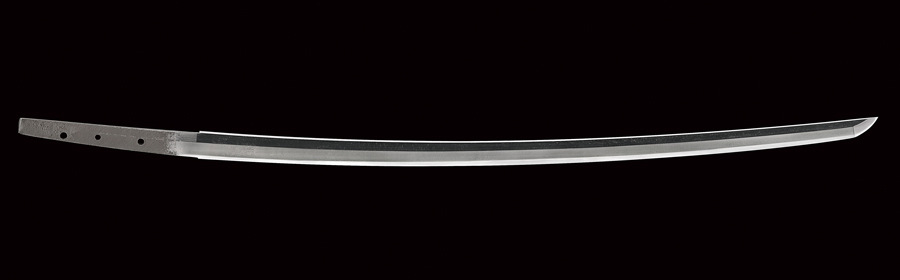

鎬造り、鎬高く庵棟低め、中切っ先。 鍛え、小板目に小杢目、流れ肌を交えて良く詰み、所々肌立ち、地沸微塵に厚く付き、地斑状の映り判然と立ち、地景入り、地鉄良好。 刃文、細直刃湾れ調で、刃縁匂い勝ちに小沸付いて明るく締まり、細かなほつれ交じり、刃中葉、小足良く入り、一部金筋、砂流し掛かる。 帽子、湾れ調で大丸風となり、先尖り心に掃き掛け返る。 茎磨り上げて折返銘となる、先切り、鑢大筋違い。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

備中国で室町期まで大いに栄えたのが青江派で、平安末期から鎌倉中期頃までの作を『古青江』、それ以降南北朝末期までの作を『青江』と大別しており、『古青江』では守次、恒次、貞次、俊次、次忠、助次、『青江』では次直、次吉、吉次、直次らが著名です。

青江の作風は時代と共に変遷が見られ、鎌倉中期までの『古青江』は、刃沸強く、刃縁やや沈み勝ちの直刃に、小乱れを交えた出来を主体としており、同時代の古備前に近い雰囲気があります。鎌倉末期から南北朝初期頃までは、沸付きがやや穏やかになる程度で、南北朝中期になると、ようやく刃縁が締まって、明るく冴えた匂い勝ちな直刃、特色ある逆丁子乱れの作風も見られるようになります。鍛えには、チリチリと杢目立った縮緬肌、周りと比べて黒く澄んだ肌合いの澄み鉄(心鉄の別称)、段映り、地斑映り、筋映りなど、特徴ある働きが見られます。

本作は貴重な青江直次の在銘太刀、寸法二尺三寸五分弱、鎬高く、均整の取れた姿で、磨り上げの際に銘を惜しんで『折返銘』としています。また銘の位置からして、元来は寸法二尺八~九寸の太刀であったことが分かり、地刃健全でしっかりとした重量感があります。

直次は左衛門尉、左兵衛尉と称し、鎌倉最末期から南北朝前期、嘉暦(一三二六~二九)から貞和(一三四五~五〇)頃を活躍期としており、在銘品は極僅かですが、重要文化財指定の太刀に、『備中国住人左兵衛尉直次作 建武二年十月日(一三三五)』の年紀作が残されています。

本作は姿、地刃の雰囲気からして、鎌倉最末期から南北朝最初期の作と鑑せられます。

同工には『直次』、『備中国住人直次作』、『備中州住左兵衛尉直次』などの銘が残されていますが、大半は長銘で太刀銘に切ります。本作は二字銘で刀銘に切っているという点で、貴重な資料になるかと思います。

小板目に小杢目、流れ肌を交えて良く詰んだ地鉄は、所々肌立ち、地沸微塵に厚く付いて縮緬風を呈し、親指で押したかのような断続的な地斑状の映りが判然と立ち、細直刃湾れ調の刃文は、刃縁匂い勝ちに小沸付いて明るく締まり、細かなほつれ交じり、帽子も湾れ調で大丸風となり、先尖り心に掃き掛け返るなど、銘を見なくともこの期の青江と分かる典型的な作域を良く示しています。

古い昭和二十六年三月の登録証は東京登録、青江鍛冶がお好きな方には堪らない味わい深い逸品です。