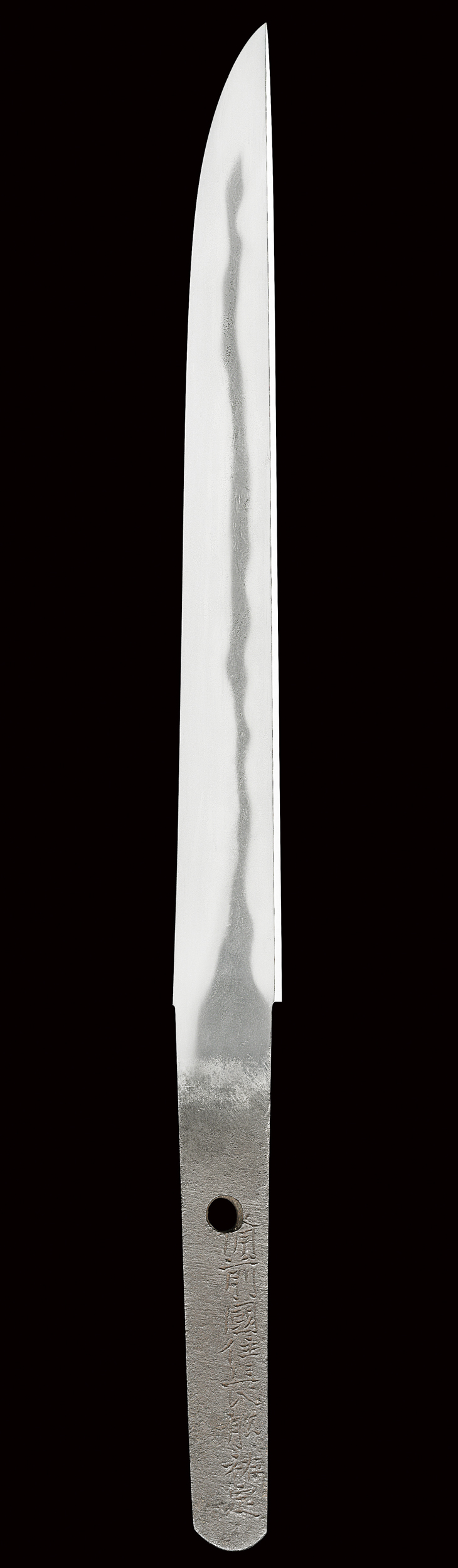

短刀 備前国住長船祐定(与三左衛門尉)

(びぜんのくにじゅうおさふねすけさだ)

天文八年八月日(一五三九)

Tanto:Bizennokuniju Osafune Sukesada

古刀・備前 室町末期 最上作 大業物

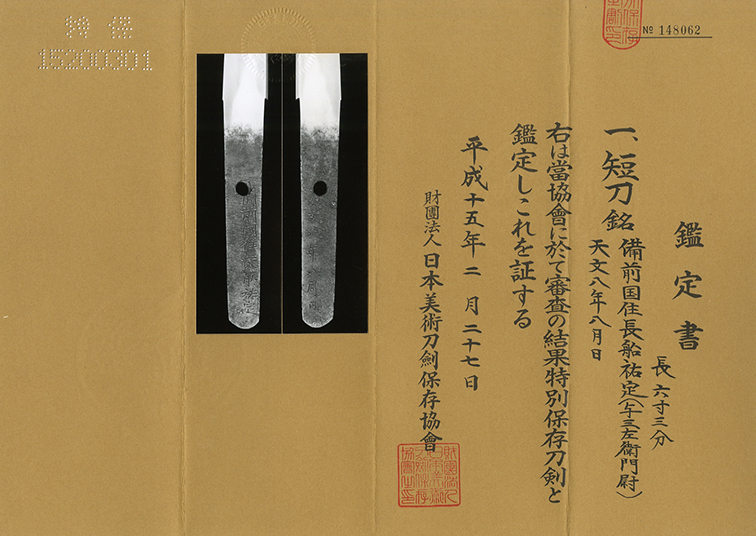

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:19.4(六寸四分強) 反り:僅かに内反り 元幅:2.12 元重ね:0.77 穴1

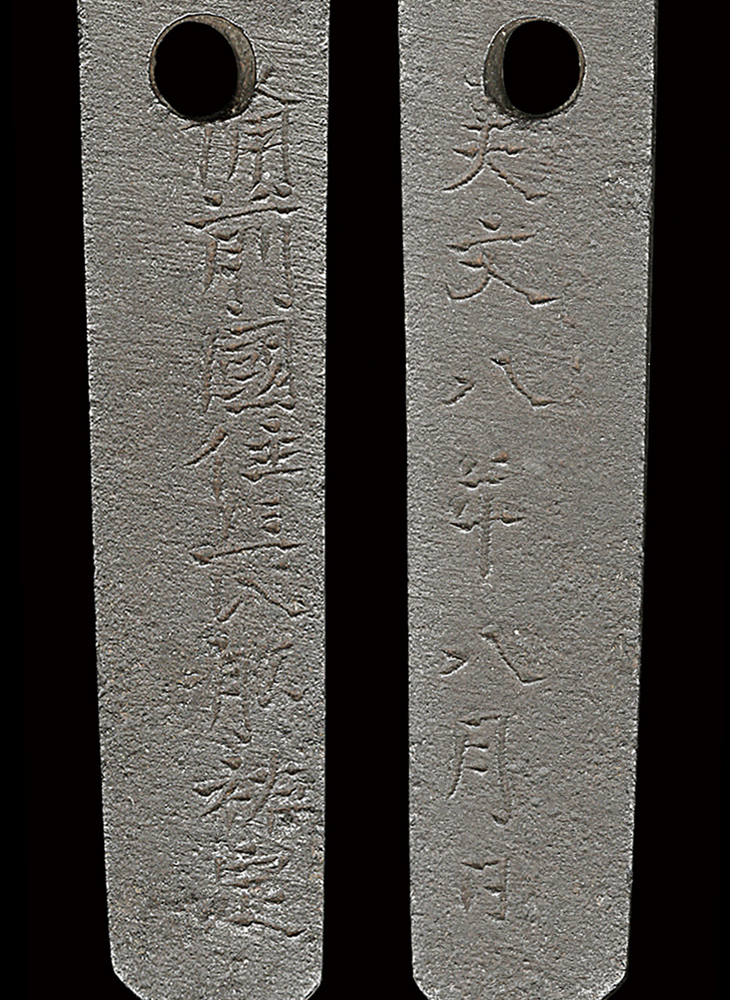

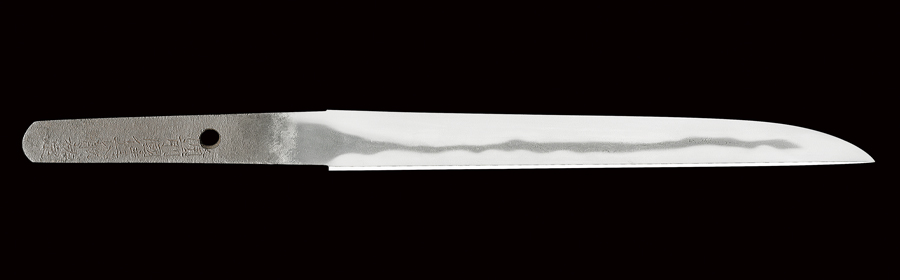

平造り、三つ棟低め。 鍛え、小板目に小杢目を交えて良く詰み、所々流れて肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、地景良く入り、飛び焼き掛かり、地鉄良好。 刃文、広直刃調で、刃縁小沸良く付いて匂い深く締まり気味となり、一部二重刃風の沸筋掛かり、刃中葉、小足、小互の目足入り、僅かに金筋掛かる。 帽子、直調で先僅かに掃き掛け小丸に返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢勝手下がり。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代最上研磨。 白鞘入り。

【コメント】

数多輩出された末備前鍛冶の中では、祐定を名乗る刀工が特に多く、古刀期だけで八十余名を数えます。その中でも名実共に筆頭に挙げられるのが、与三左衛門尉祐定です。

同工は、彦兵衛尉祐定の子で、応仁元年(一四六七)生まれ、年紀作に見る活躍期は、文亀(一五〇一~〇四)から天文十年(一五四一)頃まで、翌十一年、七十六歳で没と伝わります。

作風、年代を問わず出来優れるのが与三左衛門尉であり、それが『末備前鍛冶の最高峰』と呼ばれる所以ですが、その中でも天文年紀を有する作には、特に傑作が多いことから、『天文祐定』とも呼称されます。

本作には俗名はありませんが、銘振り、年紀、作位からしても間違いのない逸品、鑑定書にも『与三左衛門尉』と但し書きがあります。

天文八年は、同工七十三歳の頃、最晩年円熟期に当たり、前述の『天文祐定』とも呼ばれる最良期の作です。

寸法六寸四分強と寸が詰まり、僅かに内反りで、身幅やや狭く、重ね厚く、寸法の割に茎が長いなど、いわゆる『鎧通し』と称される室町末期特有のスタイルを示しています。

互の目乱れ主体の刃は、帽子の返りも長く、棟区まで烈しく焼き下げており、地にも飛び焼き、湯走り掛かって皆焼風となっています。

地刃に少し鍛え肌もありますが、与三左衛門尉祐定の鎧通し風皆焼短刀を見過ごす手はありません。茎もピシッとしています。