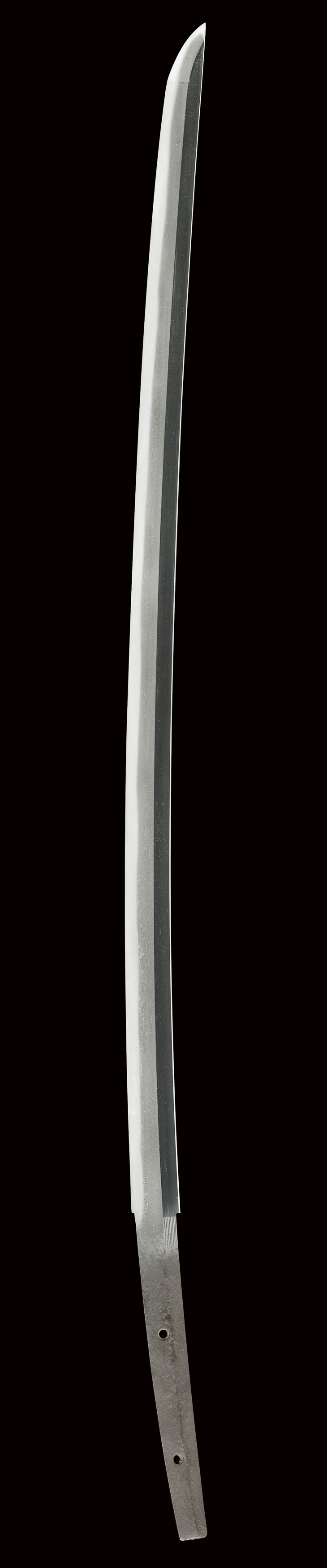

刀 千手院(無銘)

(せんじゅいん)

Katana:Senjuin(Mumei)

古刀・大和 鎌倉末期

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:66.9(二尺二寸一分弱) 反り:1.0 元幅:2.73

先幅:1.94 元重ね:0.57 先重ね:0.37 穴2

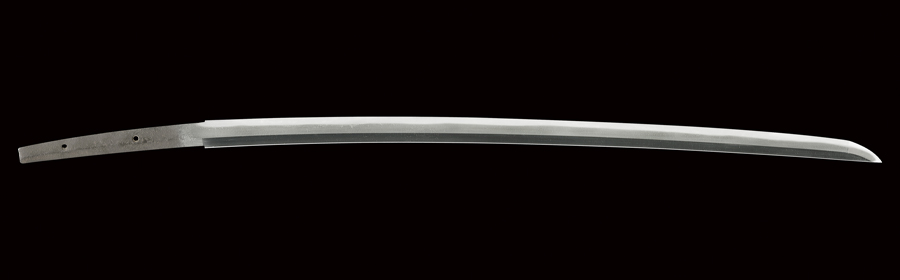

鎬造り、鎬庵棟高め、中切っ先。 鍛え、板目流れ心に肌立ち、地沸厚く付き、地景入り、地鉄良好。 刃文、直湾れ調の刃取りで小互の目、小丁子、小乱れ交じり、刃縁匂い勝ちに小沸付いて総体的に潤み勝ちとなり、刃中葉、小足入る。 帽子、直湾れ調で、先僅かに返る。 茎大磨り上げ、先切り、鑢大筋違い。 銅に金着せハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

千手院一派は、大和五派の中で最も歴史が古く、かつて若草山(現奈良公園東端に位置する山)の西山麓に千手谷と呼ばれた地があり、この付近に実在した僧院に従属した一派であったことから、この呼び名が付いたとされます。古伝書などでは、平安後期とも云われる行信、重弘を初祖として挙げていますが、確実な在銘品は皆無で、鎌倉初期になって『千手院』、『大和国住人重行』などの在銘確実な太刀が見付かっています。また同派からは、鎌倉末期に龍門延吉一派、南北朝期には美濃赤坂千手院一派が分派して、それぞれ繁栄しています。

本作は、寸法二尺三寸、鎬高く、反りやや浅めに付いた上品なスタイルです。

直湾れ調の刃取りで小互の目、小丁子、小乱れ交じる刃文は、総体的に潤み勝ちとなり、刃中葉、小足入る。

経年による総体的な研ぎ減り等もありますが、刃が如何にも古調で味わい深く、大和物と見て千手院と極めるのが最も妥当な作域を示しているかと思います。