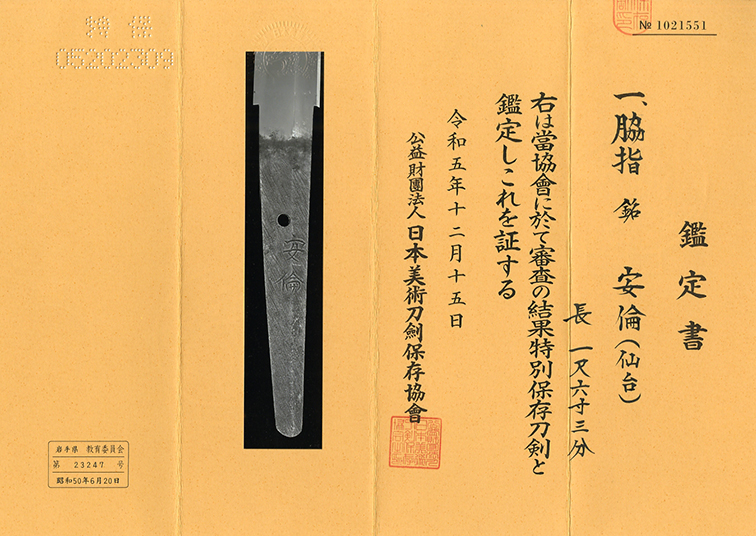

脇差し 安倫(大和守安定門人)

(やすとも)

Wakizashi:Yasutomo

新刀・陸奥 江戸前期

特別保存刀剣鑑定書付き

寒山先生鞘書き有り

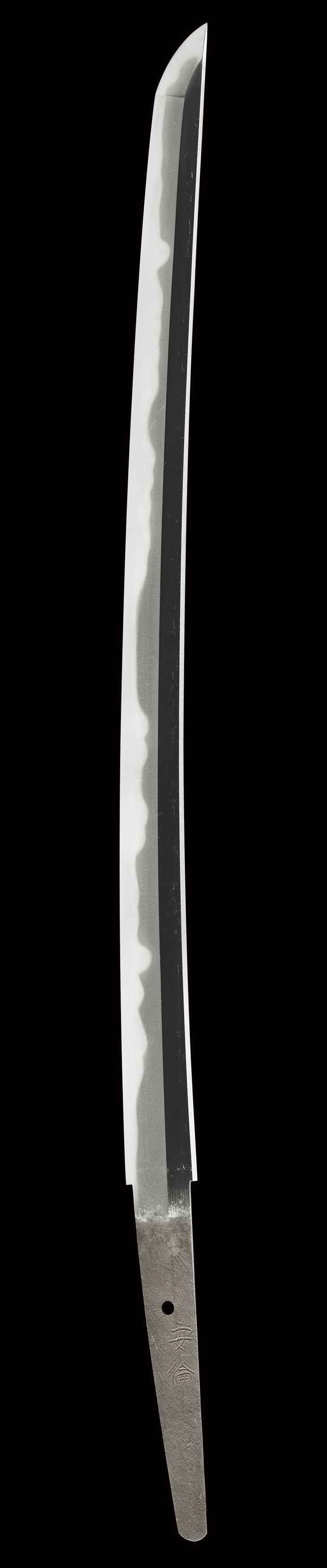

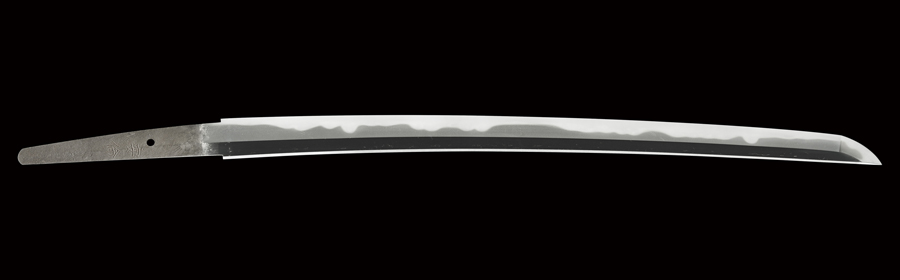

刃長:49.5(一尺六寸三分強) 反り:0.9 元幅:3.10

先幅:2.10 元重ね:0.79 先重ね:0.55 穴1

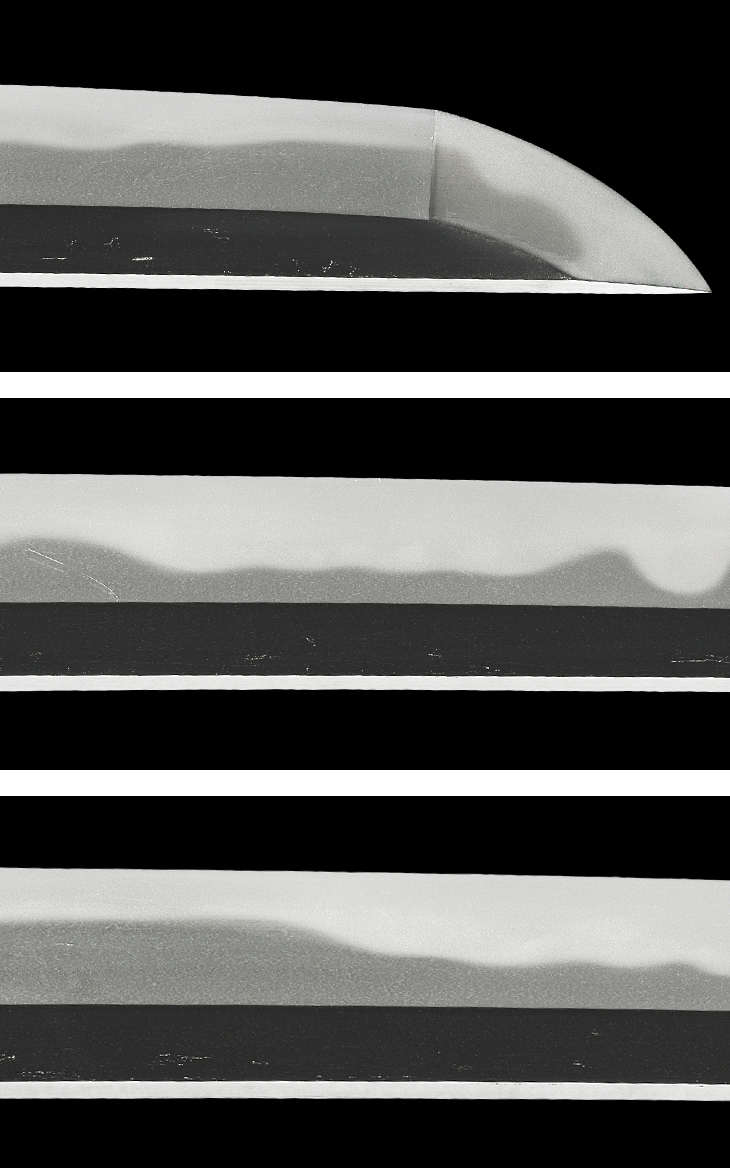

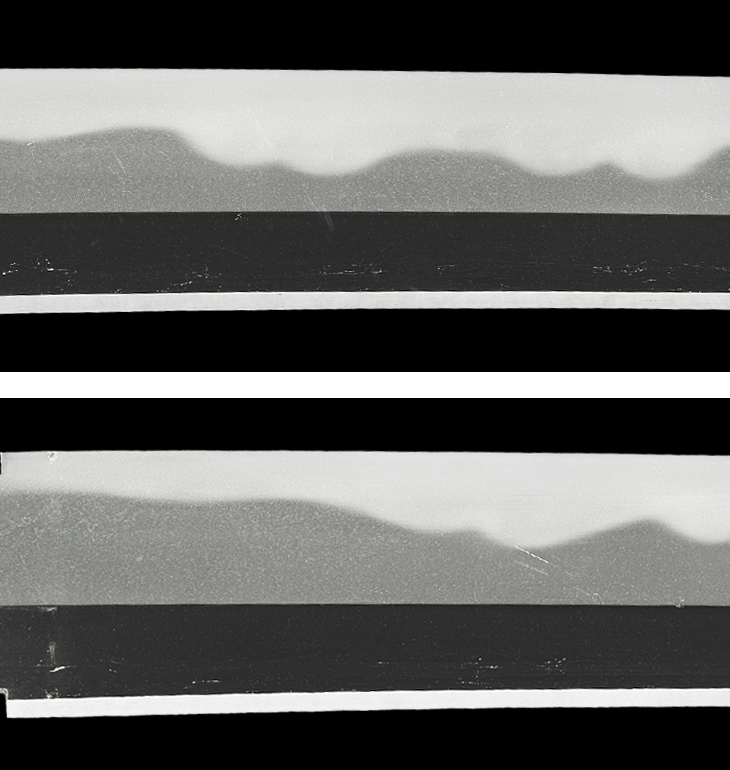

鎬造り、鎬すこぶる高く庵棟尋常、中切っ先。 鍛え、小板目に杢目を交えて総体的に良く詰み、所々上品に肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、細かな地景入り、地鉄良好。 刃文、互の目、小互の目、湾れ、丁子風の刃を交え、刃縁良く沸付いて匂い深く明るく冴え、刃中小足、葉入り、地に飛び焼き交じる。 帽子、湾れ込んで、先小丸風に返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢大筋違い。 銀に金着せハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

安倫一派は、承応(一六五二~五五)頃を初代として、幕末明治期まで同銘が九代に渡って続く奥州仙台鍛冶一派です。

通説、江戸の大和守安定に学んだ安倫は、初、二代と云われます。

初代は、初銘倫祐と言い、承応三年 江戸へ出て大和守安定門に入り、翌明暦元年没。二代は初代の弟で、明暦二年、兄同様に安定門に入り、その後帰国して大いに活躍しました。陸奥国仙台藩主伊達綱宗(政宗の孫)は、鍛刀を好み、遺作も残されていますが、その相槌を行ったのはこの二代です。一説によると、この初、二代を安定に入門させたのは、同じく仙台出身の試し斬り名人、山野加右衛門永久であると云われています。

尚、初代が早世で、安倫銘の作が残されていないことから、現在は二代を事実上の初代とする向きがあります。

本工は、その二代安倫に当たります。

寸法一尺六寸三分強、反りやや浅めに付いた典型的な寛文新刀、地刃の出来は、師安定の乱れ刃の作風を思わせます。茎仕立て、切り出しから徐々に角度が急になる大筋違いの鑢目も師同様です。

刃が良く冴えて中々魅力的、大きな疵なく、比較的現存作の少ない仙台安倫の佳品、寒山先生鞘書きにも『出来見事。』とあります。