日本刀の誕生と共に生まれた刀装具は、長い歴史の中で刀剣に付随する道具としてだけではなく、常に世相を映し、時代々の文化が醸すエネルギーや人々の心情を見せてくれます。

そして、今にも生きる日本の精密な技術や繊細で美しい物造りは、長い歴史の中で培われた職人の超絶技巧の成せるものと思われます。

ここにご紹介する刀装具は、10倍20倍のアップ撮影にも耐えられる美しさを見せる作、あらゆる素材を駆使して作り上げた作、長い時空を超えて迫りくる時代の空気を感じさせてくれる作等です。

今回は江戸中期の天才金工、土屋安親(1670~1744)の縁頭をご紹介します。

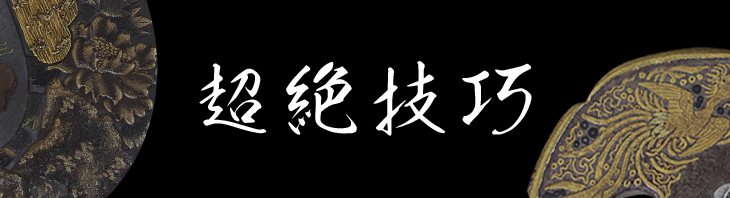

縁頭:韋駄天図

銘・安親

Fuchigashira:Idaten Zu

江戸中期

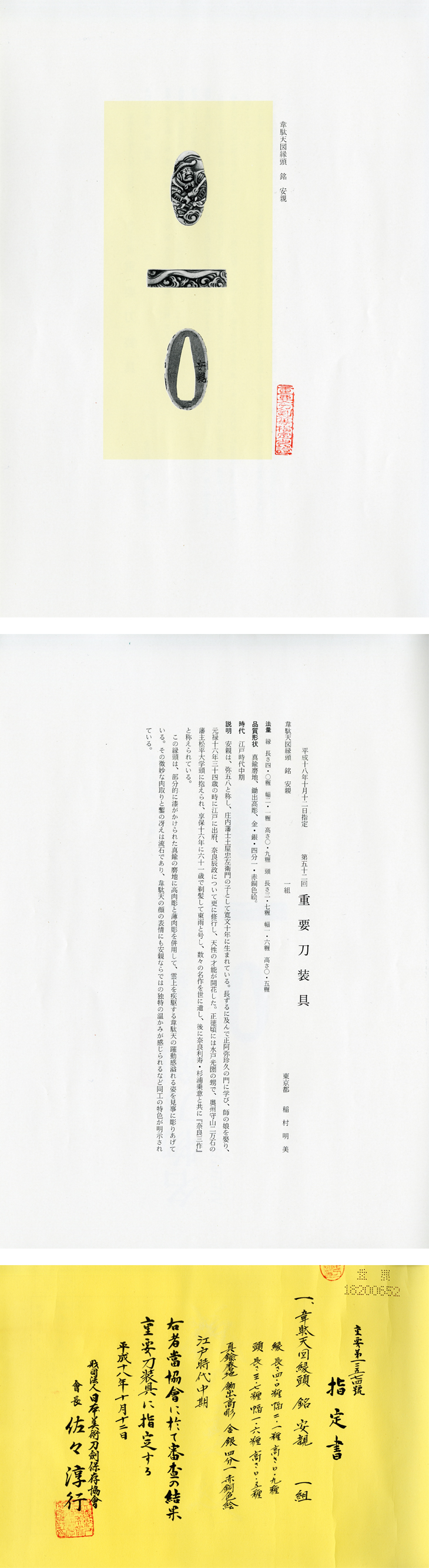

第五十二回 重要刀装具指定

縁:長さ40 幅21 高さ9

頭:長さ37 幅16 高さ5

「安親は、弥五八と称し、庄内藩士土屋忠左衛門の子として寛文十年に生まれている。長ずるに及んで正阿弥珍久の門に学び、師の娘を娶り、元禄十六年三十四歳の時に江戸に出府、奈良辰政について更に修行し、天才の才能が開花した。正徳頃には水戸光圀の甥で、奥州守山二万石の藩主松平大学頭に抱えられ、享保十六年に六十一歳で剃髪して東雨と号し、数々の名作を世に遺し、後に奈良利寿・杉浦乗意と共に「奈良三作」と称えられている。

この縁頭は、部分的に漆がかけられた真鍮の磨地高肉彫と薄肉彫を併用して、雲上を疾駆する韋駄天の躍動感溢れる姿を見事に彫上げている。その微妙な肉取りと鏨の冴えは流石であり、韋駄天の顔の表情にも安親ならでは独特の温かみが感じられるなど同工の特色が明示されている。」

江戸時代、天才安親の刀装具は百両余で取引されたといい、絶大なる人気を誇っていたことが分かります。

隆盛を極めた浜野政隋、粋な江戸金工岩本昆寛、京の名工大月光興、幕末に彗星の如く現れた天才加納夏雄、刀身彫の名手本荘直胤等、名工と謳われた彫師達が、憧れた安親の写しを時には「写し」と刻し制作しています。

安親の作品は、際立った精巧さや技巧の見事さ見せつけるものではなく、安親の醸す作品には、真摯に物を見る目を通して素朴に制作された、大きくて温かさに包まれた、人の心を引き付けずにはいられない魅力があります。

この縁頭に施された、漆をかけられた真鍮地、金、銀、四分一、赤銅を駆使した色絵の工夫も、仏教の守護神である韋駄天を、大らかで生きいきとした素朴な意匠として描き、見るものに親しみや深い感動を与えてくれています。

宮崎富次郎著 安親 所載品

使われている素材について

真鍮地 銅に亜鉛を混ぜた合金、黄銅ともいう

金 純金にあたる金無垢、銀を混ぜた金(銀の量により金色は薄くなる)

銀 日常に最も多く見られる素材、空気中の酸化物に反応し黒く変化する。

赤銅(しゃくどう) 銅と僅かな鉛や錫の合金を混ぜ、金を5%ほど混ぜ合わせた素材 光沢ある黒色を呈し、金の含有量が多いほど独特な黒味艶が増す。烏の濡れ羽色とも称される。

四分一(しぶいち) 朧銀(ろうぎん)とも言い、銅に四分の一の銀を混ぜた合金

色絵 色絵とは上記のような様々な金属を、焼き付け蠟を用いて彫刻した部分に焼き付ける象嵌技法のこと

この縁頭は、部分的に漆がかけられた真鍮の磨地高肉彫と薄肉彫を併用して、雲上を疾駆する韋駄天の躍動感溢れる姿を見事に彫上げている。その微妙な肉取りと鏨の冴えは流石であり、韋駄天の顔の表情にも安親ならでは独特の温かみが感じられるなど同工の特色が明示されている。」

江戸時代、天才安親の刀装具は百両余で取引されたといい、絶大なる人気を誇っていたことが分かります。

隆盛を極めた浜野政隋、粋な江戸金工岩本昆寛、京の名工大月光興、幕末に彗星の如く現れた天才加納夏雄、刀身彫の名手本荘直胤等、名工と謳われた彫師達が、憧れた安親の写しを時には「写し」と刻し制作しています。

安親の作品は、際立った精巧さや技巧の見事さ見せつけるものではなく、安親の醸す作品には、真摯に物を見る目を通して素朴に制作された、大きくて温かさに包まれた、人の心を引き付けずにはいられない魅力があります。

この縁頭に施された、漆をかけられた真鍮地、金、銀、四分一、赤銅を駆使した色絵の工夫も、仏教の守護神である韋駄天を、大らかで生きいきとした素朴な意匠として描き、見るものに親しみや深い感動を与えてくれています。

宮崎富次郎著 安親 所載品

使われている素材について

真鍮地 銅に亜鉛を混ぜた合金、黄銅ともいう

金 純金にあたる金無垢、銀を混ぜた金(銀の量により金色は薄くなる)

銀 日常に最も多く見られる素材、空気中の酸化物に反応し黒く変化する。

赤銅(しゃくどう) 銅と僅かな鉛や錫の合金を混ぜ、金を5%ほど混ぜ合わせた素材 光沢ある黒色を呈し、金の含有量が多いほど独特な黒味艶が増す。烏の濡れ羽色とも称される。

四分一(しぶいち) 朧銀(ろうぎん)とも言い、銅に四分の一の銀を混ぜた合金

色絵 色絵とは上記のような様々な金属を、焼き付け蠟を用いて彫刻した部分に焼き付ける象嵌技法のこと

お買いものガイド