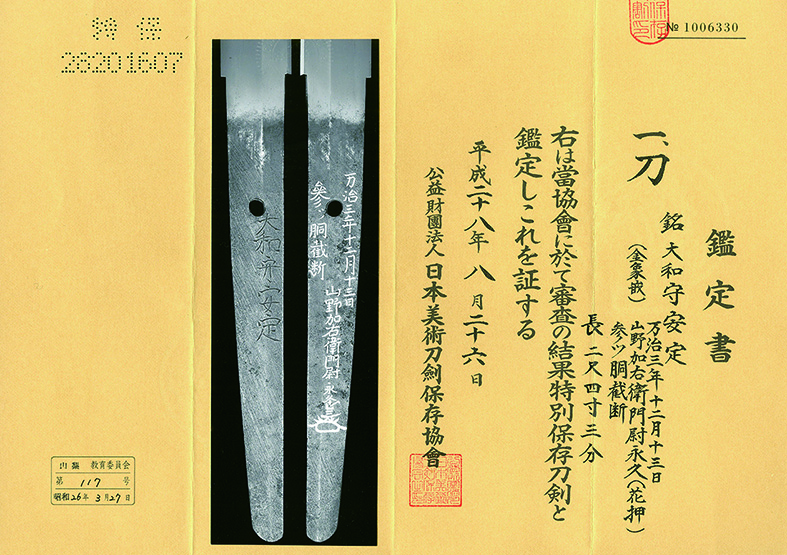

刀 大和守安定

(やまとのかみやすさだ)

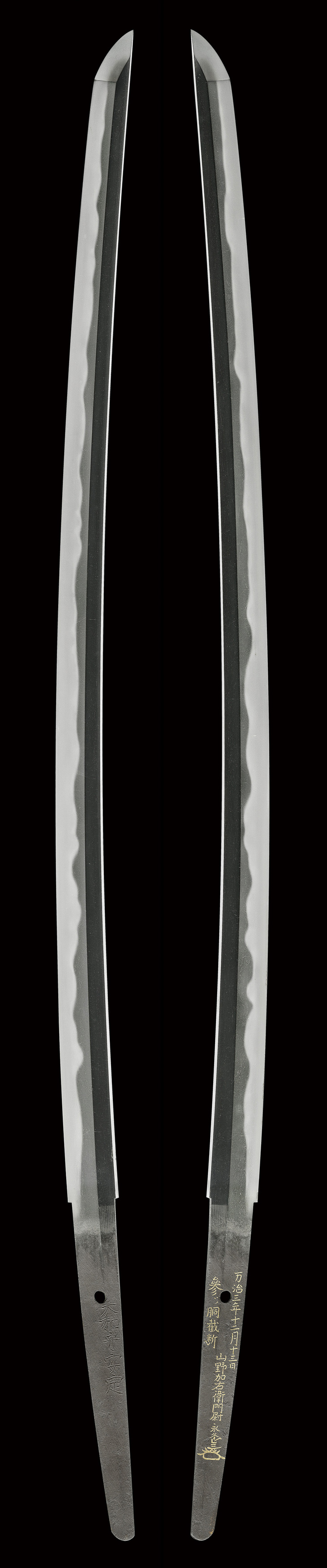

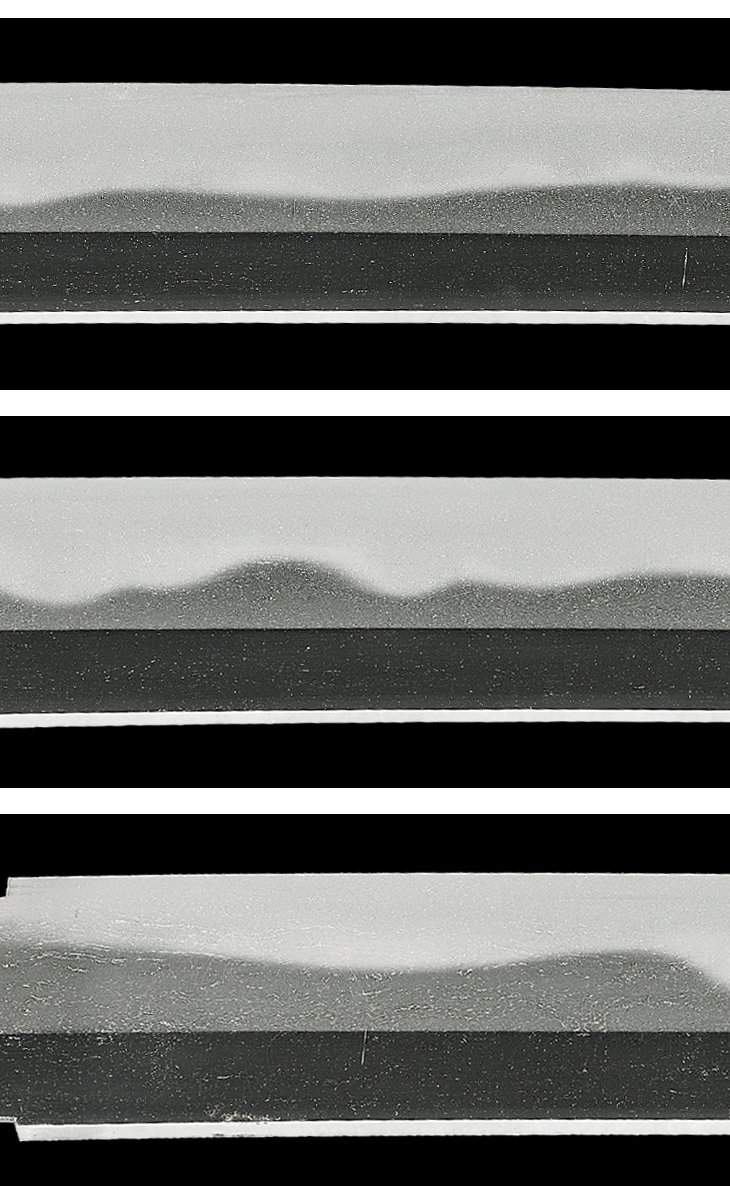

(金象嵌)三ッ胴截断 山野加右衛門尉永久(花押)

万治三年十二月十三日(一六六〇)

Katana:Yamatonokami Yasusada

新刀・武蔵 江戸前期 良業物

特別保存刀剣鑑定書付き

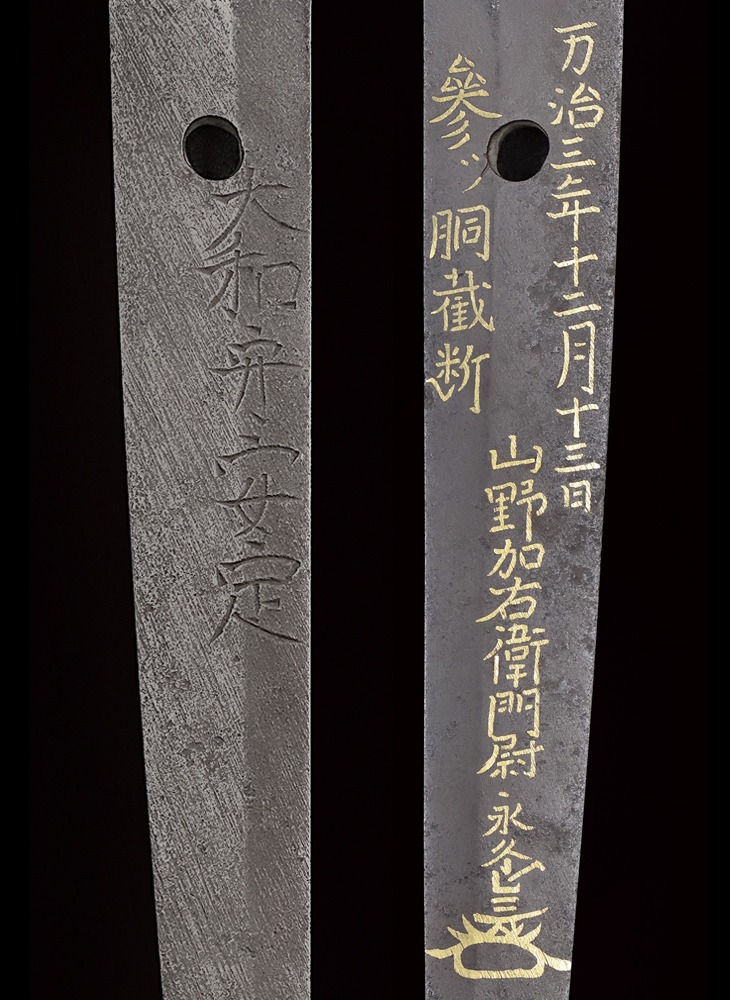

寒山先生並びに探山先生鞘書き有り

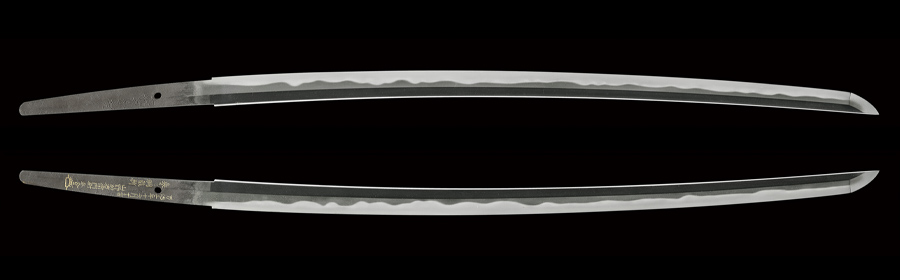

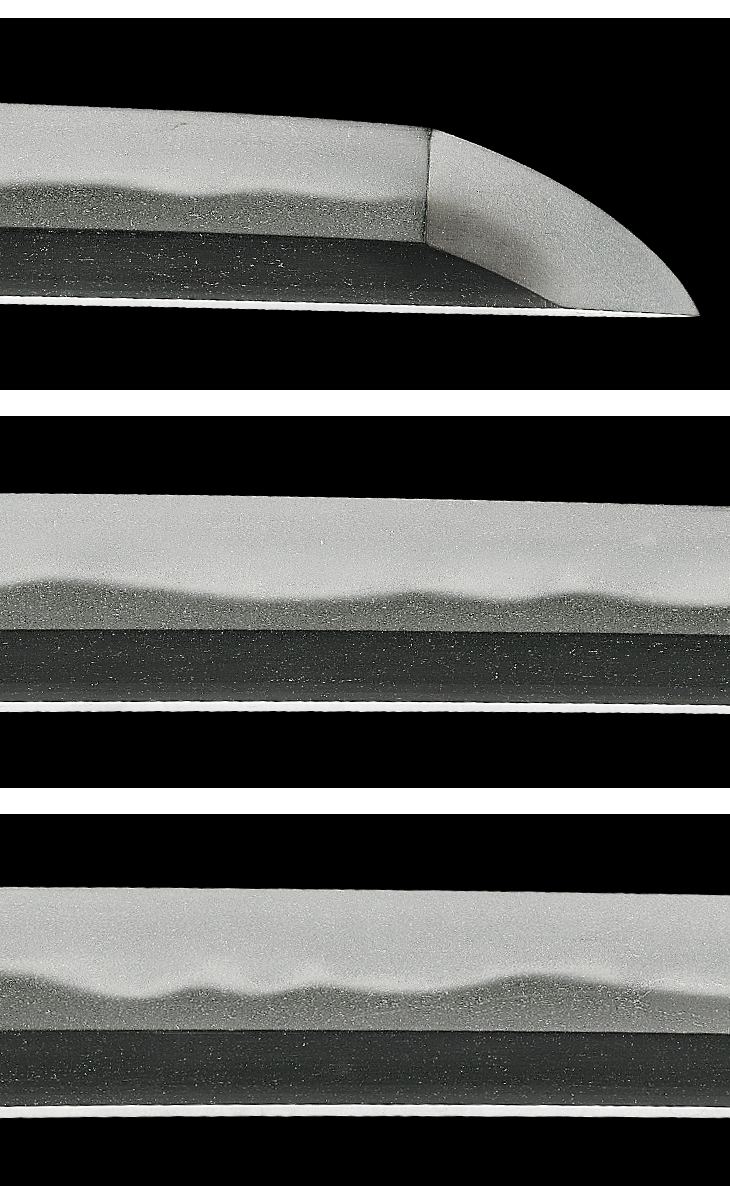

刃長:73.6(二尺四寸三分) 反り:1.4 元幅:3.23

先幅:2.28 元重ね:0.72 先重ね:0.50 穴1

【コメント】

大和守安定の豪壮な一振り、山野加右衛門尉永久『三ッ胴截断』の金象嵌截断銘入り、同工大成期の会心作、且つ代表作となる名品です。

安定は、元和四年(一六一八年)、越前の生まれで、名を冨田(飛田とも)宗兵衛と言います。古くは越前下坂系の鍛冶であるとも伝えられてきましたが、近年の研究では、紀州石堂系鍛冶であることが分かってきました。江戸中期の刀剣研究家、鎌田魚妙(かまたなたえ)が記した『新刀弁疑』によると、『大和守安定なる者、武州江戸住人なりて、元は紀州にも住す、冨田姓を名乗る、石堂一家なり。』との記述があり、同派代表鍛冶である土佐将監為康、備中守康廣なども、冨田姓を用いていることからして、この説の信憑性は高いと言えます。

慶安元年頃(一六四八年)に江戸へ出てからは、和泉守兼重に学んだとする説が有力ですが、同工の作風、茎仕立て、山野家の截断銘などの共通性を考慮すれば、概ね納得出来るところでしょう。

同工作に年紀は少ないですが、慶安から延宝頃までの作が現存しており、中でも四十代を迎える万治頃を最盛期としています。

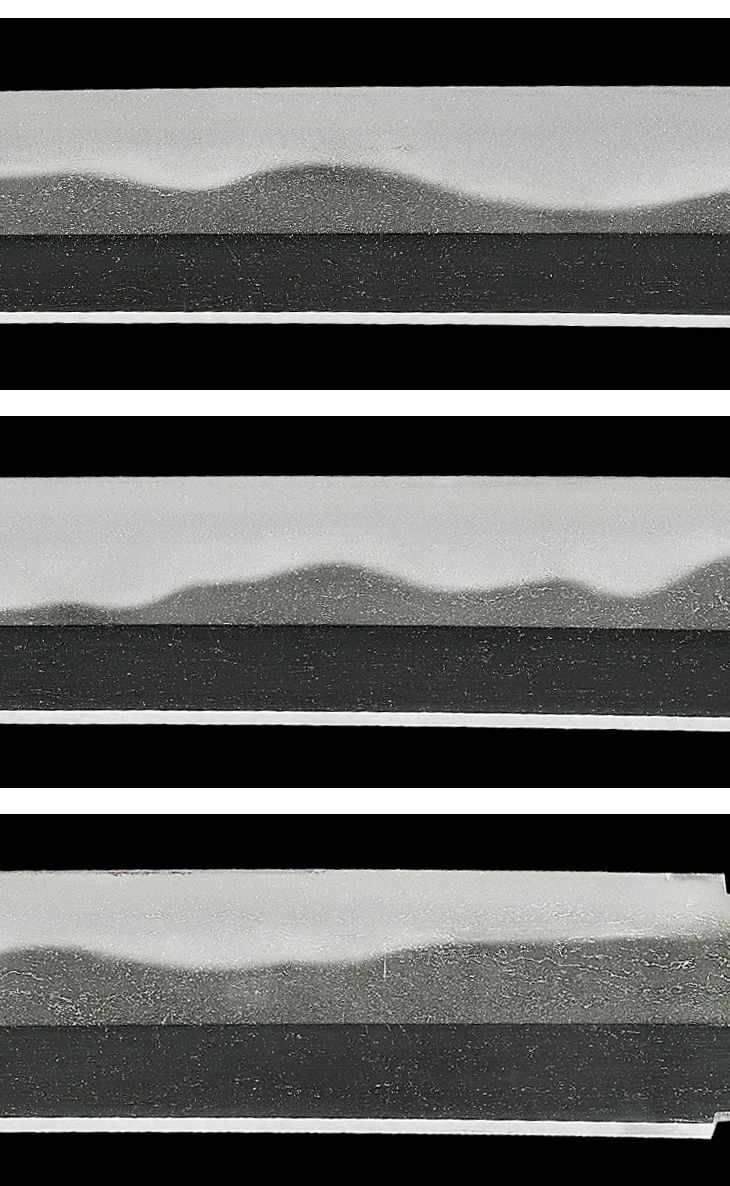

作風は、湾れに互の目を交えて、湾れが角張るような出来が多く、次いで互の目を主体とした乱れ刃、稀に直刃基調の作も見られます。

安定と言えば、虎徹同様にその凄まじい斬れ味で一般的に良く知られており、截断銘もまま見受けますが、その中でも山野加右衛門尉永久の金象嵌截断銘の入った作は特に珍重されます。

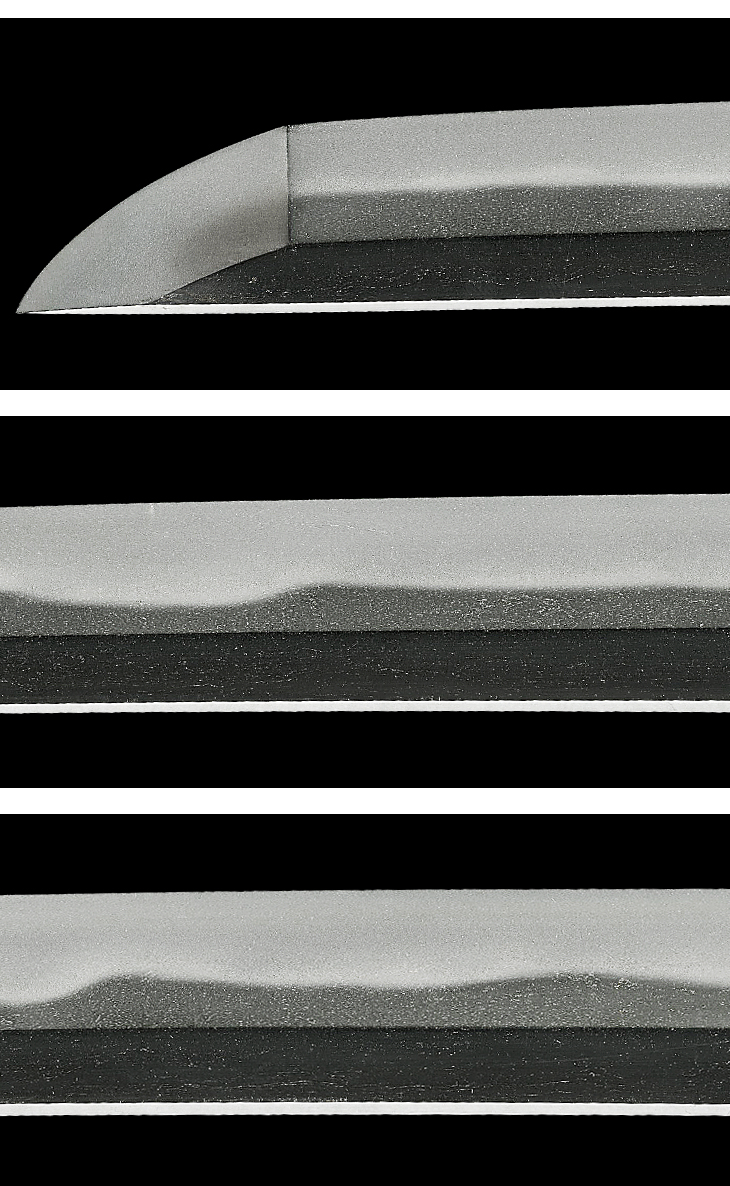

本作は寸法二尺四寸三分、切っ先やや詰まり気味で反り浅め、典型的な寛文新刀姿を示した優品で、身幅、重ねもしっかりとして、地刃もすこぶる健全、手持ちズシッときます。加えて山野加右衛門尉永久による『三ッ胴截断』の金象嵌截断銘入りで、その凄まじい斬れ味も実証済みです。万治三年は同工四十三歳の頃、前述のように同工最良期の一振りです。

湾れ、互の目、小互の目、角張った刃を交えた刃文は、焼き幅広く、刃縁の沸匂い深く潤むように明るく、刃中葉、足入り、柔らかな金筋、砂流しが掛かるなど、典型的な作風を示した会心の作と言えます。

斬り手の山野加右衛門尉永久は、江戸初期から前期に掛けて活躍した試し斬り名人、慶長三年生まれで、仙台出身であると云われており、安定の作で、『仙台住人山野加右衛門永久』と銘切られた作も残されています。永久の試し銘は、寛永頃を始めとして、慶安、承応、明暦、万治と続き、最後は寛文六年まで残されており、翌年に七十歳で没しています。

安定の作で、永久による金象嵌截断銘があるものは、あの虎徹を上回ると云い、中には『大和守安定 二ッ胴切落ス 山野加右衛門所持之・・・』と永久の所持刀であった旨の切り付け銘も見られます。

古い登録証は、昭和二十六年三月の山梨県登録『第一一七号』、少し地の緩みもありますが、何とも魅力的な大和守安定、同工最良期の代表作になること間違いない名品、100%押さえて下さい。

お買いものガイド