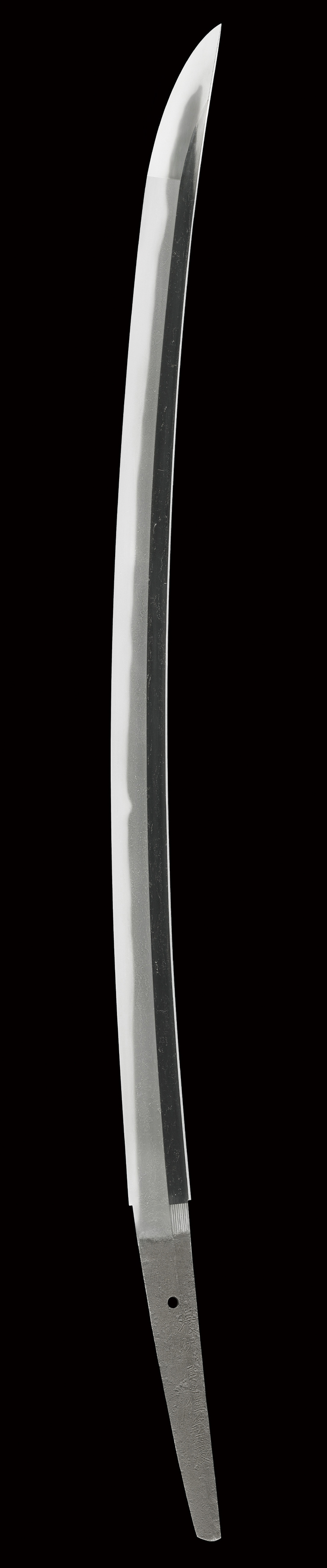

刀 濃州関之住兼辰

(のうしゅうせきのじゅうかねとき)

Katana:Noshu Sekinoju Kanetoski

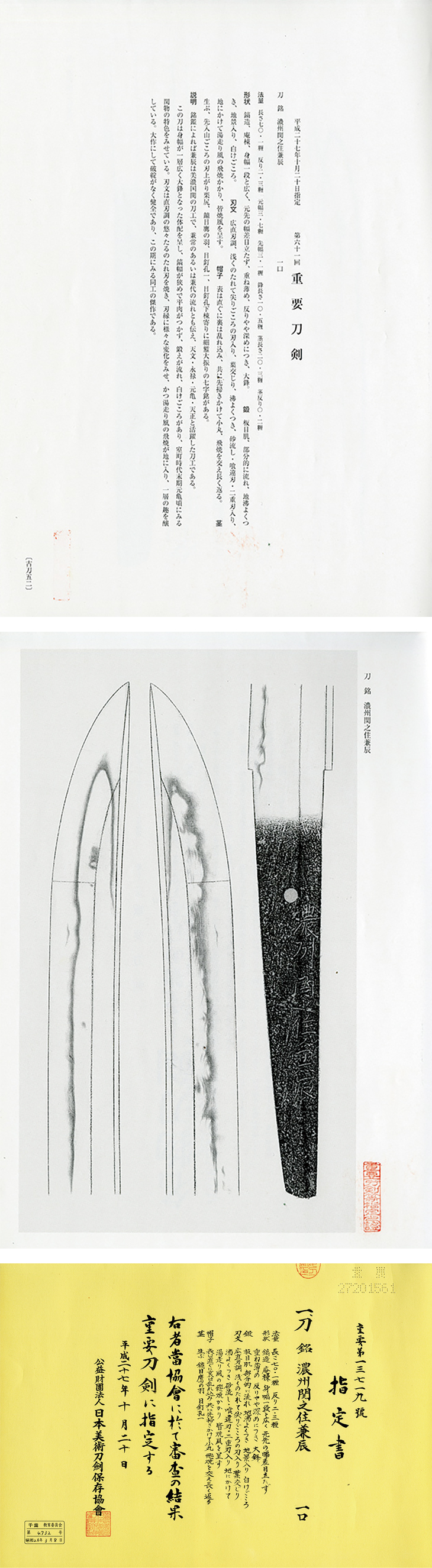

古刀・美濃 室町末期

第六十一回重要刀剣指定品(平成二十七年)(二〇一五)

探山先生鞘書き有り

刃長:70.1(二尺三寸一分強) 反り:2.3 元幅:3.74

先幅:3.10 元重ね:0.65 先重ね:0.55 穴1

【コメント】

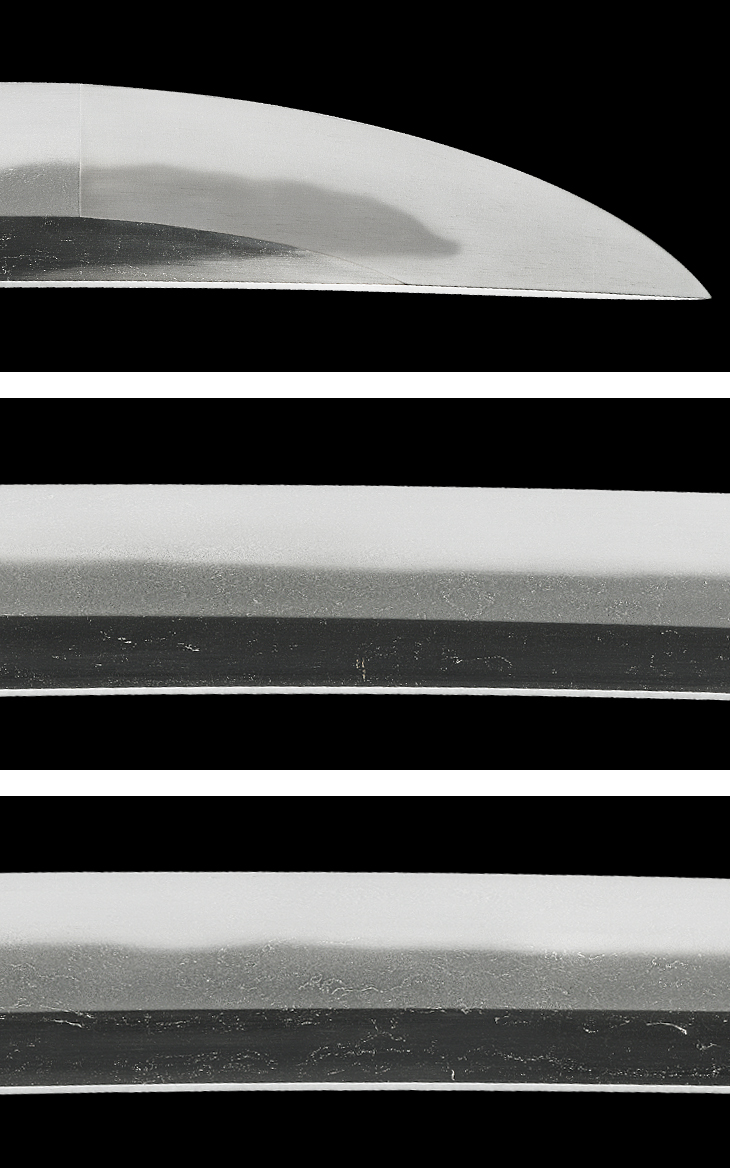

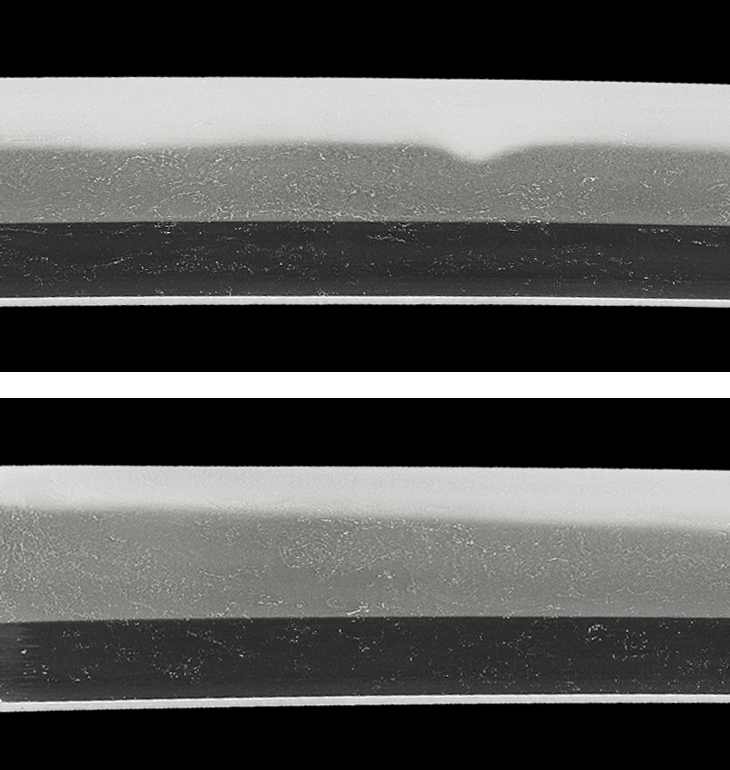

濃州関之住兼辰の重要刀剣、豪壮無比、同工及びこの期の関物の中で、 最高傑作と言っても過言ではない素晴らしい一振りです。 兼辰は、銘鑑等によると、美濃国関の刀工で、兼常或いは兼代の系統とも云われています。室町末期から安土桃山期、天文、永禄、元亀、天正頃を活躍期としており、同銘が複数存在しています。 本作は、平成二十七年(二〇一五)、第六十一回の重要刀剣指定品、寸法二尺三寸一分強、迫力満点の大切っ先、反り深め、元幅3.74㎝、先幅も3.10㎝の堂々たる姿を示した会心作、地刃共にすこぶる健全、刀がズシッと重いです。 板目に杢目交じり、総体的に流れて肌立つ地鉄は、地景良く入り、白け心があり、広直刃湾れ調の刃は、逆心の尖り刃、小互の目交じり、刃縁良く沸付いて二重刃、喰違刃、ほつれ掛かり、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かり、地に湯走り、飛び焼き交じり、一部皆焼風となるなど、地刃共に見所満載です。 図譜には、『この刀は、身幅が一層広く大切っ先となった体配を呈し、鎬幅が狭めで平肉が付かず、鍛えが流れ、白け心があり、室町末期元亀頃の関物の特色を良く示している。刃縁に様々な変化を見せ、且つ湯走り風の飛び焼きが地に入り、一層の趣を醸している。大作にして破綻がなく健全であり、この期に見る同工の傑作である。』とあります。 昭和五十年(一九七五)、第二十三回の重要刀剣指定品で、『濃州関住兼辰作 天正五年二月吉日』の薙刀がありますが、銘振りが本工は異なるため、同銘別人かと思われます。 現在、本工としては、唯一無二の指定品、この期の関物で、重要刀剣に指定されている作は多くありませんが、これは満場一致で指定されことが容易に想像出来ます。 探山先生鞘書きにも、『幅広、大鋒の頑健なる形状を見せ、地刃の沸付き活気に富んだ末関一類の傑作、豪快雄渾也。』とあります。 昭和二十六年三月の古い登録証は、千葉県の大名登録、『濃州関之住兼辰』という銘振り、これ以上の兼辰はおそらく出てこないでしょう。 後々は、『美濃刀大鑑』等の関連書籍の改訂版に掲載されること間違いなし、美濃関鍛冶コレクションとしては、100%押さえるべき名品です。

お買いものガイド