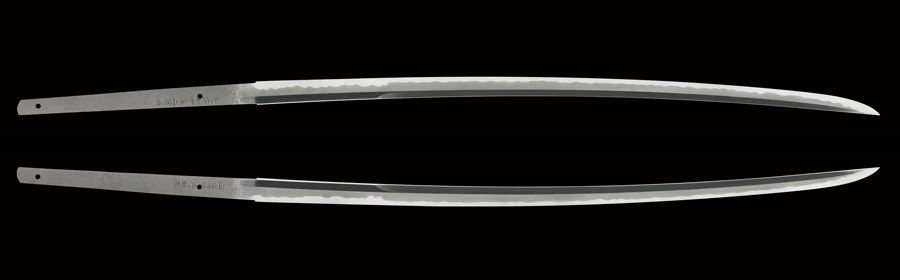

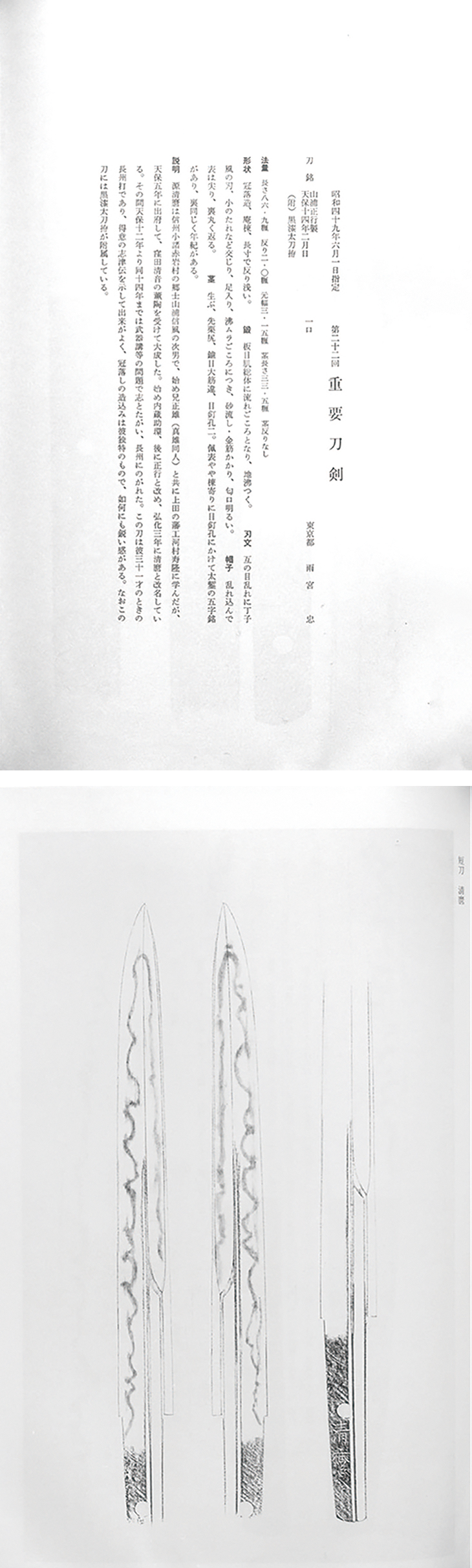

刀 山浦正行製(長州萩打ち)

(やまうらまさゆきせい)

天保十四年二月日(一八四三)

Katana:Yamaura Masayuki

新々刀・武蔵 江戸末期 最上作

第二十二回重要刀剣指定品(昭和四十九年)(一九七四)

『源清麿』及び『清麿大鑑』所載品(共に中島宇一著)

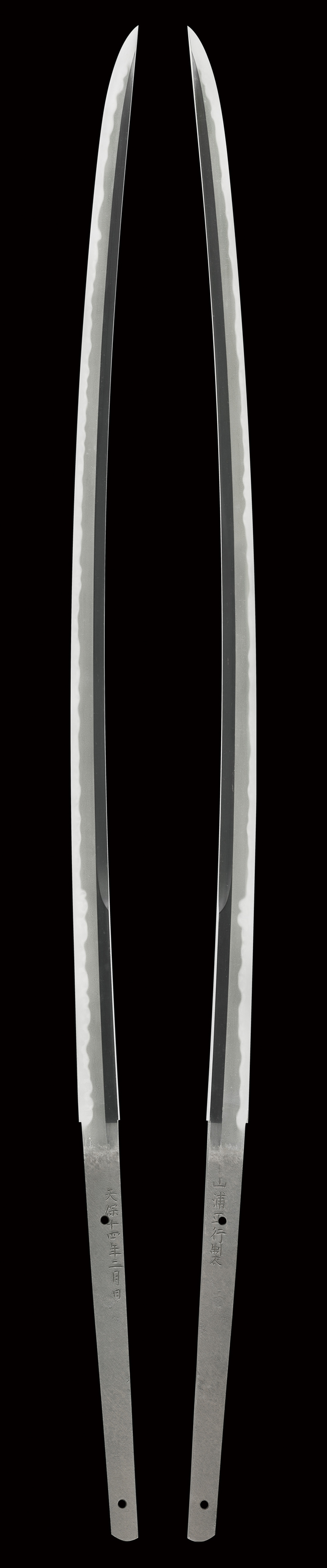

刃長:86.9(二尺八寸七分弱) 反り:2.0

元幅:3.35 元重ね:0.89 穴3(内1埋1忍)

【コメント】

山浦正行(源清麿前銘)の重要刀剣、天保十四年作、『長州萩打ち』、寸法二尺八寸七分弱の超大作、『源清麿』及び『清麿大鑑』所載品です。

源清麿は、山浦内蔵助環と言い、文化十年(一八一三)、信濃国赤岩村、現長野県東御(とうみ)市で生まれました。赤岩村は、長野県北西部に位置し、真田氏発祥の地である真田町(現上田市)の隣です。文政十二年(一八二九)、兄真雄と共に上田藩工河村寿隆に入門、天保六年(一八三五)、江戸へ出て、幕臣窪田清音の庇護を受けながら精進しました。いわゆる『武器講』の設立です。しかし、ここで安価な数打ち物の製作を迫られた正行は、その作刀に嫌気が差し、同十一年末頃に長州萩へ逃走したと云います。同十五年には信州小諸へ帰郷、弘化二年(一八四五)に江戸へ戻り、以後四谷に住しました。嘉永七年(一八五四)、十一月十四日、自宅にて自刃、享年四十二歳。

同工の銘の変遷は、最初『一貫斎正行』、天保五年には師寿隆より『秀寿』の銘を授かりますが、同年のみで再び『正行』へ戻しており、弘化三年八月からは『源清麿』と銘じています。銘振りとしては、『一貫斎正行』、『山浦正行』、『一貫斎秀寿』、『信濃国正行』、『山浦内蔵助源正行』、『山浦環正行』、『源正行』、『源清麿』などが主です。

年紀の上限は、文政十三年四月、最終年紀は嘉永七年正月日です。

本作は、昭和四十九年(一九七四)、第二十二回の重要刀剣指定品で、天保十四年(一八四三)、同工三十一歳の頃の作になります。

前述した貴重な『長州萩打ち』、登録証も昭和二十六年の山口県登録です。

年紀作で見ると、天保十二年二月から同十四年八月までが、『長州萩打ち』に当たります。

『長州萩打ち』に、本作のような長巻風大振りの作が多く見られるのは、腕自慢の藩士が多かった長州ならではと考えられます。また『長州萩打ち』に傑作も多いのは、同国に於ける良質な鉄の発見と著しい技量の躍進に他なりません。これは本作を見れば一目瞭然です。

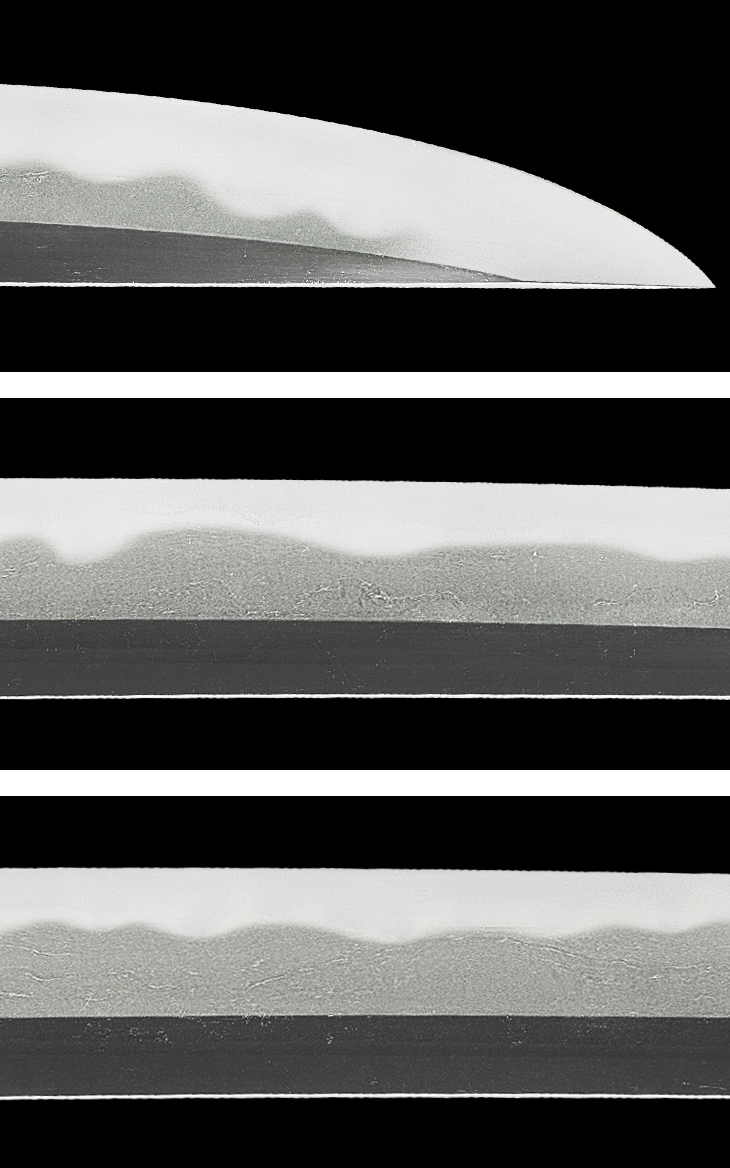

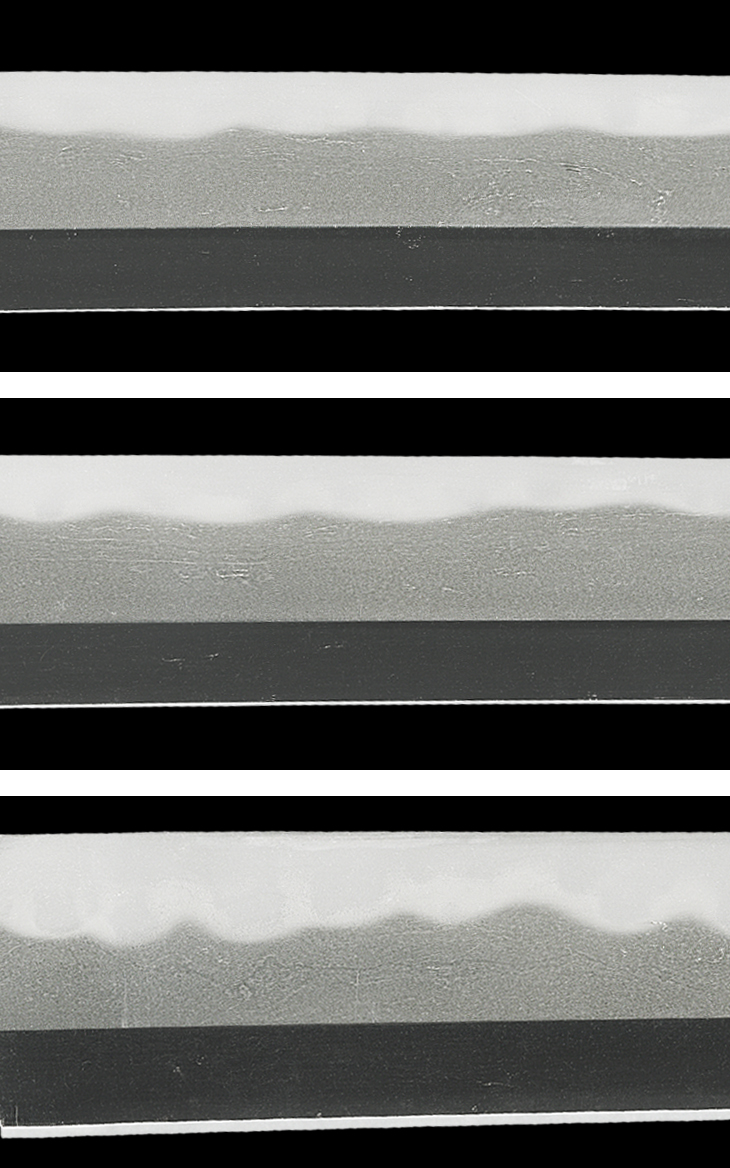

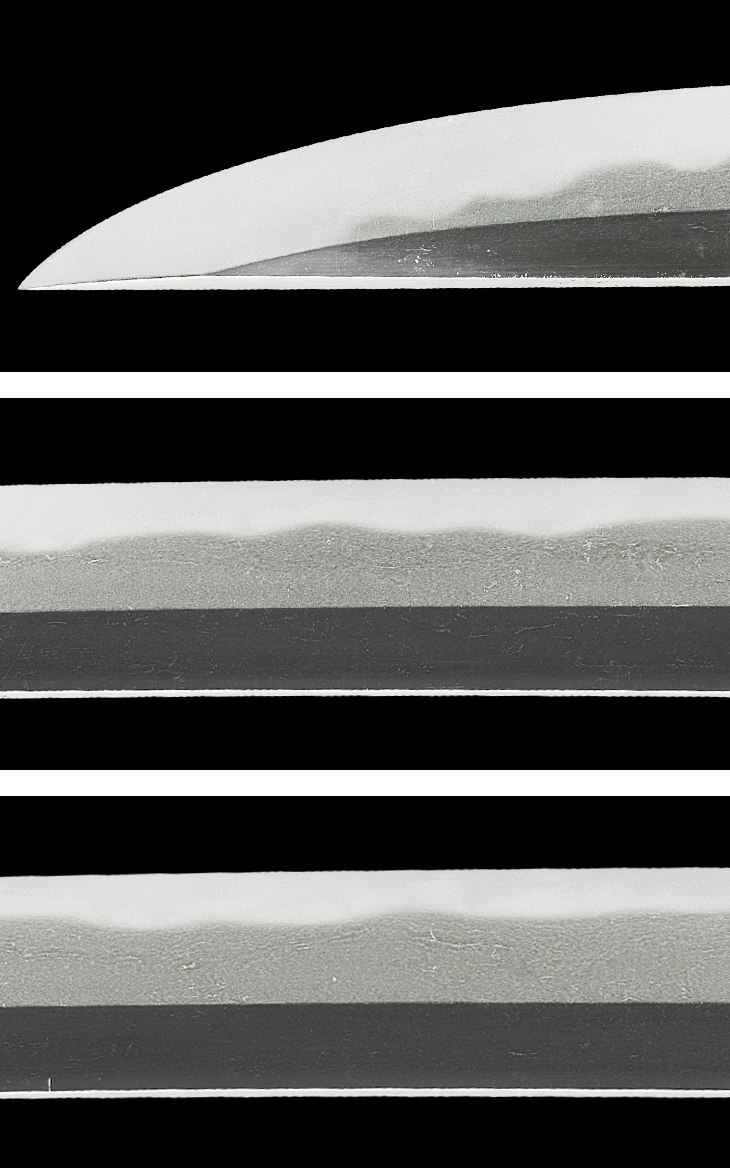

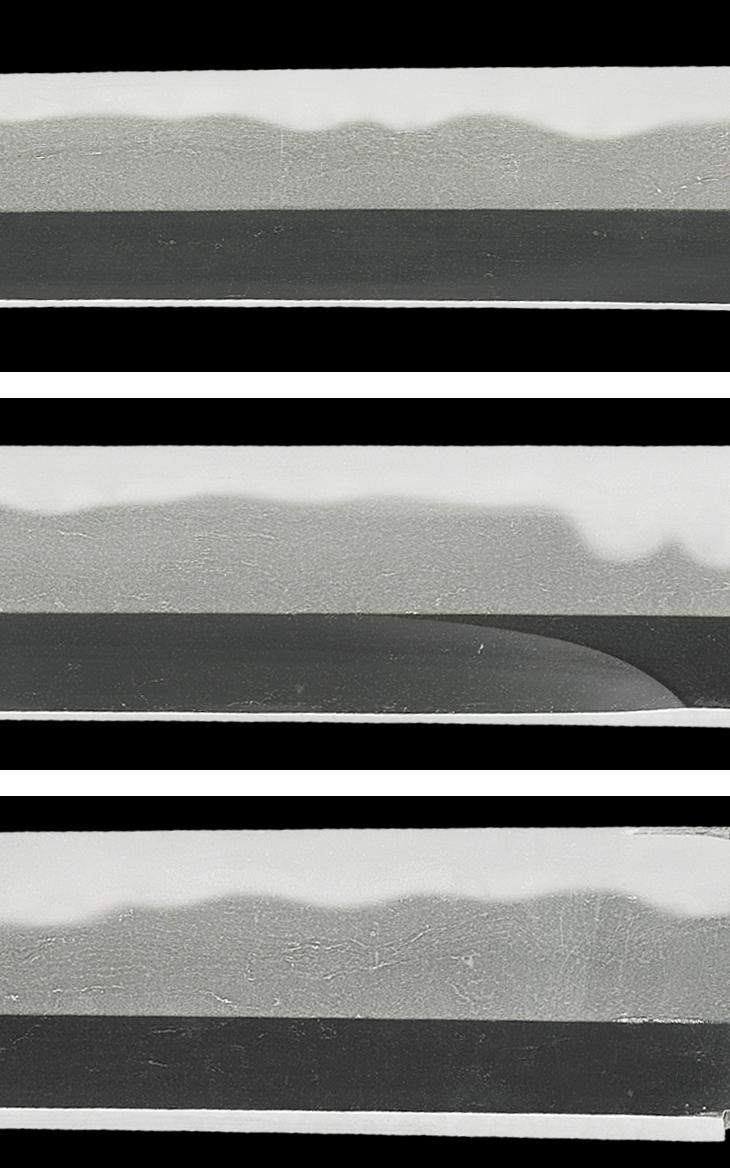

板目肌総体的に流れて上品に肌立つ地鉄は、地景繁く入り、互の目乱れに丁子、小互の目、小湾れを交えた焼き刃は、刃縁小沸付いて明るく締まり、刃中小足入り、金筋、砂流し掛かるなど、一見して清麿と分かる出来であり、覇気溢れる素晴らしい優品です。

本作は、『長州萩打ち』の代表作として、源清麿研究の大家、中島宇一先生著の『源清麿』及び『清麿大鑑』に掲載されています。

これだけ長大な作でありながら、一点の破綻も見られない地刃には、沸と匂いの妙味が満載で、ただひたすらに見る者を圧倒する底知れない魅力に溢れており、この手の作域に於いては、他の追随を一切許さない領域に達しています。

近年、清麿の名声は益々高まるばかりであり、刀剣界の第一人者としての地位は、もはや不動のものになったと確信しています。

刀剣史上に比類のない功績を残した源清麿、そんな不世出の天才鍛冶が、魂を削って一心不乱に鍛え上げた渾身の一振りを是非ご覧頂きたいと思います。感動的な名刀です。

お買いものガイド