太刀 助次(古青江)

(すけつぐ)

Tachi:Suketsugu

古刀・備中 鎌倉前期

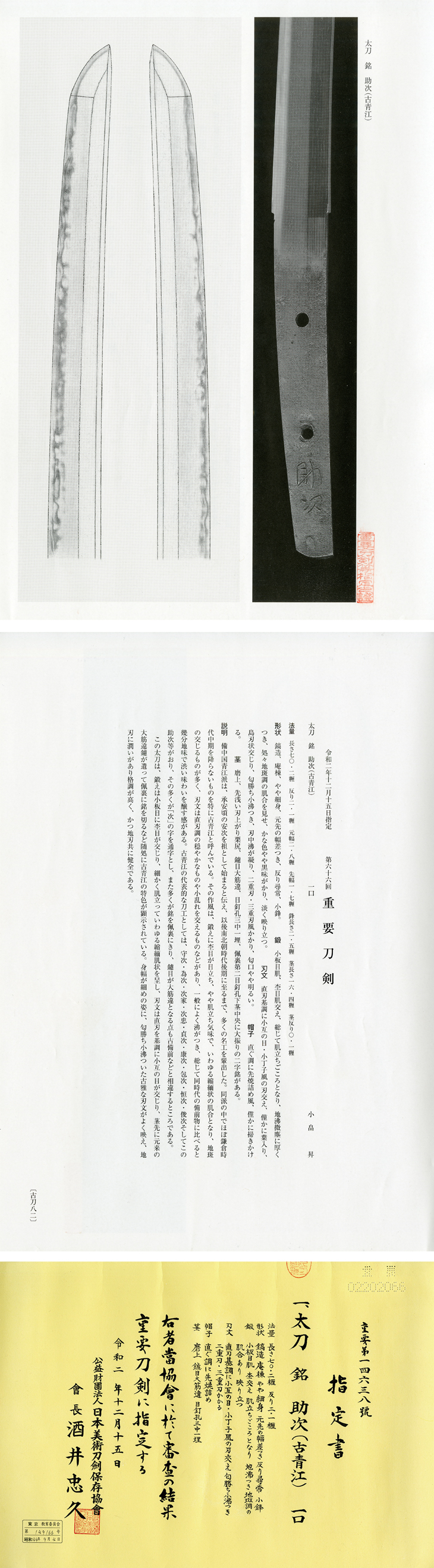

第六十六回重要刀剣指定品(令和二年)(二〇二〇)

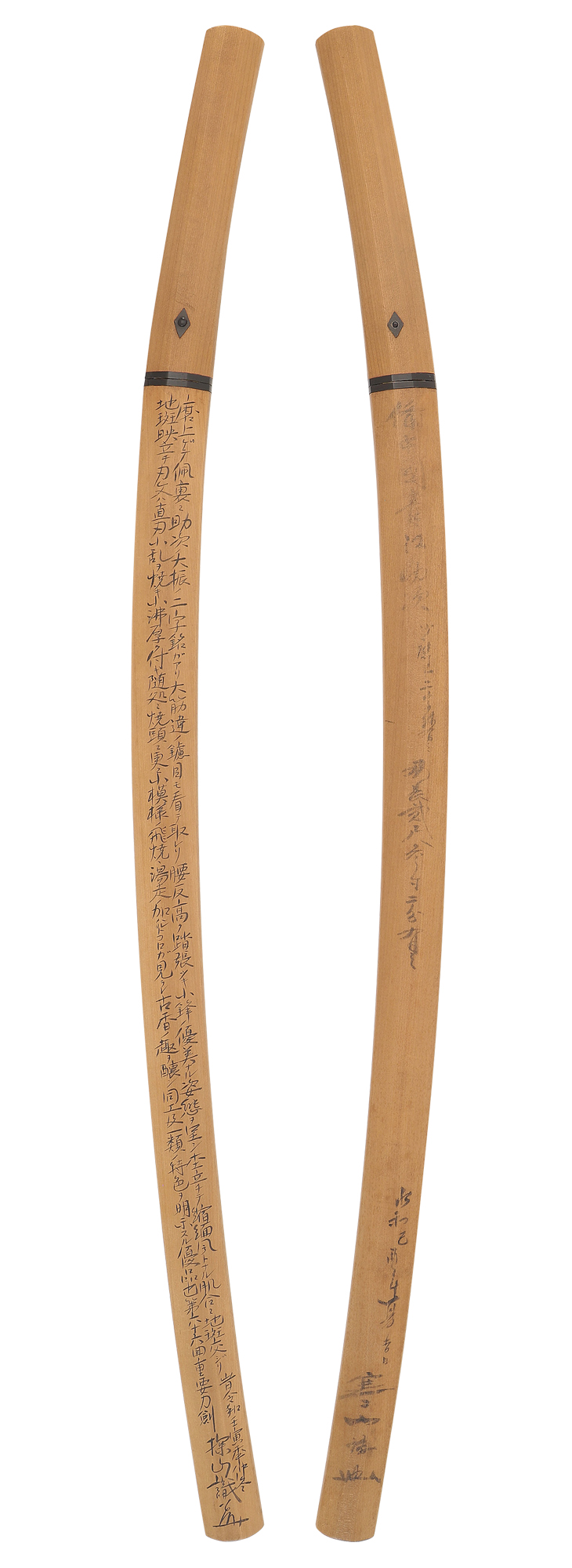

寒山先生及び探山先生鞘書き有り

刃長:70.2(二尺三寸二分弱) 反り:2.1 元幅:2.84

先幅:1.73 元重ね:0.68 先重ね:0.43 穴2

【コメント】

古青江助次の重要刀剣太刀、同工の在銘品は大変稀少、同派の特徴が随所に示された典型作、しっかりとした重量感のある一振りです。

備中国青江派は、平安末期承安(一一七一~七五)頃の安次を祖として始まると伝えており、現岡山県倉敷市付近で作刀、以後室町期に至るまで多くの名工を輩出していますが、大凡鎌倉中期頃までの作を『古青江』と呼びます。

代表工としては、後鳥羽院番鍛冶である貞次、恒次、次家を始めとして、守次、俊次、真次、助次、包次らが挙げられます。

作風は、鍛えに杢目が肌立ち気味となる縮緬肌に、地斑状の映り立つものが多く、焼き刃は、刃沸強く、直刃調に小乱れ、小互の目、小丁子を交えた出来を主体としており、同時代の古備前に近い雰囲気がありますが、幾分地味で渋い味わいを醸す感があります。また鑢目が大筋違いとなる点、茎の刃側を厚く仕立てる点などの特徴があり、銘は太刀であっても佩裏、つまりは刀銘に切るのが大半ですが、中には守次のように常に太刀銘に切る場合もあり、包次などにもまま見られます。

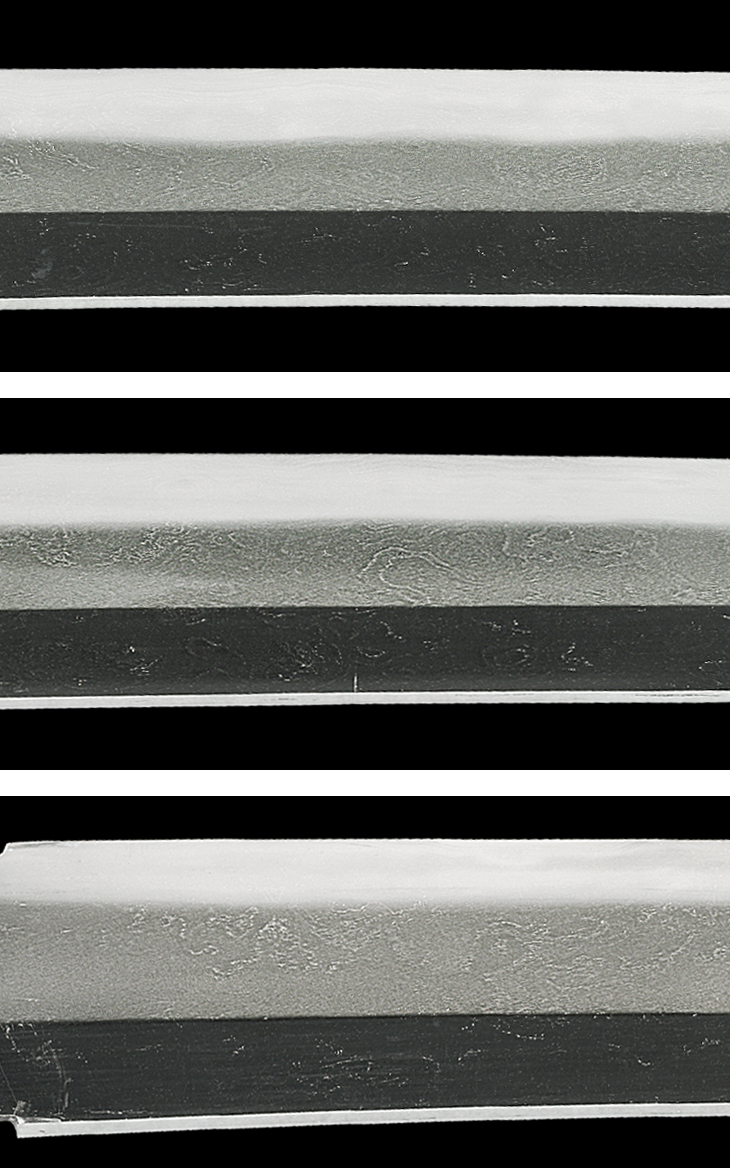

本作は、古青江助次の在銘太刀、令和二年(二〇二〇)、第六十六回の重要刀剣指定品で、寸法二尺三寸二分弱、磨り上げながら腰反り深めで踏ん張りのある姿に、先は小鋒に結ぶなど、気品高い太刀姿を示しており、しっかりとした重量感があります。

古青江助次は、銘鑑等によると、鎌倉前期の承久(一二一九~二二)から後期の弘安(一二七八~八八)頃まで、同銘が数人挙がっていますが、本作は、その銘振り、太刀姿、地刃の雰囲気からして、最も時代が上がる助次、鎌倉前期を下らない作と鑑せられます。

佩表茎尻付近中央に、大振りな二字銘が鮮明に残されています。

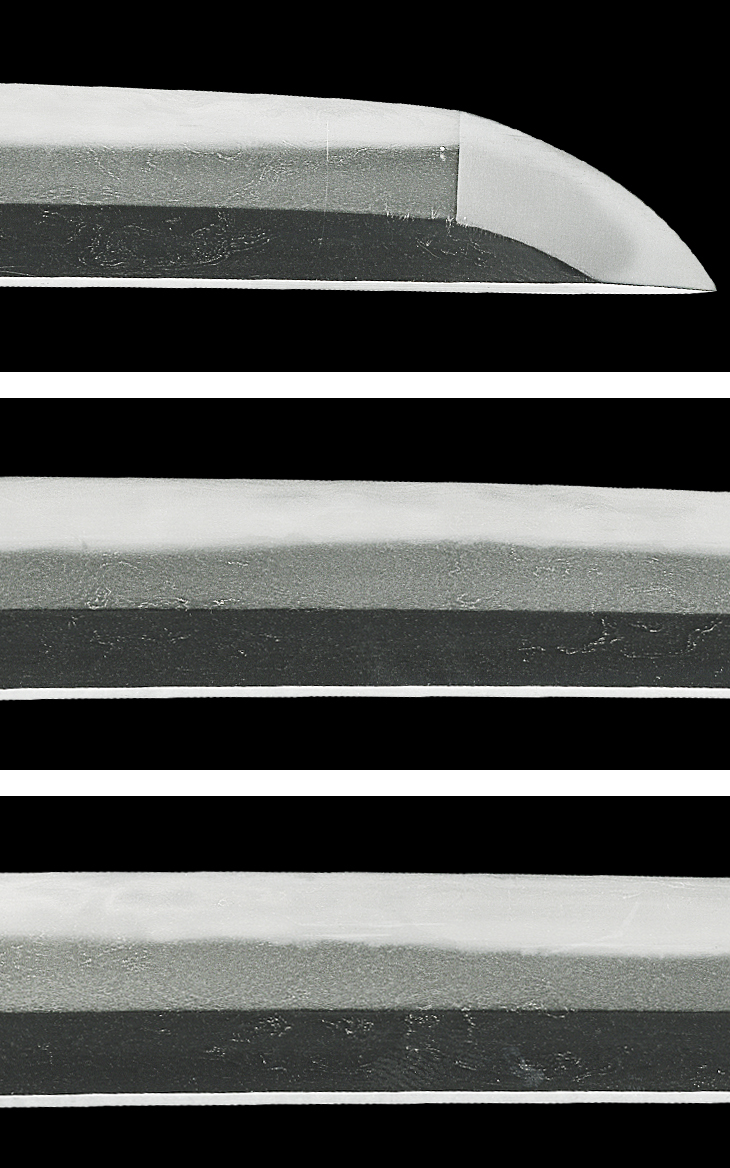

板目に杢目、流れ肌を交えて上品に肌立つ地鉄は、随所に縮緬風の肌合いを示し、断続的な地斑映り立ち、直湾れ調で、刃中小乱れ、小互の目、小丁子風の刃を交えた焼き刃は、刃縁に細かな飛び焼き、湯走り掛かり、刃中金筋、砂流し掛かる出来です。

縮緬肌、地斑状の映りなど地模様の変化に優れた地鉄、刃縁潤み心で細やかで多彩な働きを見せる焼き刃、大筋違いの鑢目、刃側を厚く仕立てた茎等々、随所に古青江らしさが存分に示された典型的な作風です。

探山先生鞘書きにも、『地刃共に古香の趣を醸し、同工及び一類の特色を明示する優品也。』とあります。

寸法十分、鎌倉前期を下らない太刀ながら、地刃健全、金無垢二重ハバキ(五三桐紋透かし入り)付き、特に刃中の働きは、如何にも古調で、更に時代が上がりそうな雰囲気を醸し出しています。

古青江の魅力満載の逸品、これは見逃せません。

お買いものガイド