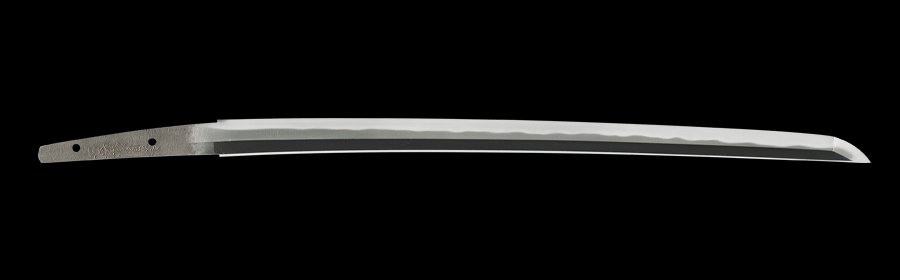

脇差 長曽祢興正

(ながそねおきまさ)

延宝七年八月日(一六七九)

Wakizashi:Nagasone Okimasa

新刀・武蔵 江戸前期 最上大業物

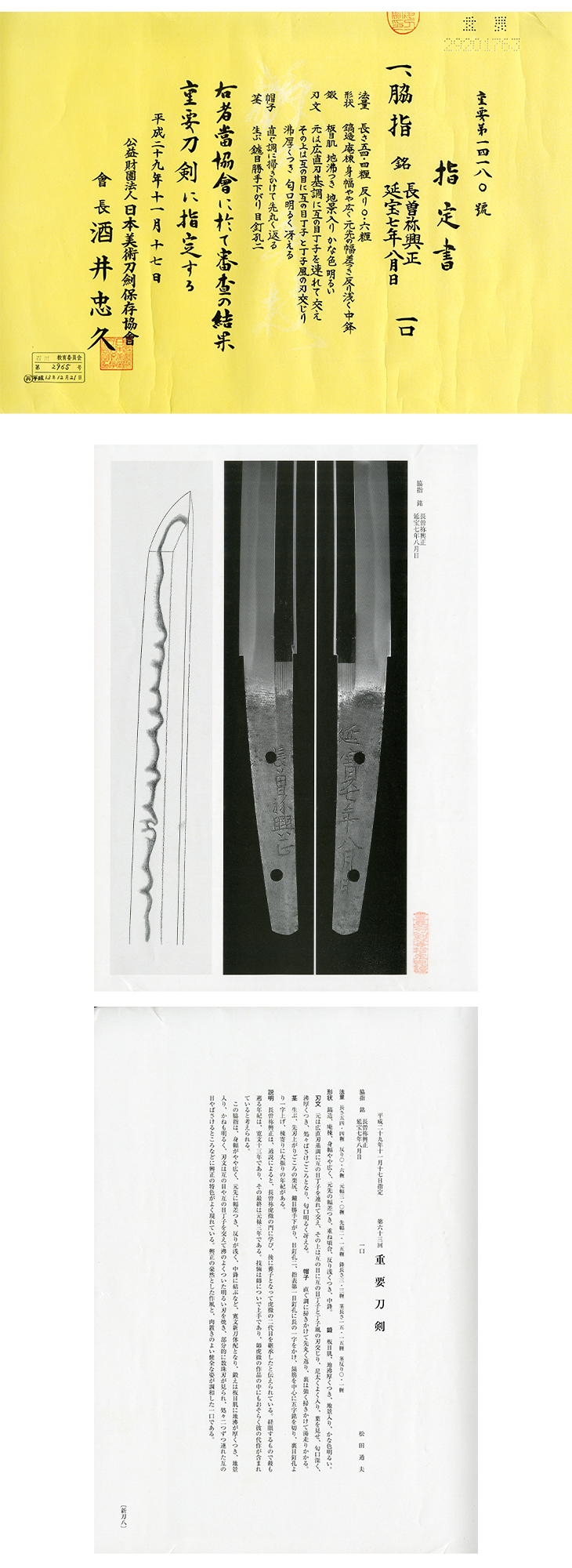

第六十三回重要刀剣指定品

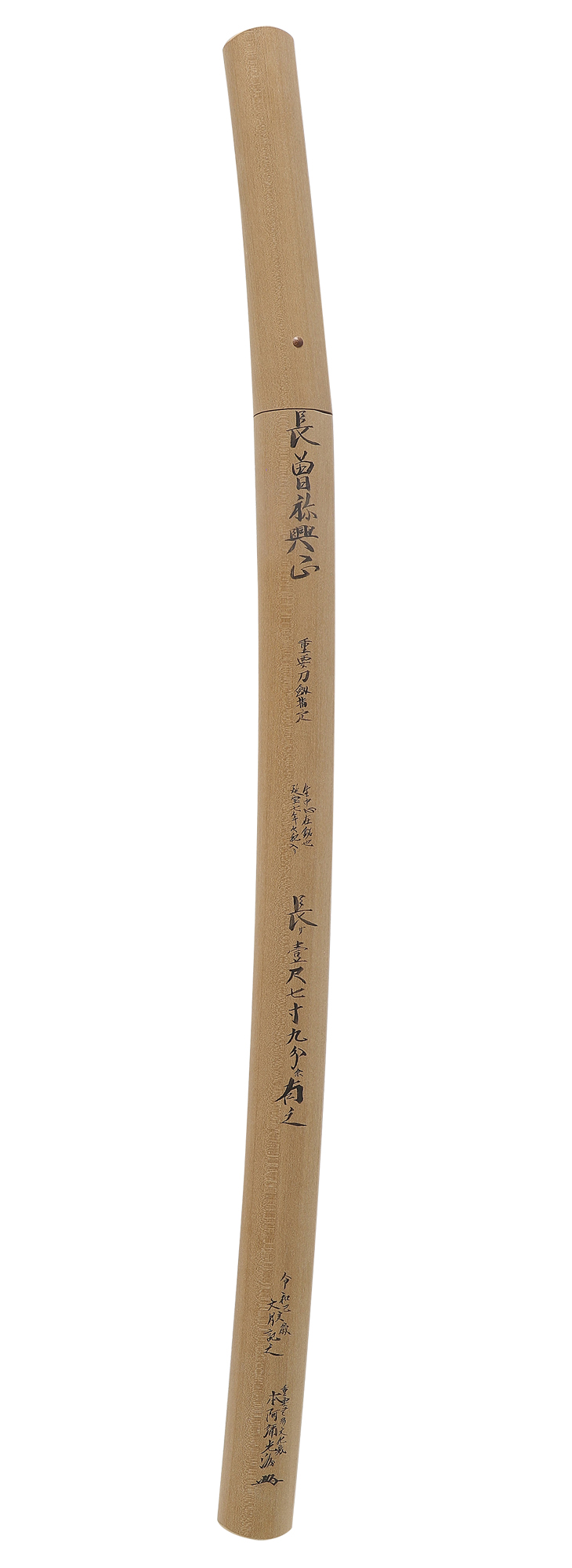

本阿弥光洲(人間国宝)鞘書き有り

刃長:54.4 反り:0.55 元幅:3.12

先幅:2.13 元重ね:0.63 先重ね:0.47 穴2(内1忍)

【コメント】

長曽祢興正の重要刀剣、最上大業物、希少な年紀入り、二代乕徹の本領が遺憾なく発揮された優品、本阿弥光洲(人間国宝)の鞘書き入りです。

興正は、長曽祢一族の生まれで通称を庄兵衛と云い、興里虎徹の一番弟子で後に養子となり、延宝六年に師が没した後に虎徹二代目を襲名したと云います。師存命中はその協力者としても鍛刀していたため、自身作は比較的少ないですが、師伝を良く学び、師同様に『最上大業物』に列せられる名工です。

生没年は不明ですが、活躍期は寛文から元禄頃まで、数少ない年紀作で見ると、寛文十三年が上限、元禄三年が下限となります。

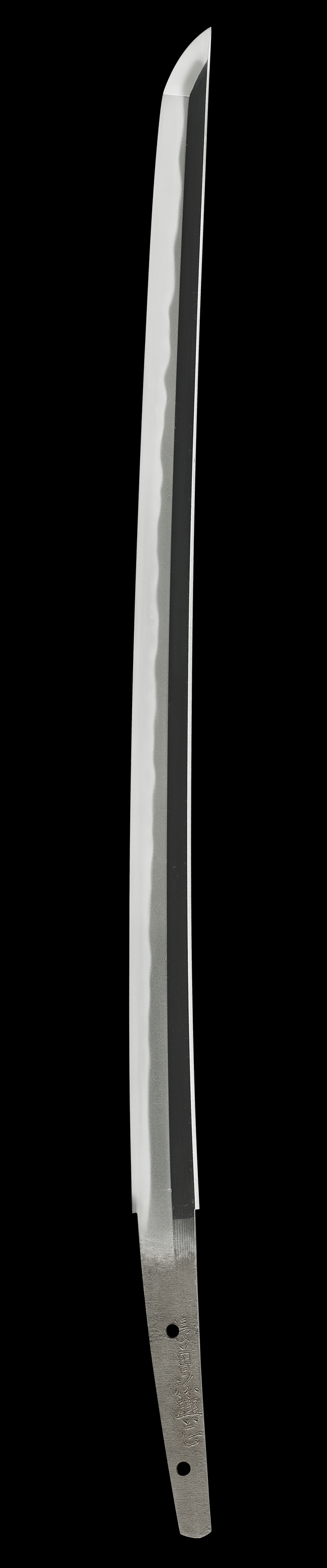

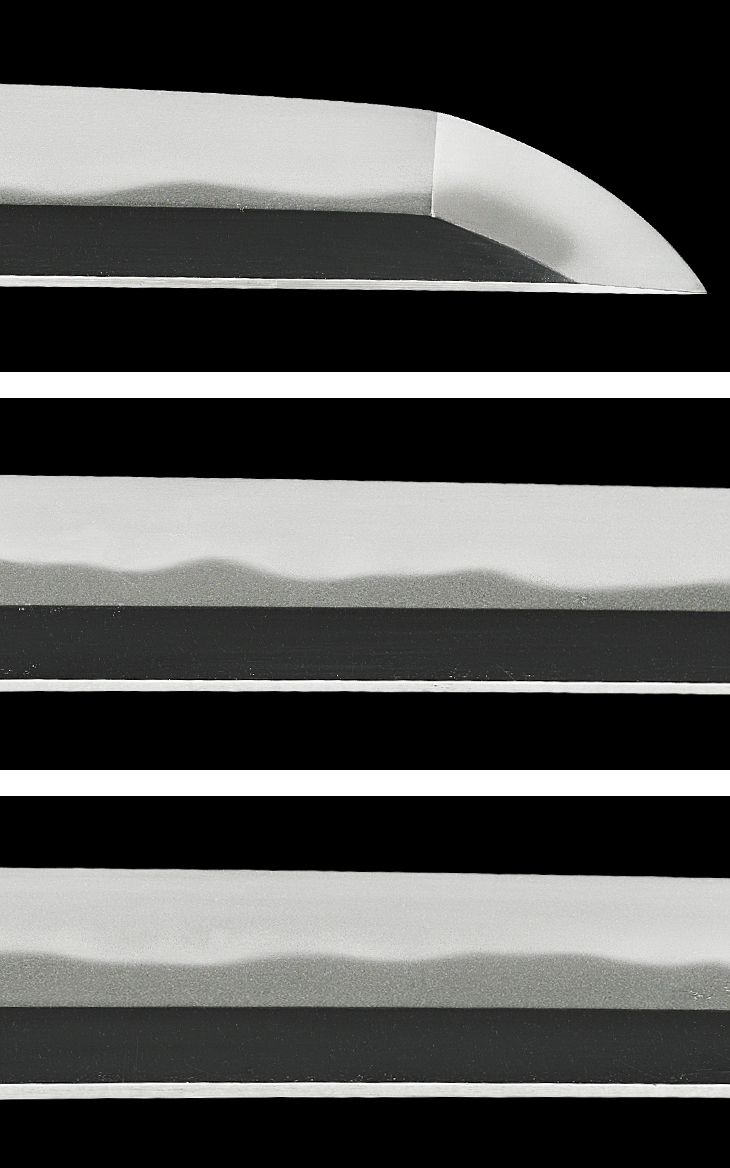

作風は、師に倣った数珠刃、湾れ互の目、大乱れ風、極稀に直刃もあります。

銘振りは、ほとんどが『長曽祢興正』の五字銘で、稀に『長曽祢虎徹興正』銘があり、『虎』の字がいわゆる『ハネ虎』銘となります。興正の銘は、多種多様で年紀作も僅少なため、銘振りによる確実な時代分けは困難ですが、『興』の字などによってある程度可能です。

本作は、平成二十九年(二〇一七)、第六十三回の重要刀剣指定品。

寸法一尺七寸三分弱、反り浅め、身幅しっかりとした勇壮且つ地刃健全な脇差し、茎裏には、大振りな字体で『延宝七年八月日(一六七九)』と刻された大変貴重な優品です。

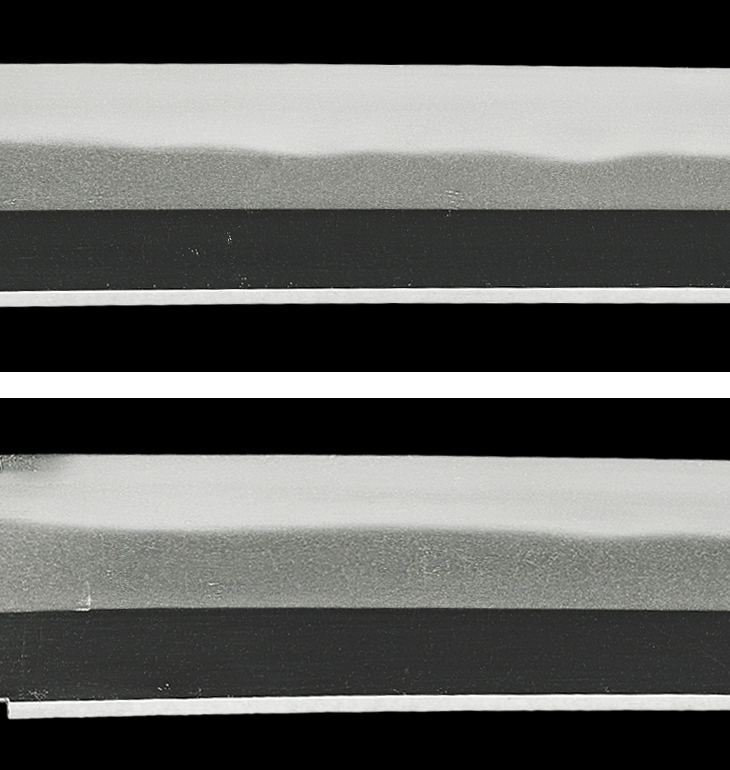

板目肌良く詰み、地色明るく、細かな地景を配した精良な地鉄、互の目乱れ主体で、小互の目、丁子風の刃を交えた刃文は、所々数珠刃風となり、刃縁明るく冴え、刃中互の目足、葉入るなど、地刃共に長曽祢一派の典型的な作風を示しています。刃文を仔細に見ると、二つずつ連れた互の目も見られますが、同工の手癖であり、見所です。

鞘には、令和元年(二〇一九)七月、本阿弥光洲の鞘書きがあります。

光洲は、道弘と言い、昭和十四年(一九三九)生まれ、父本阿弥日洲(人間国宝)に師事し、昭和四十六年(一九七一)無鑑査、平成二十年(二〇〇八)東京都指定無形文化財、平成二十六年(二〇一四)には、重要無形文化財保持者(人間国宝)認定された名研ぎ師です。

図譜には、『この脇差しは、地刃に興正の特色が良く現れており、豪然とした作風と、肉置きの良い健全な姿が調和した一口である。』とあるように、新刀脇差しで重要になる作に欠点など見当たりません。

昭和二十六年三月の古い登録証は、石川県登録(平成十三年再交付)。

最上大業物、二代虎徹こと長曽祢興正の覇気溢れる傑作、かつ貴重な延宝年紀入り、これは見逃せません。

お買いものガイド