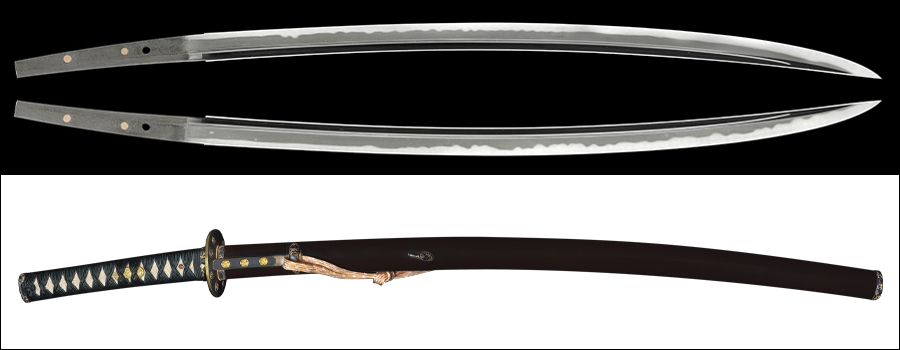

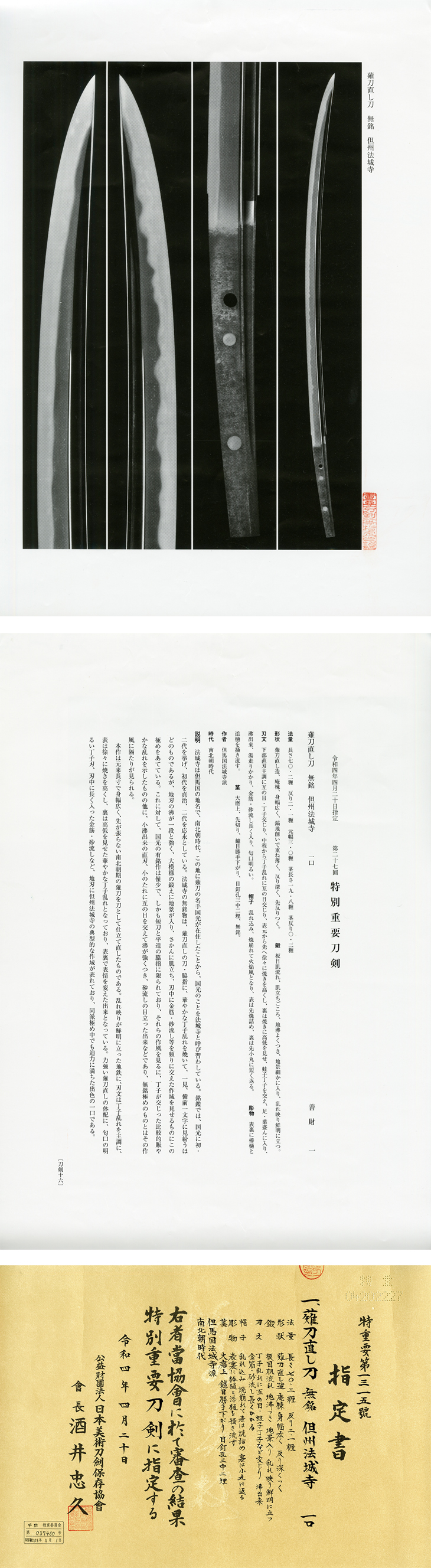

薙刀直し刀 法城寺国光(無銘)

(ほうじょうじくにみつ)

Naginatanaoshi:Hojoji Kunimitsu(Mumei)

古刀・但馬 南北朝中期

大業物 貞宗三哲 拵え付き

第二十七回特別重要刀剣指定品

刃長:70.2(二尺三寸二分弱) 反り:2.1 元幅:3.05 元重ね:0.71 穴3(2埋)

上打ち刀拵え(幕末期 全長97.3 柄長22.5 鞘 赤黒の呂塗鞘 下げ緒、薄茶と桜色の斑 小柄笄、赤銅魚子地据紋象嵌色絵、裏哺金、葵紋図 柄 親鮫に鉄紺柄巻き 目貫、銀地金色絵、葵紋三双図 総金具、縁頭 銘加藤重光 花押、返り角、こじり、瓦金、栗型、鯉口は同作同図、赤銅石目地高彫金色絵、葵に唐草図 鍔 赤銅魚子地据紋象嵌色絵 金覆輪 葵紋散らし図)付き。

【コメント】

法城寺国光(無銘)の特別重要刀剣、薙刀の名手、『貞宗三哲』にもその名を連ねる名工、烈しい丁子乱れ、鮮明な乱れ映り立つ典型作優品、且つ重要文化財級の作と認められた同工最高傑作です。 法城寺とは、但馬国の地名で、南北朝中期、この地に薙刀の名手と云われた国光が在住したことから、古来より国光のことを法城寺と呼びます。

銘鑑等では、初、二代を挙げており、初代を貞治(一三六二~六八)、二代を応永(一三九四~一四二八)としています。

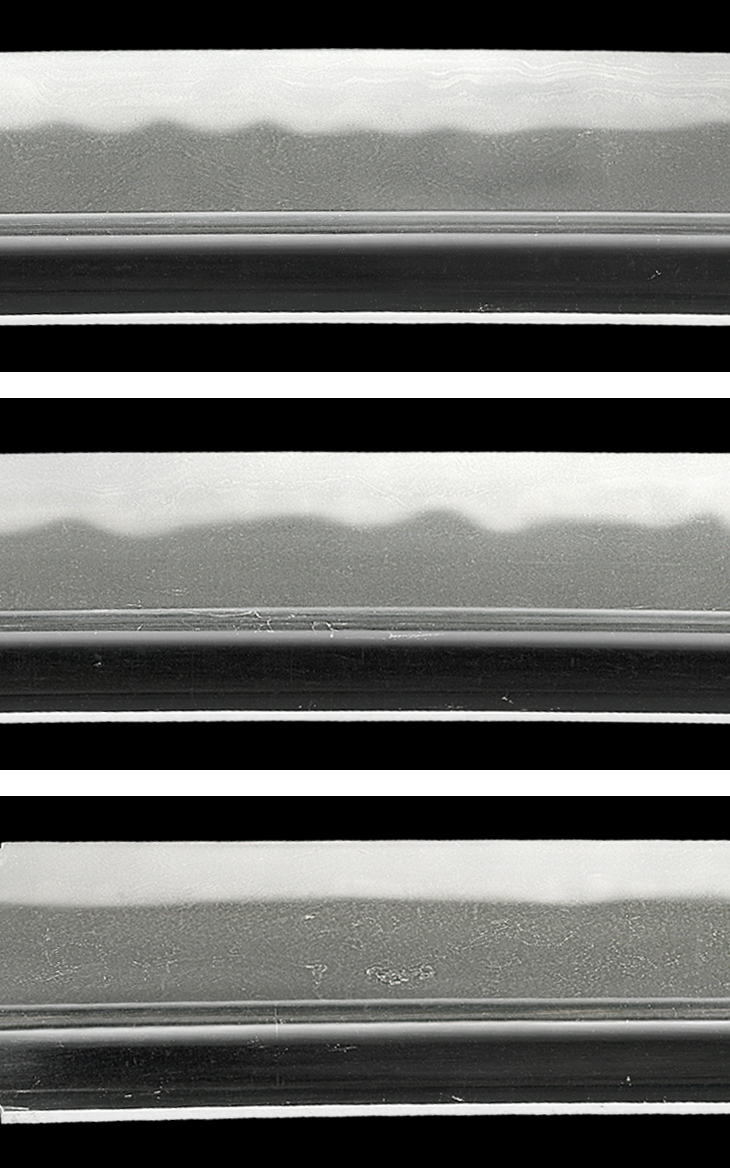

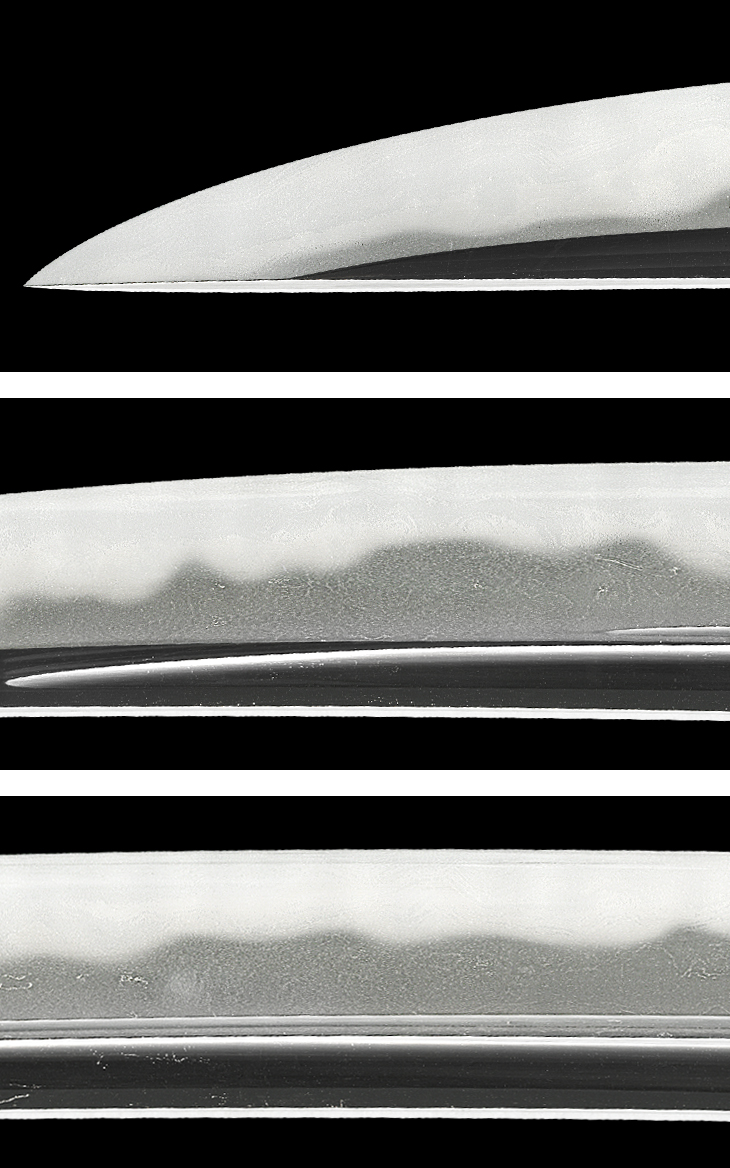

作風は、無銘の薙刀直し刀及び脇差しで、『法城寺』、『但州国光』、『但州法城寺』等の極めが付されたものには、華やかな丁子乱れで、一見すると、盛期の備前福岡一文字に見紛う程のものがありますが、地刃の沸が一段と強く、大模様の鍛えに地景が入り、盛んに肌立ち、刃中に金筋、砂流し等を頻りに交えるのが無銘極めの特徴です。

これに対して、国光在銘現存作は僅少、現在の所、薙刀の在銘品は皆無で、短刀と平脇差しに限られています。これらには、丁子交じりの比較的賑やかな乱れ、小沸出来の直刃、小湾れに互の目交じりで沸付き、刃中砂流しの目立つ出来などがあるものの、無銘極めのものとは、その作風に隔たりがあります。

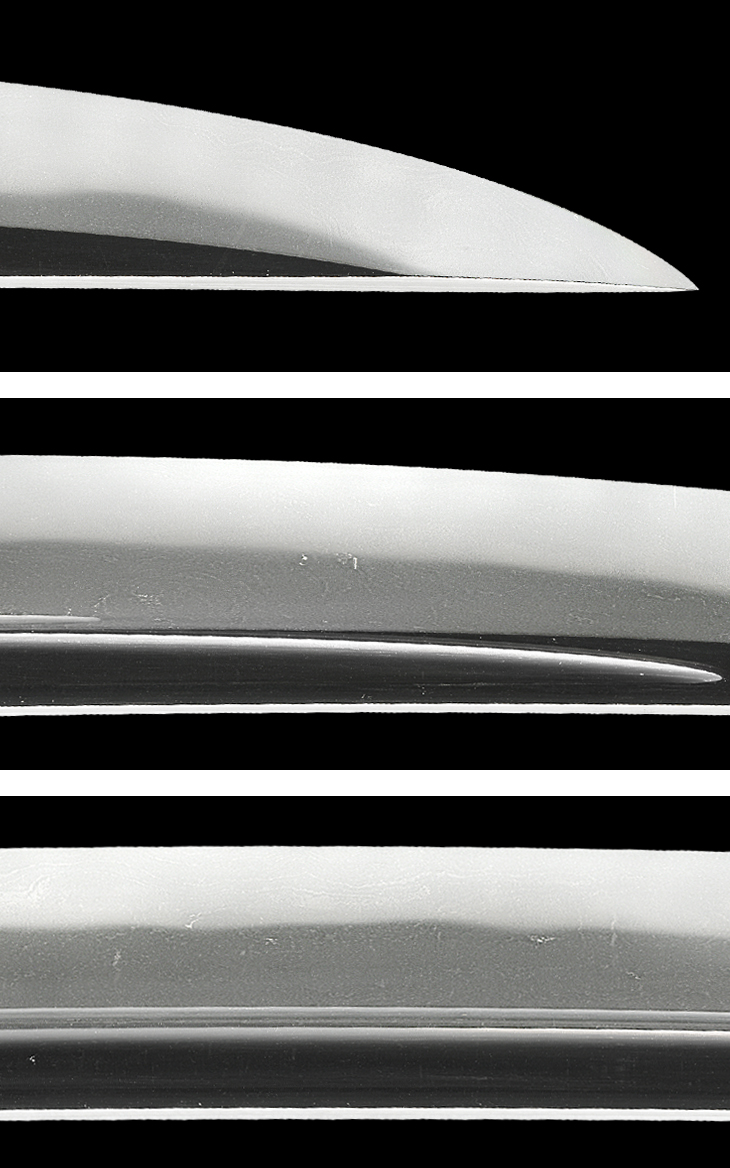

本作は、元来刃長が優に三尺を超える身幅広い南北朝盛期の大薙刀を刀に仕立て直したものです。

大磨り上げ無銘ながら、『但州法城寺』と極められた一振り、昭和五十六年(一九八一)、第二十八回の重要刀剣及び令和四年(二〇二二)、第二十七回の特別重要刀剣に指定された名品中の名品です。

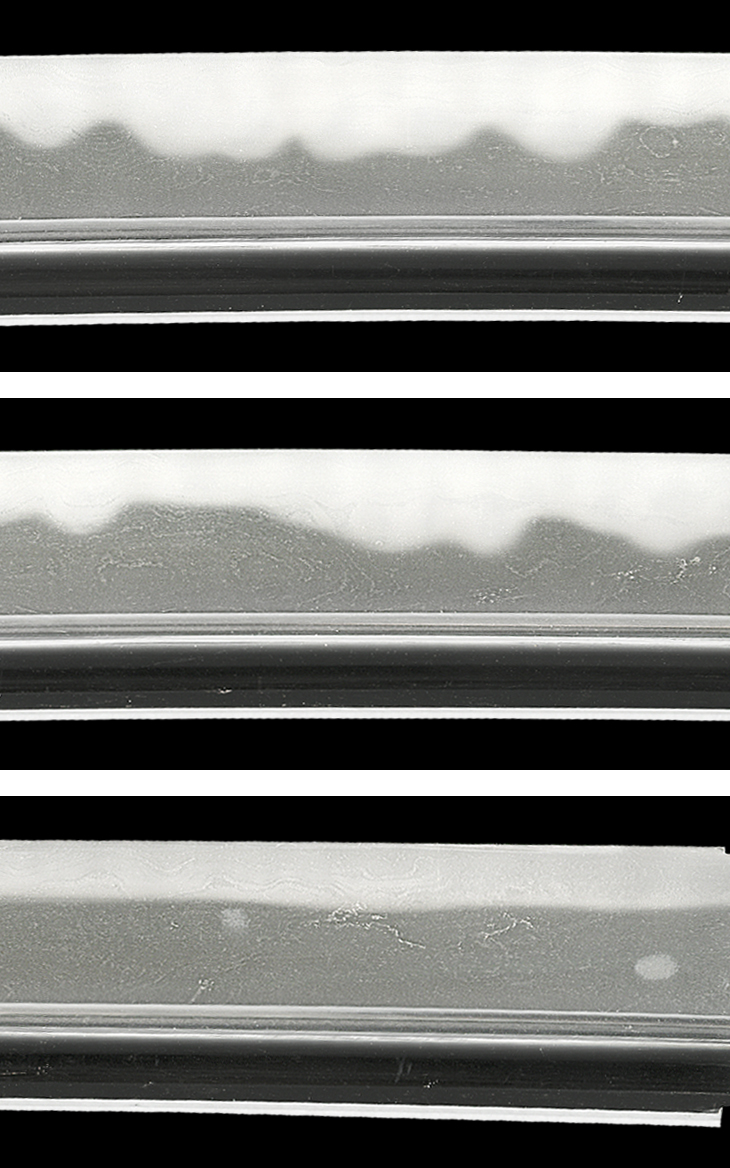

板目に杢目、流れ肌を交え、所々大模様に肌立つ地鉄は、丁子風の乱れ映り立ち、刃文は、下部は直刃調で小互の目、丁子、小乱れ交じり、中程から丁子乱れ主体で互の目交じりとなり、表は徐々に焼き幅広くなり、裏は高低があって蛙子丁子を交え、刃縁良く沸付いて匂い深く明るく冴え、刃中葉、小足繁く入り、金筋、砂流し烈しく掛かる出来です。

特に刃中の沸の煌めきと烈しい変化は凄まじいものがあり、地刃すこぶる健全、大きな欠点は見当たりません。

図譜には、『本作は、力強い薙刀直しの体配に、刃縁の明るい丁子刃、刃中に長く入った金筋、砂流し等、地刃に但州法城寺の典型的な作域が表れており、同派極めの中でも迫力に満ちた出色の一口である。』とあります。

因みに、重要から特別重要に指定されるまで、四十年以上の月日が経過しているのは、その間、大変有名な刀剣コレクター某氏の愛蔵品であったためです。某氏とは、現在も日刀保理事等を務める有名なコレクターです。

法城寺国光と言えば、この造り込み、この出来と言える典型的な作、且つ日刀保の審査基準によると、『特別重要刀剣は、重要刀剣の中で、更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、国認定の重要美術品の上位に相当すると判断されるもの、若しくは国指定の重要文化財に相当する価値があると考えられるもの。』としていることから、本作は重要文化財に相当する極上品であることが分かります。

付属の外装は、在銘縁頭に小柄笄もピシッと付くなど、刀身に相応しい幕末期の一級品です。

無銘極めの特別重要刀剣に欠点なし、もし仮に生ぶ在銘ならば、薙刀としては唯一無二の在銘品であり、重要文化財以上確定でしょう。

兎にも角にも、感動的な法城寺国光の登場です。

お買いものガイド