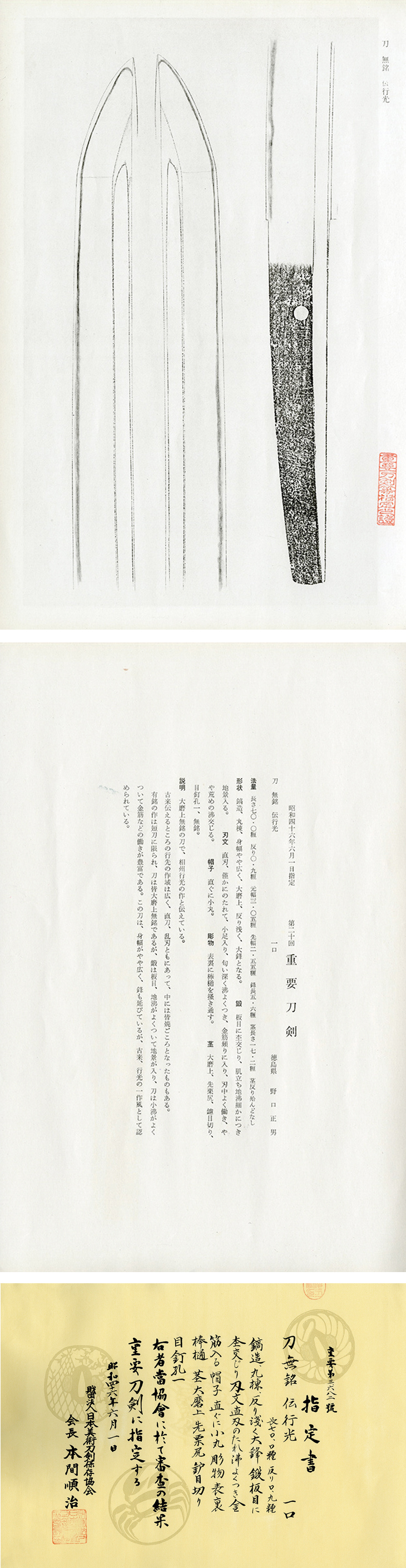

刀 無銘(伝相州行光)

(でんそうしゅうゆきみつ)

Katana:Mumei(Den Soshu Yukimitsu)

古刀・相模 最上作 鎌倉末期

第二十回重要刀剣指定品

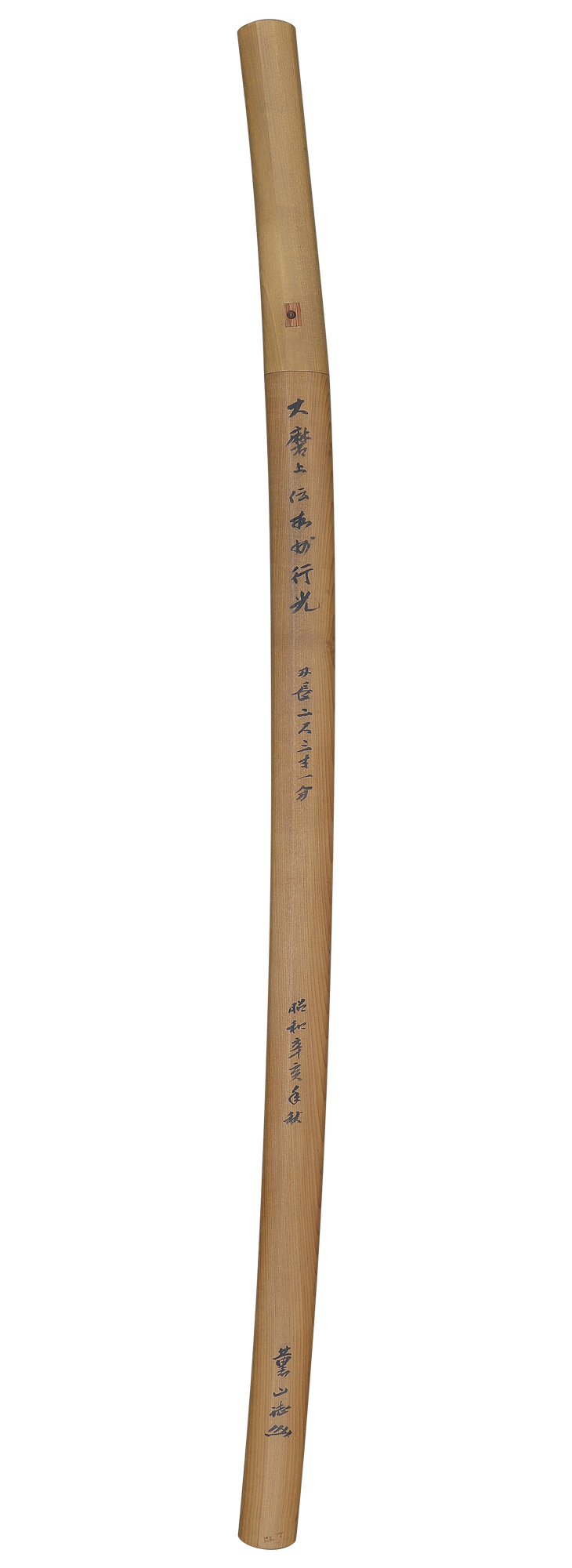

薫山先生鞘書き有り

『鑑刀日々抄』所載品

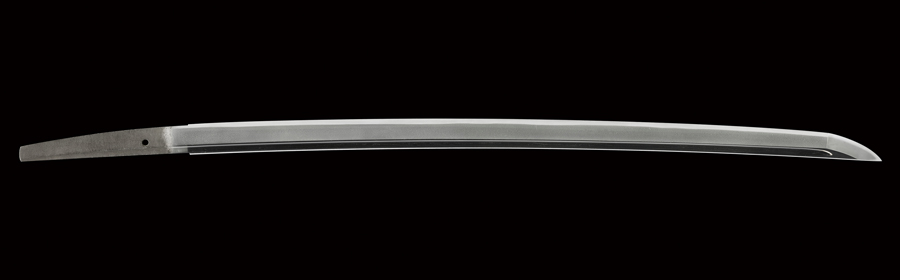

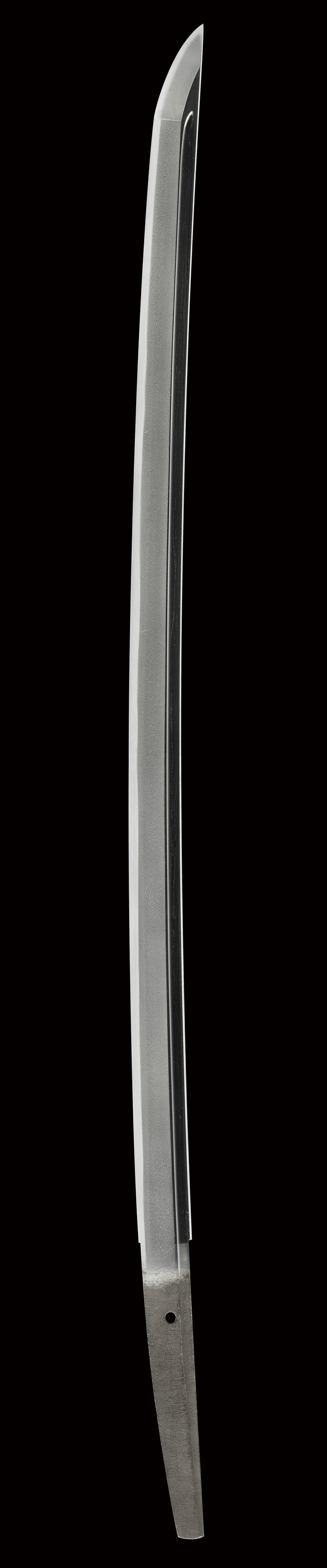

刃長:70.0(二尺三寸一分) 反り:0.9 元幅:3.07

先幅:2.59 元重ね:0.65 先重ね:0.50 穴1

【コメント】

無銘(伝相州行光)の重要刀剣、相州伝最上工ならではの沸の輝きを存分に示した堂々たる一振り、『鑑刀日々抄』所載品です。

相州行光は、藤三郎と称し、新藤五国光の高弟、同門の弟弟子に当たる正宗、則重らと共に、師が創始した相州伝を更に発展させ完成へと導いた立役者です。

鎌倉末期の刀工で、在銘品は短刀に限られ、且つ二字銘のみ、御物一口、国宝一口、重要文化財八口、重要美術品六口を数える名工です。

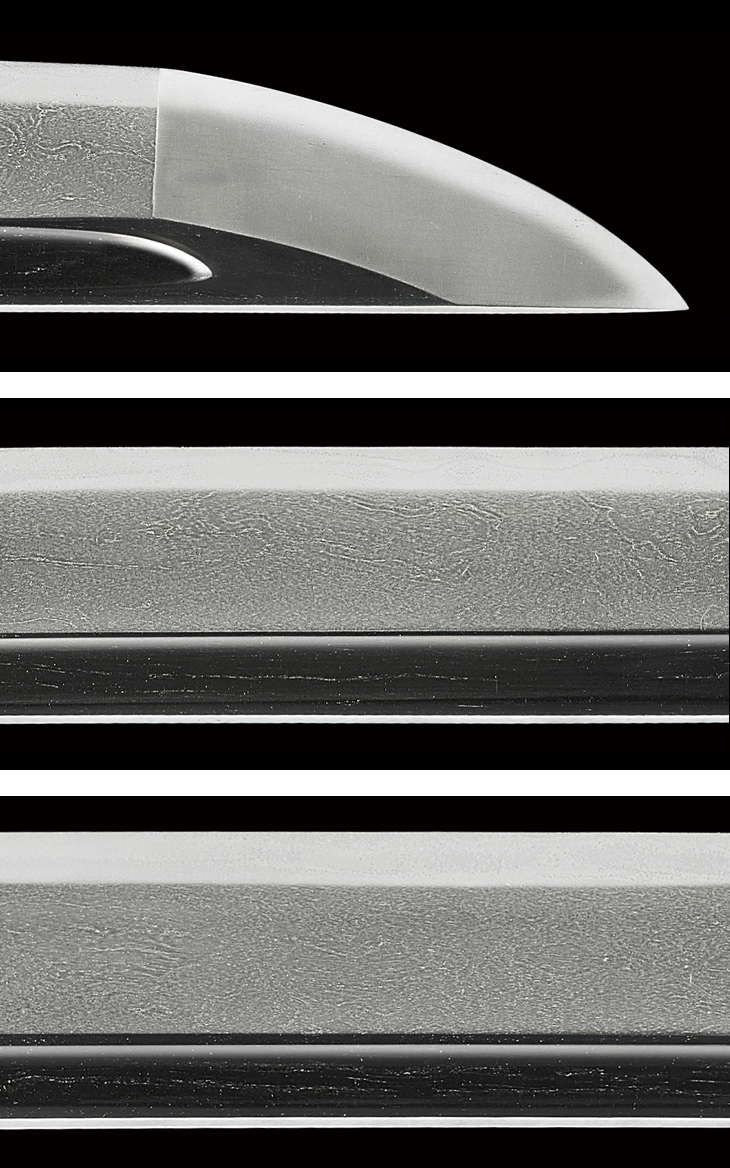

また行光は作域が広いことでも有名で、特に無銘極めの作には、師譲りの直刃に加え、正宗、則重、来国次を思わせる乱れ刃、中には皆焼まであります。何れにしても行光と極められた作に共通することは、地刃が良く沸付き、地景、金筋、湯走りなど煌めくような沸の働きが顕著です。また行光の刀には大概棒樋があり、その大半が掻き流しか掻き通しになっています。

本作は、大磨り上げ無銘ながら、『伝行光』と極められた逸品、昭和四十六年(一九七一)、第二十回の重要刀剣指定品です。

寸法二尺三寸一分、大切っ先で反り浅め、元先身幅の差がほとんどない豪壮な刀姿を示しており、地刃健全で樋が掻き通しになっていますが、刀がズシッと重いく、元々三尺超えの大太刀であったことが分かります。

板目に杢目を交え、所々流れて上品に肌立つ地鉄は、地色明るく、地沸微塵に厚く付き、地景繁く入り、直調で僅かに湾れ交じりの焼き刃は、刃縁沸付いて匂い深く、刃中小足入り、所々荒沸付き、太い金筋が頻りに掛かっています。

一見して分かる鉄質の良さ、鍛錬の良さ、刃中に光の強い荒沸が付いて太い金筋がうねるように掛かる様は、師国光風を良く継承しており、後の華やかで烈しい 相州伝の完成を予感させるものがあります。

昭和四十六年の薫山先生鞘書きと共に、『鑑刀日々抄』所載品、相州鍛冶の萌芽期に於ける見所が良く示された優品、見逃せない相州行光です。

お買いものガイド