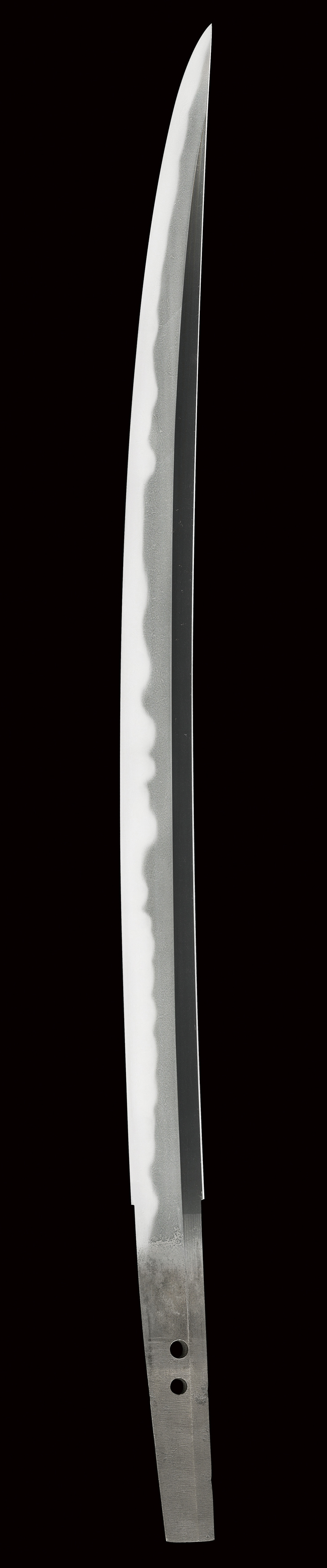

薙刀直し脇差し 福岡一文字(無銘)

(ふくおかいちもんじ)

Wakizashi:Fukuoka Ichimonji(Mumei)

古刀・備前 鎌倉中期 江戸初期 拵え付き

第四十一回重要刀剣指定品 拵え付き

刃長:45.6(一尺五寸強) 反り:0.6 元幅:2.86 元重ね:0.79 穴2

突兵風脇差拵え(幕末~明治頃 全長65 鞘柄共に親鮫に銀地研磨地金具で覆い、雲の図の毛彫あり 鞘鮫の上に銀地眼龍、素銅地金色絵菊紋を散らす 銀地眼龍目釘目貫 鍔 銀研磨地無文)付き。

【コメント】

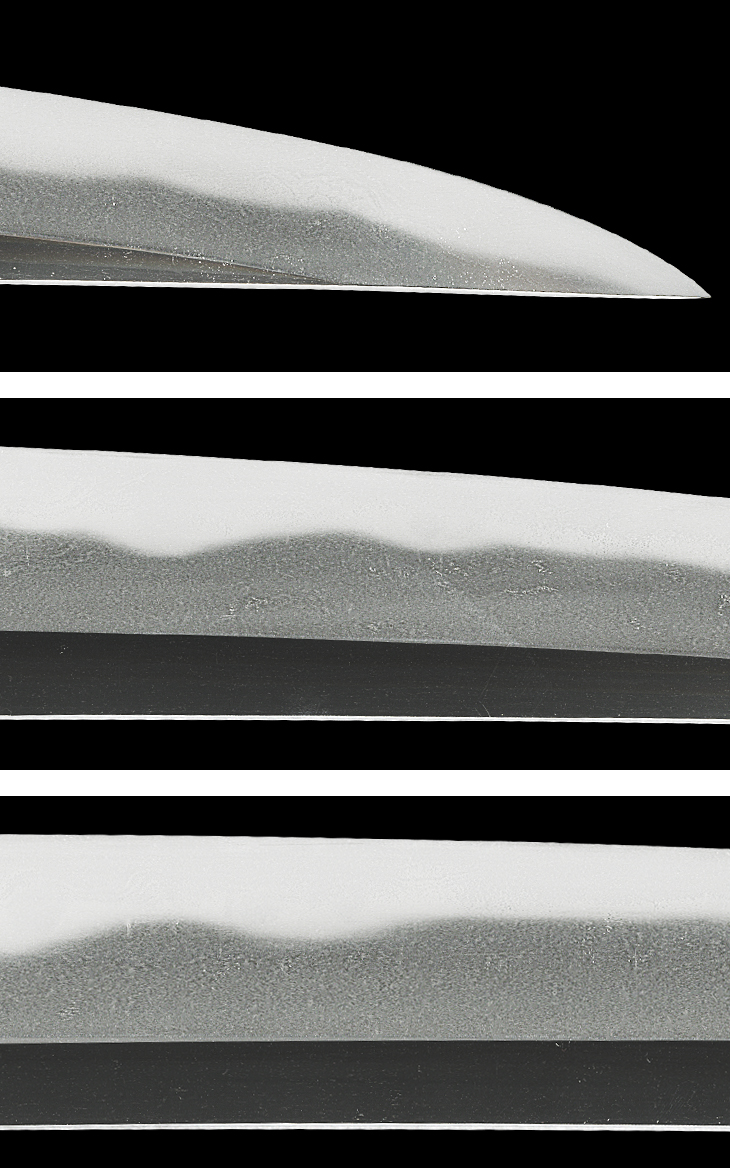

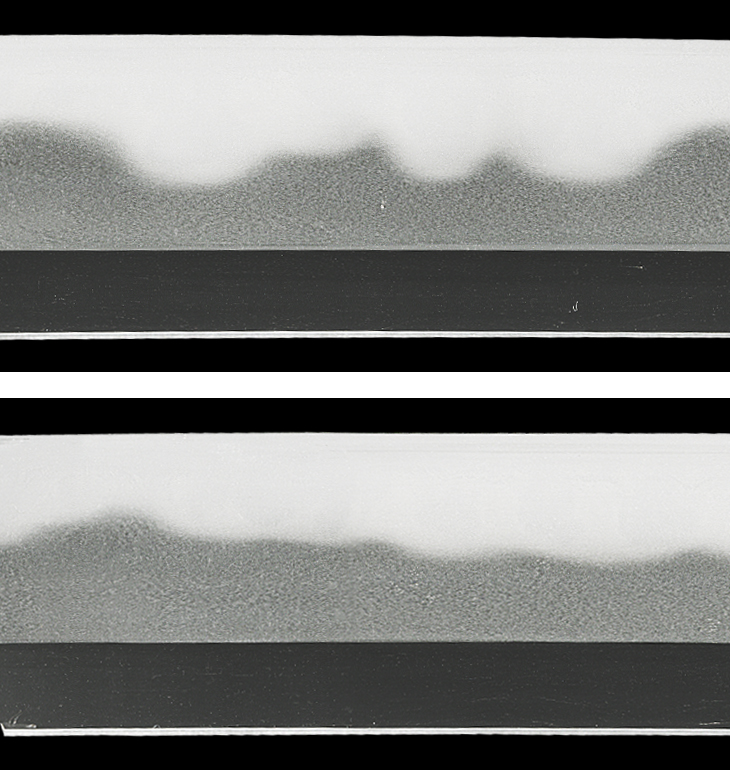

福岡一文字の重要刀剣、鎌倉中期作、同派最盛期に於ける華やかな一文字丁子の典型作です。

一文字派は、鎌倉初期に興り、以後南北朝期に掛けて福岡、吉岡、片山、岩戸の地に栄えて多数の名工を輩出しました。中でも福岡一文字は最も歴史が古く、事実上の祖である則宗を始め、代表工には延房、宗吉、助宗、行国、助成、助延、信房などがいます。福岡でもこれら初期の刀工は、『古一文字』と呼ばれ、それ以前までの古備前派の作風を踏襲し、直調に小丁子を交えた穏やかな作風を基本としました。

鎌倉中期になると、同派は最盛期を迎え、華麗で絢爛たる丁子乱れの作風を展開、この期を以て、後世まで最高芸術と評される『一文字丁子』の完成を見ることとなります。この期の代表工には助真、吉房を筆頭に、吉平、吉用、吉元、助宗などがいます。中でも助真は、後に相州鎌倉へ移住、鎌倉鍛冶の開拓者になったと伝えており、『鎌倉一文字』の呼称があります。

また同派からは後鳥羽院御番鍛冶を七名も輩出されており、当時の一派の実力を窺い知ることが出来ます。

本作は大磨り上げ無銘ながら、『福岡一文字』と極められた薙刀直し、平成七年(一九九五)、第四十一回の重要刀剣に指定された優品です。

鎌倉期の薙刀は、南北朝期の作に比べ、優しい姿になるのが特徴です。

乱れ映り立つ精良な地鉄、丁子乱れを主体に、小互の目、小丁子を交えた刃文は、下半に大房丁子、蛙子丁子を交え、刃縁明るく冴え、刃中繊細な金筋、砂流しが掛かっています。

お買いものガイド