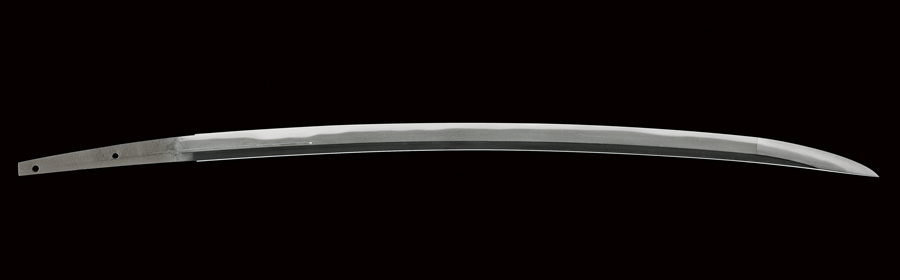

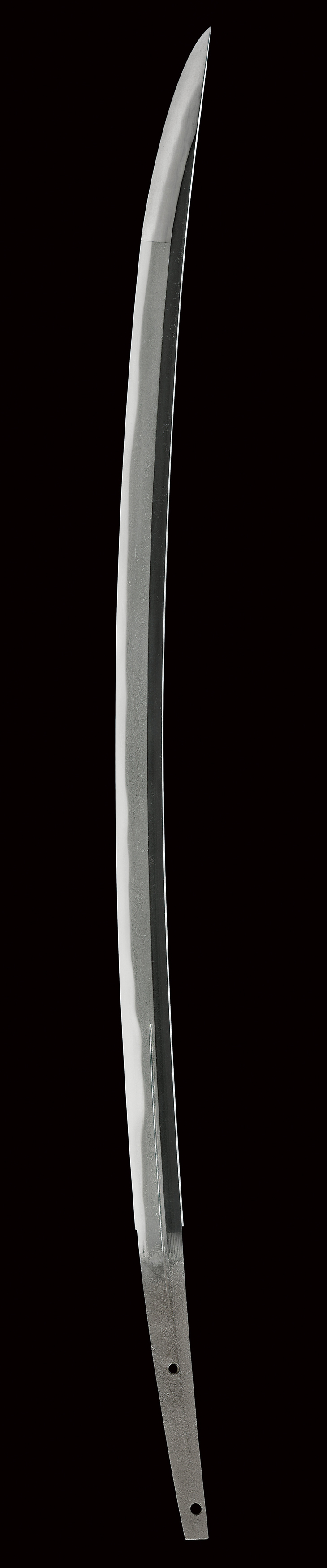

薙刀直し刀 無銘(伝左貞吉)

(でんさのさだよし)

Katana:Mumei(Den Sano Sadayoshi)

古刀・筑前 南北朝中期

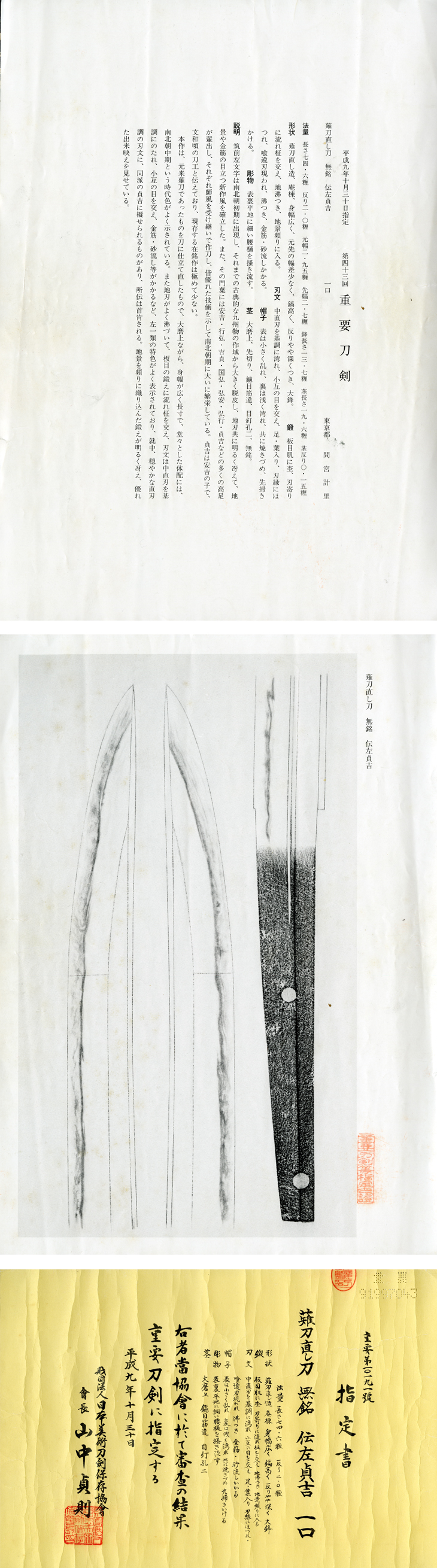

第四十三回重要刀剣指定品

刃長:74.6(二尺四寸六分強) 反り:2.0 元幅:3.10

先幅:2.79 元重ね:0.87 先重ね:0.54 穴2

【コメント】

無銘(伝左貞吉)の重要刀剣、左文字一派の代表工による、南北朝期の豪壮な薙刀直し刀、上総国柴山藩主太田家伝来品とされる由緒正しき一振りです。

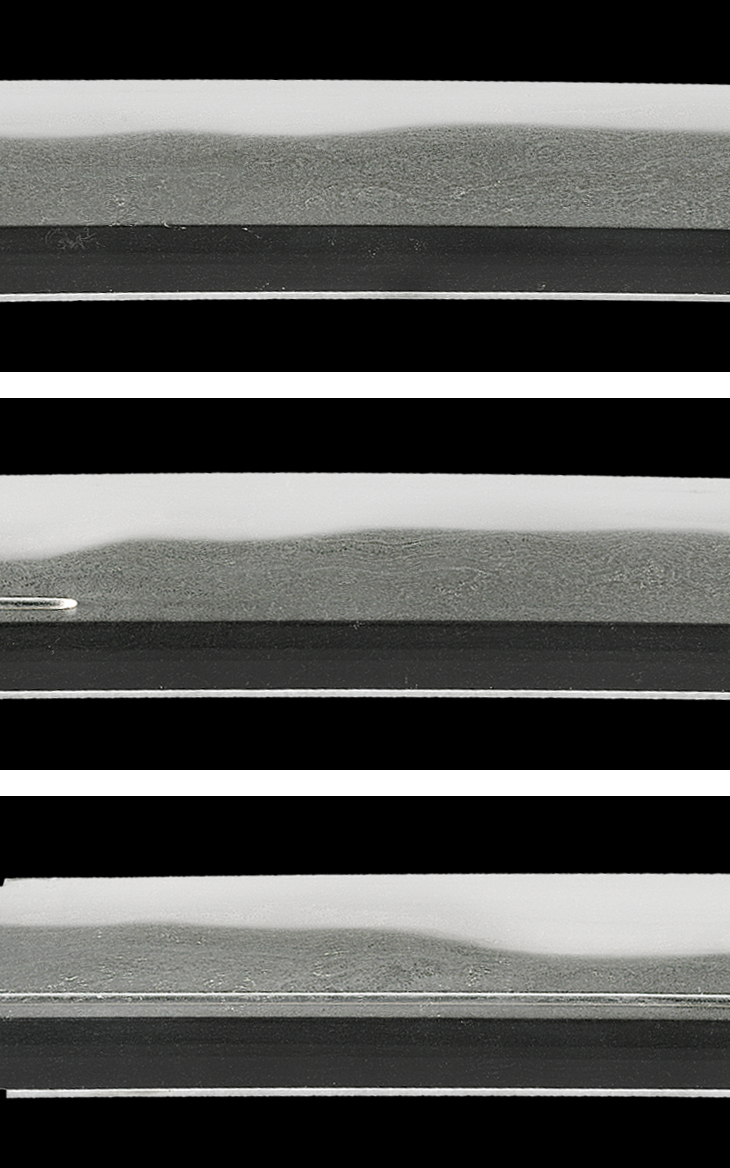

筑前国には南北朝初期、『正宗十哲』の一人である左文字が登場し、それまでの古典的な九州物の作風を打破する相州伝の作風を確立しました。その門弟達も師風を受け継ぎ大いに活躍、一門には、安吉、吉貞、行弘、国弘、弘行、貞吉などがおり、これらを総称して『末左』と呼んでいます。

無銘『末左』の極めに関して、近年の審査では、『末左』のみとはせず、その作風によって出来るだけ差別化をし、個銘まで入れる傾向があります。例えば、地刃に備前気質が見られるものには安吉、最も盛んに乱れたものには国弘、特に互の目が目立つものには弘安、直刃基調で小互の目、小丁子の目立つものには弘行、乱れが小模様になるものには吉貞、穏やかな直刃調のものには貞吉などが挙げられます。

本作は南北朝期の豪壮な大薙刀を磨り上げて刀に仕立て直した一振り、無銘ながら『伝左貞吉』と極められており、平成九年(一九九七)、第四十三回の重要刀剣指定品です。

貞吉は、安吉の子と伝えられる同派の代表工、文和(一三五二~五六)頃の刀工ですが、在銘確実な作は僅少です。

寸法二尺四寸六分強、鋭く延びた大切っ先で鎬すこぶる高く、元先身幅の差が少ない豪壮な姿は何とも迫力があり、地刃健全で手持ちズシンときます。

本作を南北朝期の刀と見た場合、この地刃の出来からして、左一類以外には極め難い程、その特色が随所に現れており、且つ穏やかな直刃調という観点からも、貞吉の鑑定は極めて妥当、寸法、重量感も良いです。

鞘書きによると、『古くは左弘行として伝わっていた旨、柴山藩主太田備中守資美(すけよし)の佩刀であった旨、後に内田家が藩主より拝領した旨』が記されています。

太田資美(一八五四~一九一三)は、江戸最末期、遠江国掛川藩の第七代藩主で、後に幕命により、上総国柴山藩主(後の松尾藩)に任じられました。維新後、明治二年からは、松尾藩知事も務めた人物です。この地域は、後々千葉県の管下となっています。

古い登録証は、昭和二十六年三月の東京登録、太田家に伝来した由緒正しき名刀、左貞吉の代表作です。

分に示されており、寸法も充分、来国俊の在銘品としても価値のある一振りです。

お買いものガイド