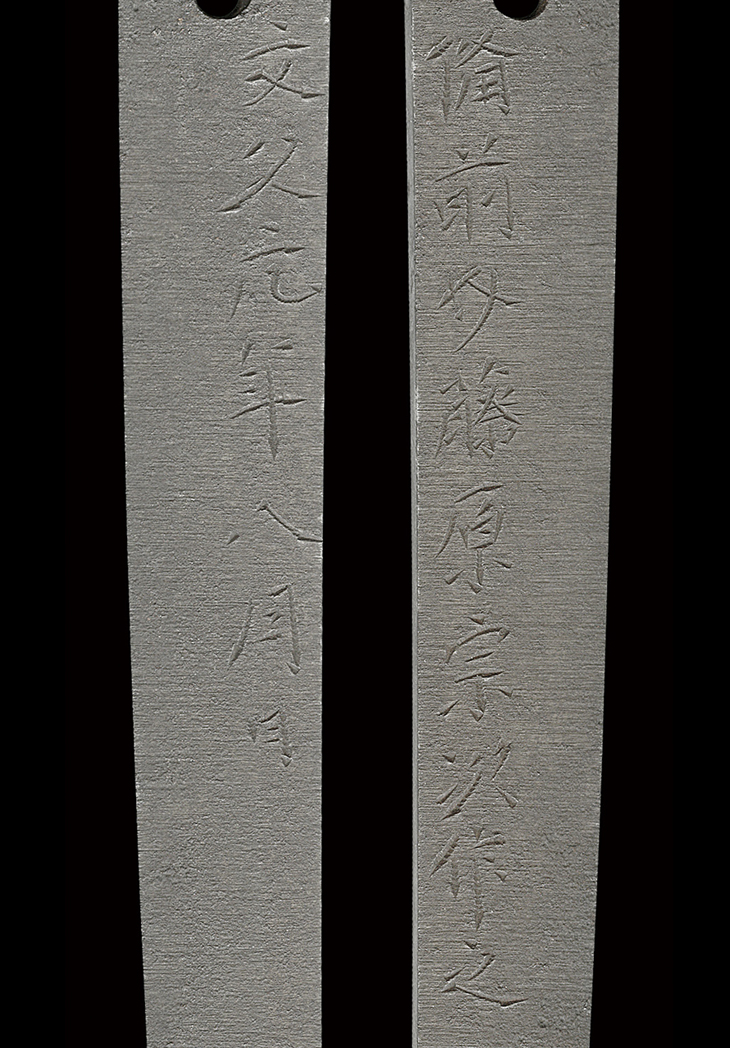

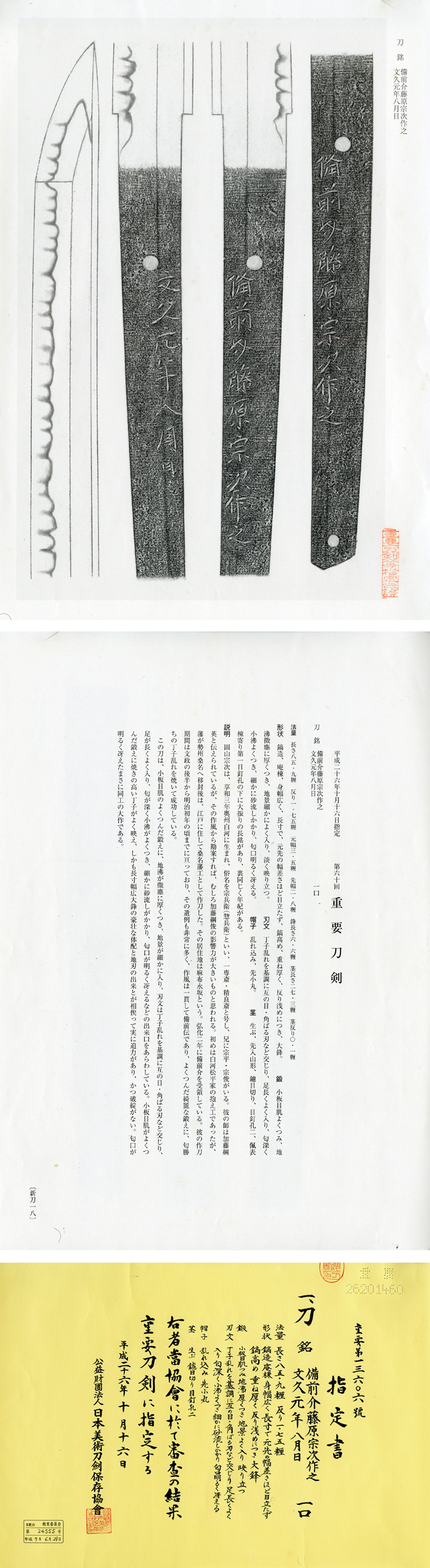

刀 (太刀銘)備前介藤原宗次作之

文久元年八月日(一八六一)

(びぜんのすけふじわらむねつぐこれをつくる)

Katana:Bizennosuke Fujiwara Munetsugu

新々刀・武蔵 江戸最末期

第六十回重要刀剣指定品

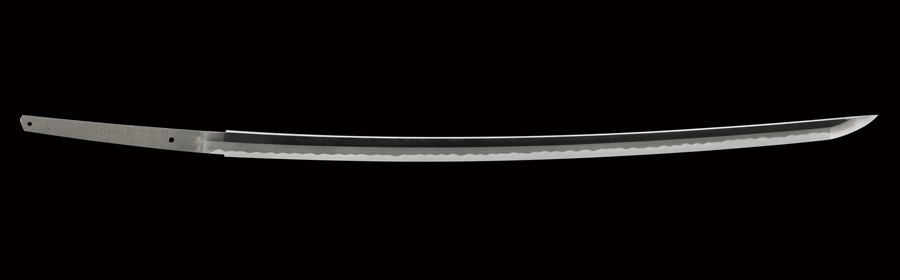

刃長:85.9(二尺八寸三分強) 反り:1.8 元幅:3.51

先幅:2.74 元重ね:0.87 先重ね:0.64 穴2(内1忍)

【コメント】

備前介固山宗次の重要刀剣、特注による入念作長尺刀、明るく柔らかな宗次丁子を焼いた同工円熟期の超大作です。

宗次は享和三年(一八〇三)、奥州白河に生まれ、水心子正秀門であった米澤藩工加藤綱英に鍛刀を学びます。文政十二年(一八二九)まで白河、翌年主家松平家に従って桑名へ移りました。桑名滞在は僅か一年余り、大半は江戸麻布、四谷で鍛刀しました。弘化二年(一八四五)に『備前介』受領、没年は不明ですが、作品は文政後半から明治四年頃まで残っています。

大業物鍛冶としても名高く、試し斬りの名人、七代山田浅右衛門吉利らに指導を受け、斬れる刀を探求しており、截断切り付け銘の入った作もまま見受けられます。新々刀期に於いて最も成功した鍛冶の一人であるため、大名や当時の著名人の注文打ちも多く見られます。

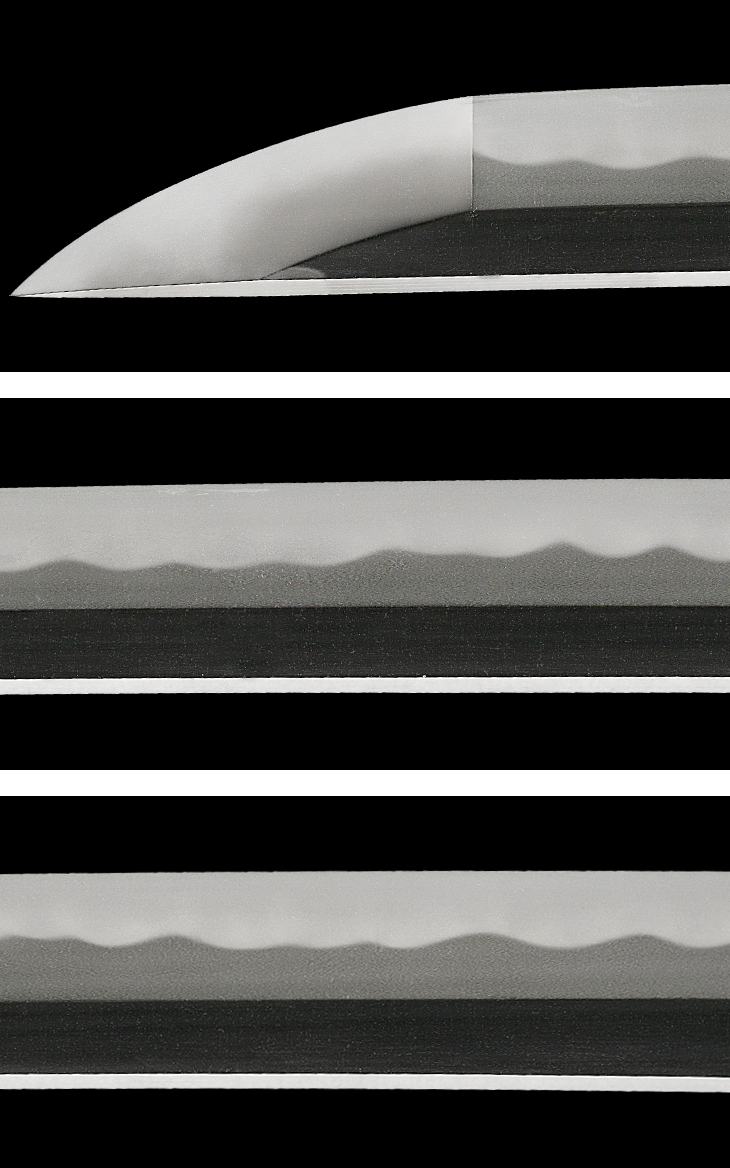

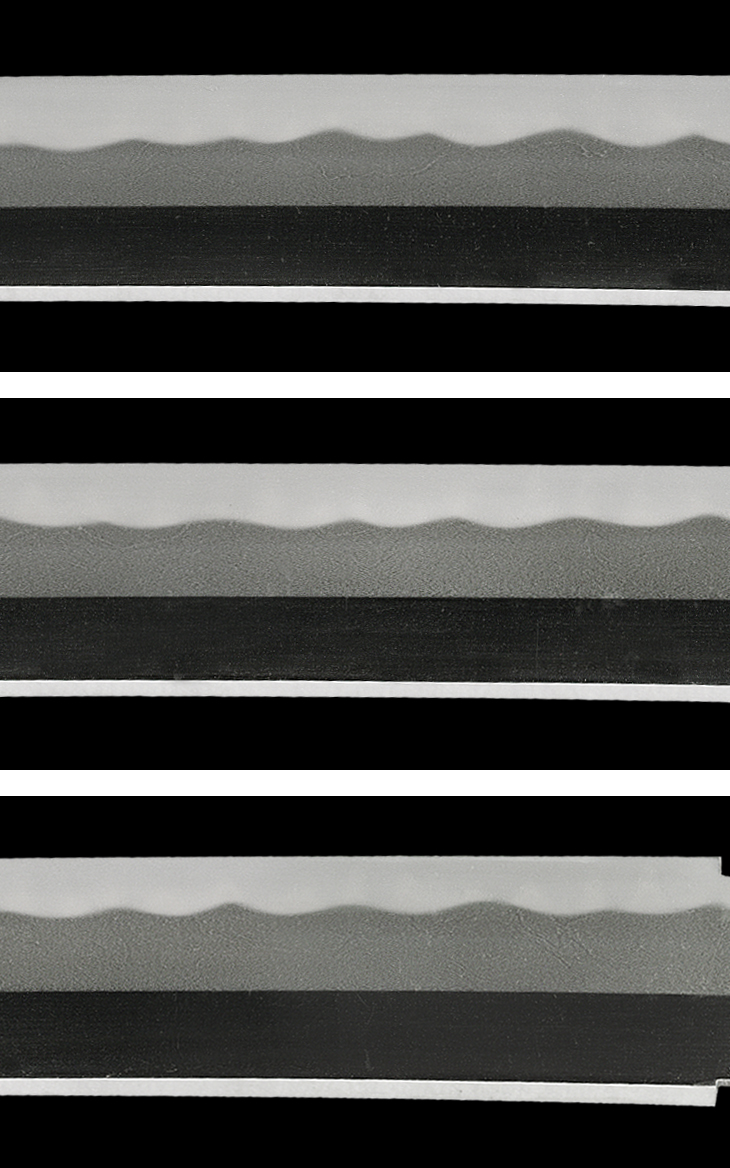

作風は自ら求めて『備前介』を受領していることからも分かるように、一貫して備前伝、良く詰んだ精良な鍛えに、匂い深く明るい互の目交じりの丁子乱れを焼き、その美しさから、世上、『宗次丁字』と呼称されます。

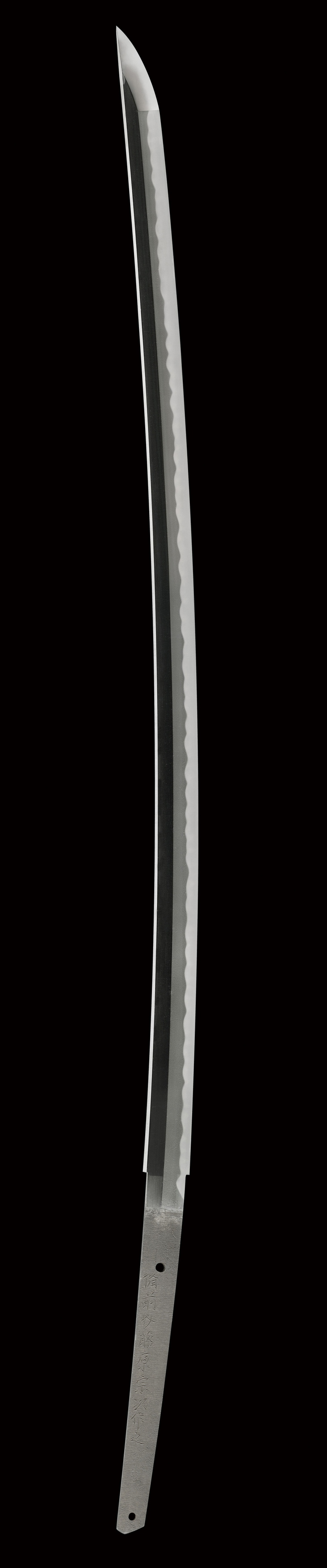

本作は平成二十六年(二〇一四)、第六十回の重要刀剣指定品、同工五十九歳の頃の作、寸法二尺八寸三分強、大切っ先鋭角となり、身幅重ねもガシッとして、地刃は無類の健全さを誇っています。

地沸微塵に厚く付いて細かな地景入る精良な地鉄、互の目乱れ主体の焼き刃は、丁子風の刃、角張った刃を交えて焼きの間隔詰まり、刃縁明るく締まり、刃中太く長い互の目足頻りに入るなど、地刃共に明るく冴え渡っています。

これは当時最高級と称された、石見国産の『出羽(いずわ)鋼』に因るものと考えられます。宗次はこの出羽鋼を以て鍛刀することでも有名で、その旨を茎に刻む場合も稀にあります。石州出羽の地は、現在の島根県邑智郡邑南町(おおちぐんおおなんちょう)出羽付近に当たり、鎌倉期より大変良質な鉄が取れたと云います。

これまで本誌では、同工の作を五十余振り掲載してきましたが、最も長く、最も重い固山です。太刀銘も稀少、研ぎも良く、特にスカッとした帽子の出し方は見事です。

研ぎ減りを微塵も感じない健全な姿、それが新々刀重要の醍醐味であり、これだけの寸法、重量がありながら、地刃に破綻が見られないことは、同工の高い技量を存分に示しています。何処に出しても恥ずかしくない固山、自信を持って強くお薦め致します。

お買いものガイド