脇差し 志津兼氏(生ぶ無銘)

(しづかねうじ)

Wakizashi:Shizu Kaneuji(Mumei)

古刀・美濃 南北朝期 最上作

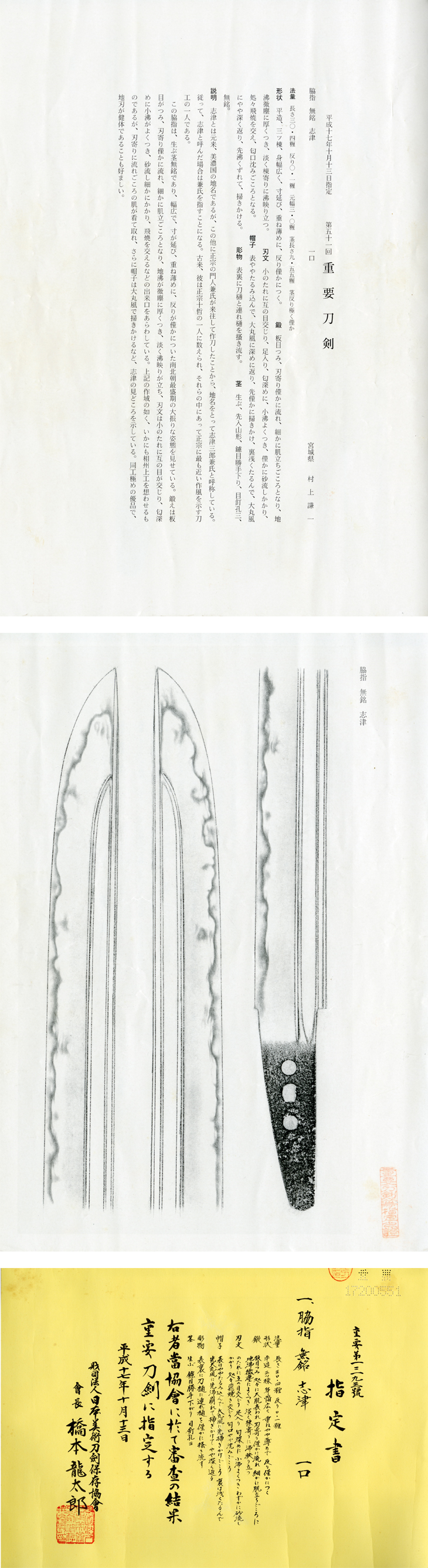

第五十一回重要刀剣指定品

探山先生鞘書き有り

『刀剣日本第二集』所載品

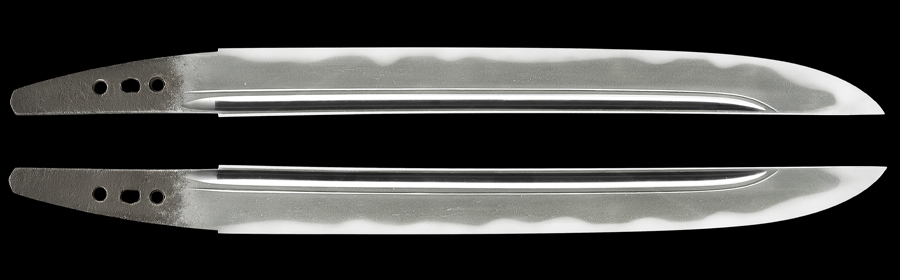

刃長:30.4(一尺強) 反り:0.1 元幅:3.10 元重ね:0.48 穴3

【コメント】

志津兼氏(生ぶ無銘)の重要刀剣、『正宗十哲』、美濃鍛冶の最高峰、同工出色の出来映えを示した南北朝盛期の豪壮な平脇差しです。

兼氏は、大和国手掻派出身で、初め『包氏』と銘じ、鎌倉末期、相州正宗門人となり相州伝を会得、南北朝初期頃に、美濃国志津(現岐阜県海津市南濃町志津)の地に移住し、『兼氏』と改め、志津三郎と称しました。この地で大和伝に相州伝を加味した新しい流派、『美濃伝』の基礎を築きました。

兼氏は言わずと知れた『正宗十哲』の一人ですが、その中でも特に師風を良く表す名工として誉れ高く、実際志津極めの無銘作の中には、おおよそ正宗と鑑せられる作も幾つか見られます。正宗との相違点は、鍛えに板目が流れるなどの柾心がある点、互の目が連れる刃、尖り風の刃が交じる点、帽子に丸みがあって、先が大丸風で返りが短く、時には先が焼き詰め風となる点などが挙げられます。

御物一口、重要文化財四口、重要美術品三口を数えますが、在銘確実な作は僅か数振りで、御物である『浮田志津』、重要文化財『稲葉志津』は、生ぶ無銘の短刀、重要文化財で徳川家康の指し料であった『分部志津』も、大磨り上げ無銘であるように、志津と言えば、大半が無銘極めとなります。

本作は、平成十七年(二〇〇五)、第五十一回重要刀剣指定品で、『志津』と極められた生ぶ茎無銘の平脇差し、『志津』とは、前述のように元来は地名ですが、無銘極めに於いては、兼氏を指します。

寸法一尺強、三ッ棟、僅かに反りが付き、身幅広く、重ねやや薄めの造り込みは、南北朝期の力感溢れるスタイルを示しています。

板目総体的に詰み、刃寄り流れ心に上品に肌立つ地鉄は、地沸厚く付き、棟寄りに淡く沸映り立ち、湾れに互の目を交えた刃文は、刃縁小沸付いて匂い深くやや沈み勝ちとなり、刃中小足、葉入り、柔らかな砂流し掛かり、地に所々湯走り風の飛び焼きを交え、帽子も湾れ込んで大丸風となり、先掃き掛け返っています。

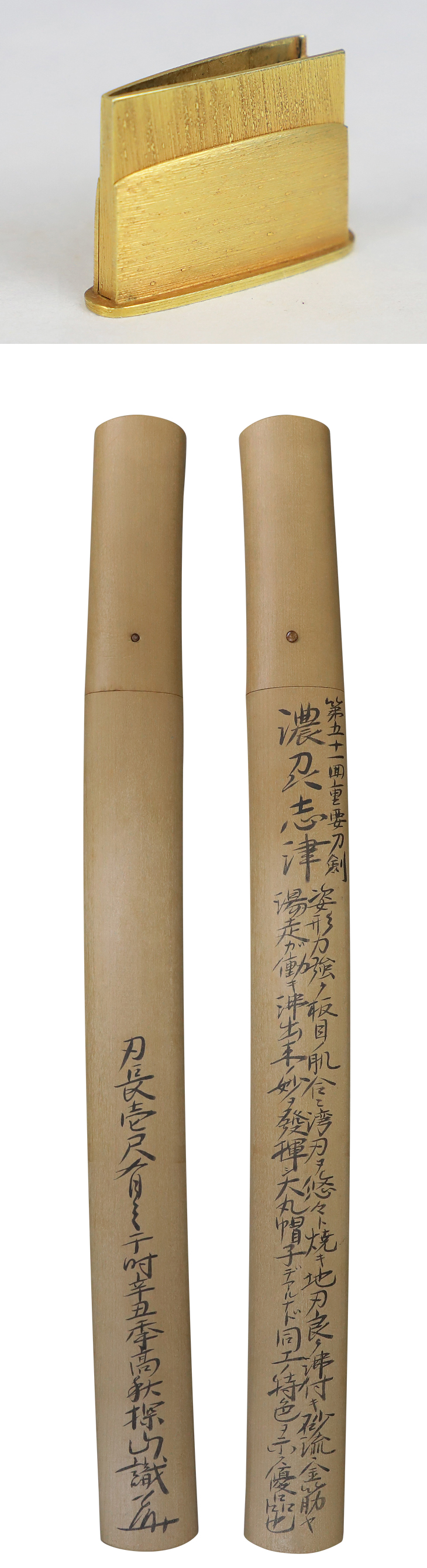

図譜、探山先生鞘書き共に、『この脇差しは、南北朝盛期の大振りな姿で、出来は如何にも相州上工を思わせるが、刃寄りに流れ肌、帽子が大丸風で掃き掛けるなど、志津兼氏の見所が良く示されている。同工極めの優品で、地刃健体で好ましい。』などの記載があり、付属のハバキは、金無垢二重の台付き、重厚感タップリでズシンきます。

師に比肩するような美しく煌めく刃沸、幅広の堂々たる造り込み、これが美濃相州伝の最高峰、志津三郎兼氏の典型作優品です。

お買いものガイド