脇差し 氏貞(出雲守)

(うじさだ)(いずものかみ)

Wakizashi:Ujisada(Izumonokami)

古刀・尾張 安土桃山期

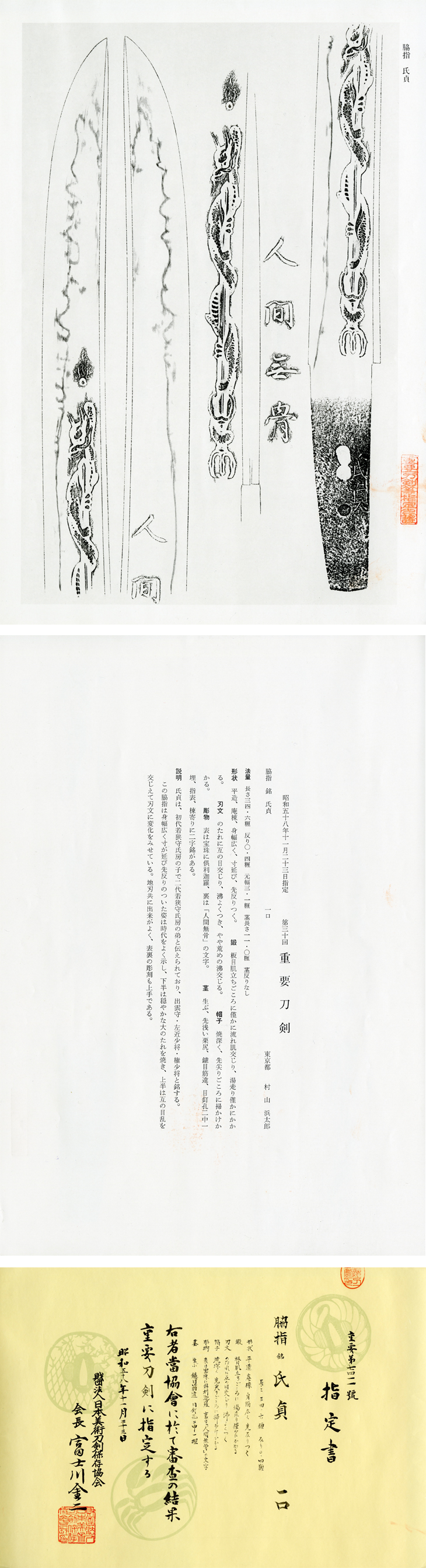

第三十回重要刀剣指定品

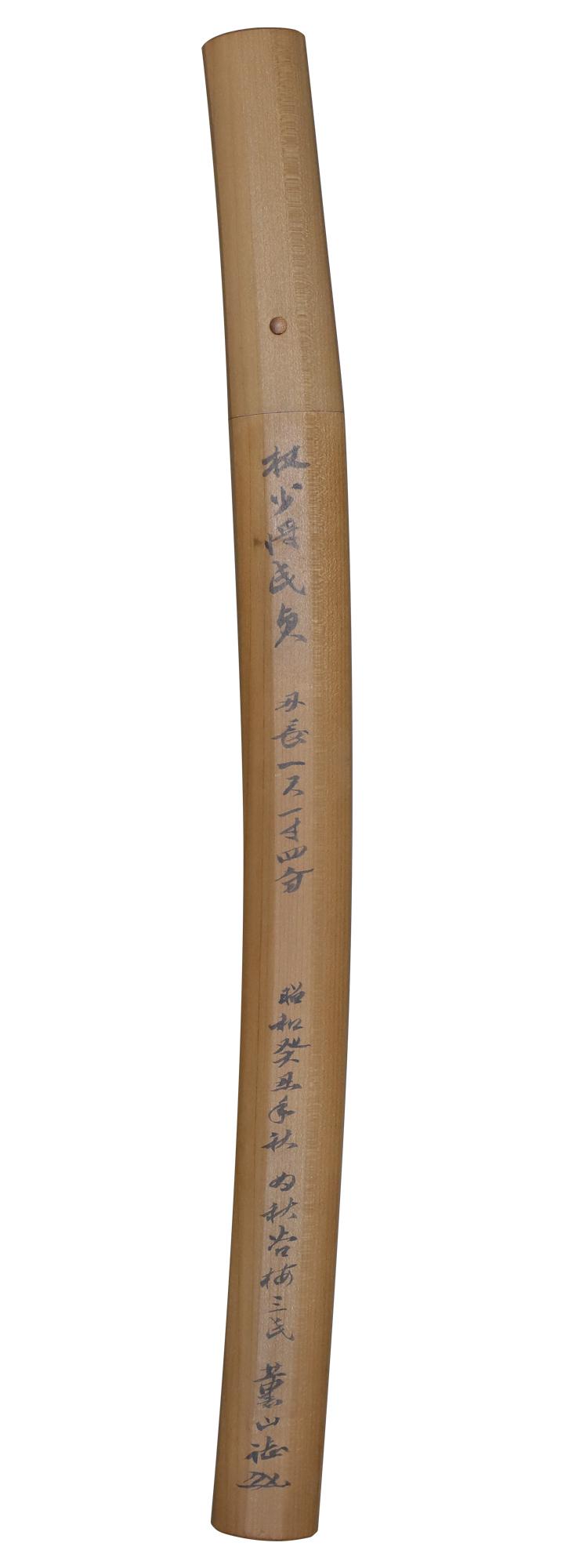

薫山先生鞘書き有り

『鑑刀日々抄』及び『尾張刀工譜』所載品

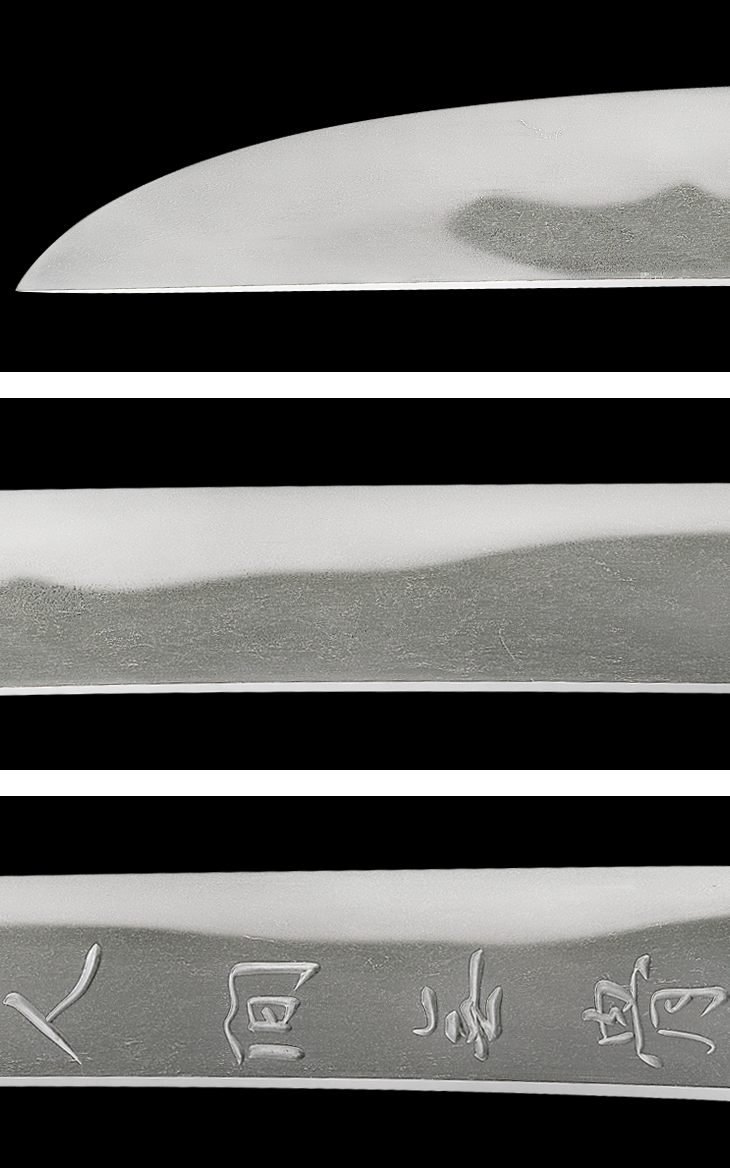

刃長:34.6(一尺一寸四分強) 反り:0.4 元幅:3.23 元重ね:0.60 穴2(内1埋)

【コメント】

出雲守氏貞の重要刀剣、若狭守氏房門人、見事な真の倶利伽羅、『人間無骨』と刻まれた凄まじい斬れ味を誇る一振り、『鑑刀日々抄』及び『尾張刀工譜』所載品です。

氏貞は、本国美濃関、後に尾張へ移住、若狭守氏房門人に当たります。初め兼貞、後に氏貞と改め、天正三年(一五七五)頃に『権少将(ごんしょうしょう)』、天正五年(一五七七)頃に『出雲守』を受領しています。

年紀作に見る活躍期は、永禄六(一五六三)~天正十七年(一五八九)まで、銘は、『兼貞』、『氏貞』、『濃州関住氏貞』、『権少将氏貞』、『尾州名古野住権少将氏貞』、『出雲守藤原氏貞』、『権少将出雲守藤原氏貞』などと切り、二字銘の場合、年紀はありません。

銘の切り方は、天正初め頃までは銘を棟寄りにやや小さく切り、『権少将』受領後辺りからは、茎中央に大きく切るようになりますが、師若狭守と同様です。

作風は、氏房、兼常、兼房全般、越前康継、賀州兼若辺りに共通する大互の目乱れが角張って箱刃風となる刃文、節刃交じりの美濃直刃を得意とします。

濃厚な彫り物はまず見ない美濃系鍛冶にあって、同工だけは鶴亀、人物、倶利伽羅等々、巧みな彫り物を見ます。

また『一国氏貞』の号が付された重要美術品の刀が残されているように、技量の高い刀工として知られています。

本作は昭和五十八年(一九八三)、第三十回の重要刀剣指定品、寸法一尺一寸四分強、身幅広い勇壮な平脇差しで、地刃もすこぶる健全です。

年紀はありませんが、前述した銘振りから、『権少将(ごんしょうしょう)』を受領する直前、天正(一五七三~九二)初め頃の作と鑑せられます。

板目肌流れ心に上品に肌立つ地鉄は、地景、湯走り入り、下半は大湾れ、上半は大互の目乱れとなる焼き刃は、刃縁荒沸付いて匂い深くやや沈み勝ちに締まり、刃中葉、互の目足が入っています。焼き幅総体的に広く、深みのある刃縁の雰囲気は大変良く斬れそうです。

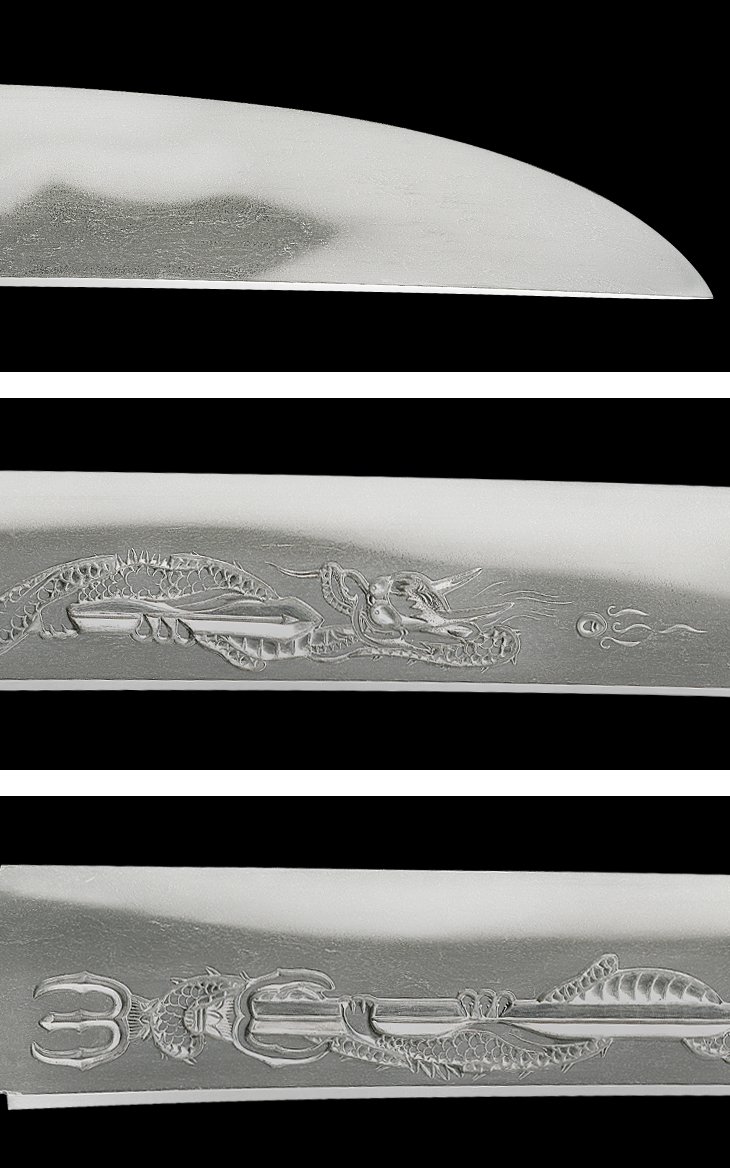

特筆すべきは、表裏の彫り物、共に見事な自身彫りで、一見してその技量の高さが分かります。

表の真の倶利伽羅は、平地を一杯に使った堂々たる彫り口で、バランスも絶妙です。前述したように、倶利伽羅は同工の得意とする意匠ですが、これが最も出来が良いと思います。裏は『人間無骨』の文字を陰刻しています。『人間無骨』と言えば、同工よりやや先輩格、和泉守兼定(之定)の十文字槍を思わせます。森蘭丸の兄、森長可(ながよし)が愛用した十文字槍で、その凄まじい斬れ味に驚いた信長が、塩(けら)首部分に『人間無骨』と切り付けたと伝わります。『人間無骨』とは、その凄まじい斬れ味を評した言葉で、『人間の骨など無いも同然』の意。氏貞の師、若狭守氏房は織田信長のお抱え鍛冶、信長が岐阜入城後の永禄十年(一五六七)~天正十年(一五八二)、『本能寺の変』の年まで仕えたと云いますので、氏貞も信長に近い存在であったと思われます。

ここで前述の重要美術品『一国氏貞』の号に付いて、豊臣秀吉が木下藤吉郎と名乗っていた頃、ある人物が氏貞刀を持っており、その斬れ味に惚れ込んだ秀吉が、何度も所望するも譲らず、その後秀吉が大出世して、豊臣政権を確立させた頃に、再度『伊勢一国と交換すべし。』と申し込んだが、それでも拒絶したために名付けられたと云います。

あの天下人秀吉までも虜にするその斬れ味と高い技量、薫山先生の鞘書きと共に『鑑刀日々抄』及び『尾張刀工譜』所載品、権少将出雲守氏貞の代表作となる同工傑出の一振りです。

お買いものガイド