短刀 左文字(生ぶ無銘)

(さもんじ)

Tanto:Samonji(Mumei)

古刀・筑前 南北朝前期 拵え付き

第十四回重要刀剣指定品

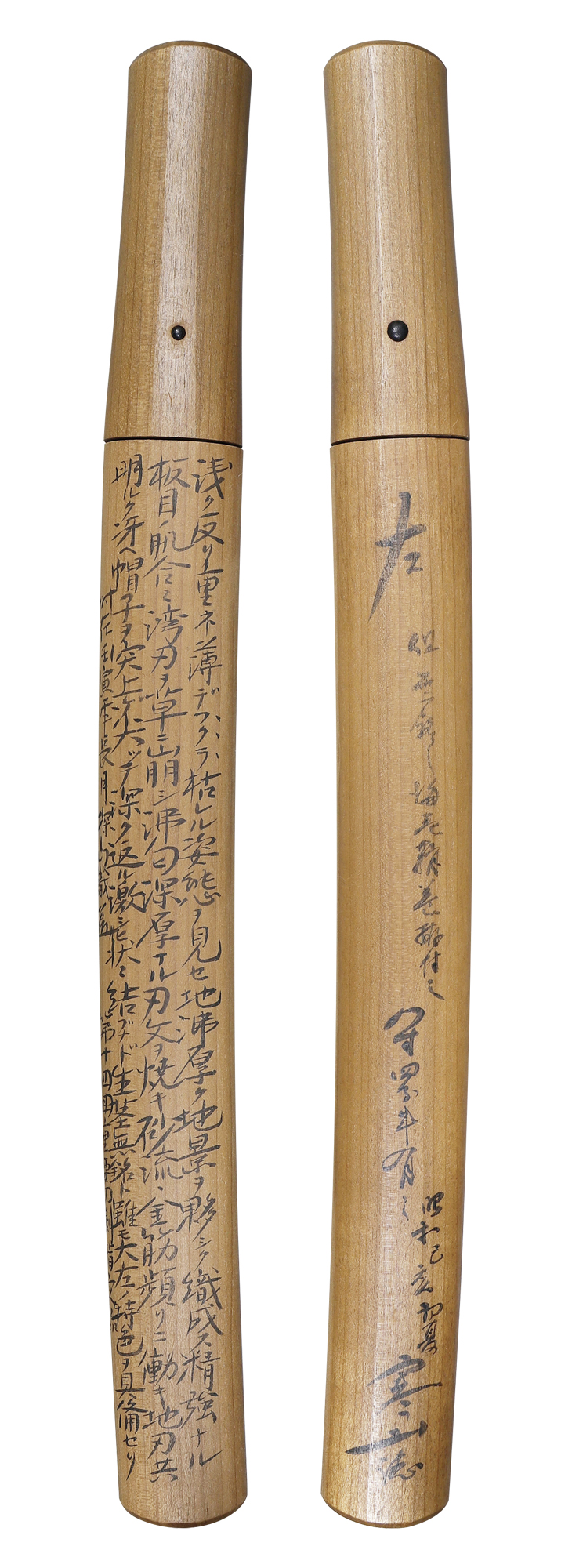

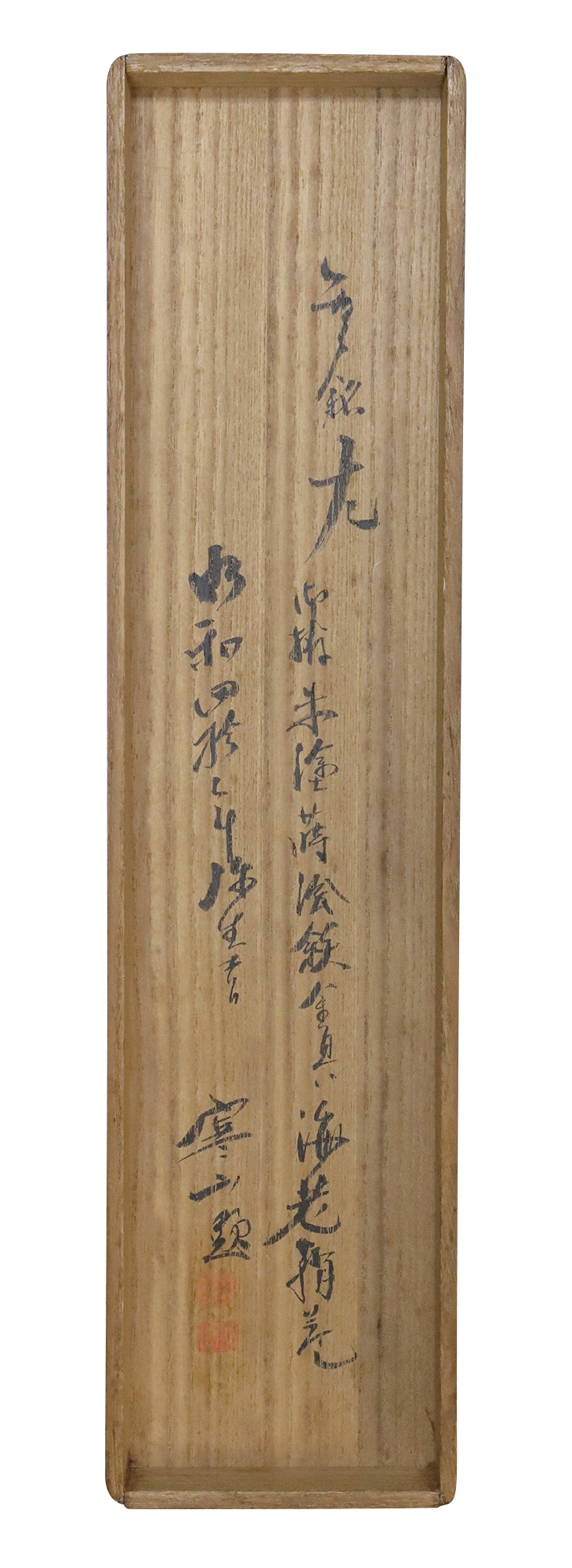

寒山先生鞘書き及び箱書き並びに探山先生鞘書き有り

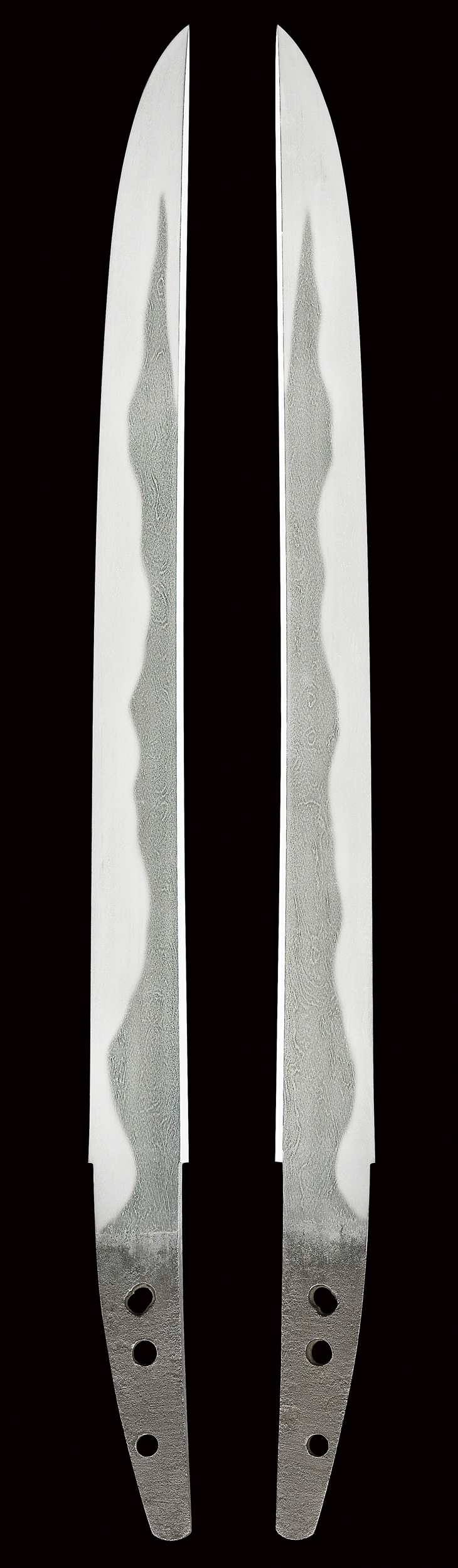

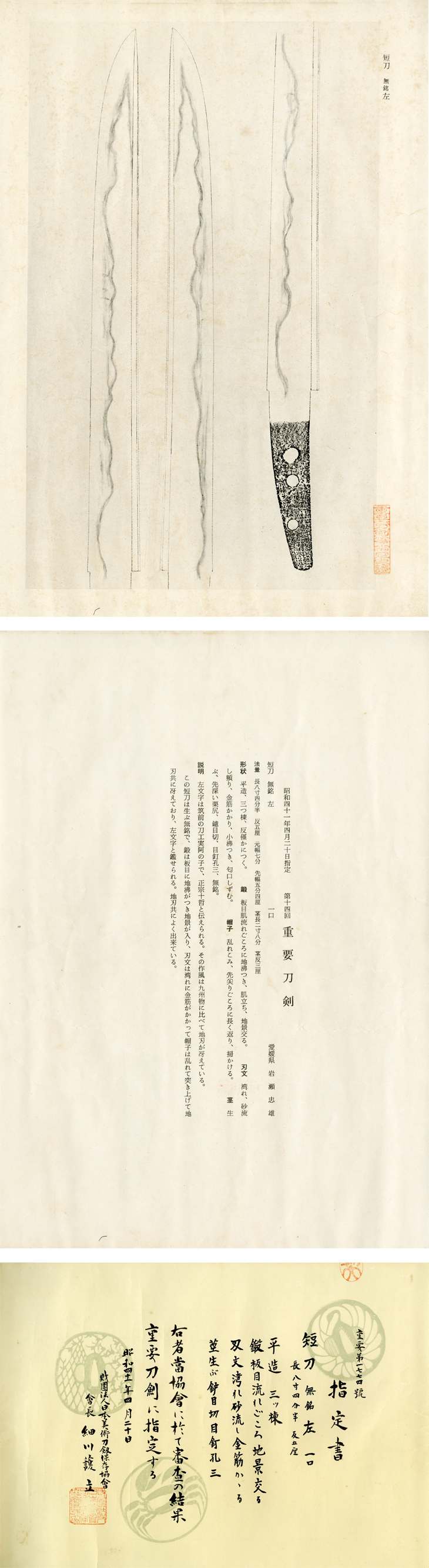

刃長:25.6(八寸五分弱) 反り:僅か 元幅:2.23 元重ね:0.54 穴3

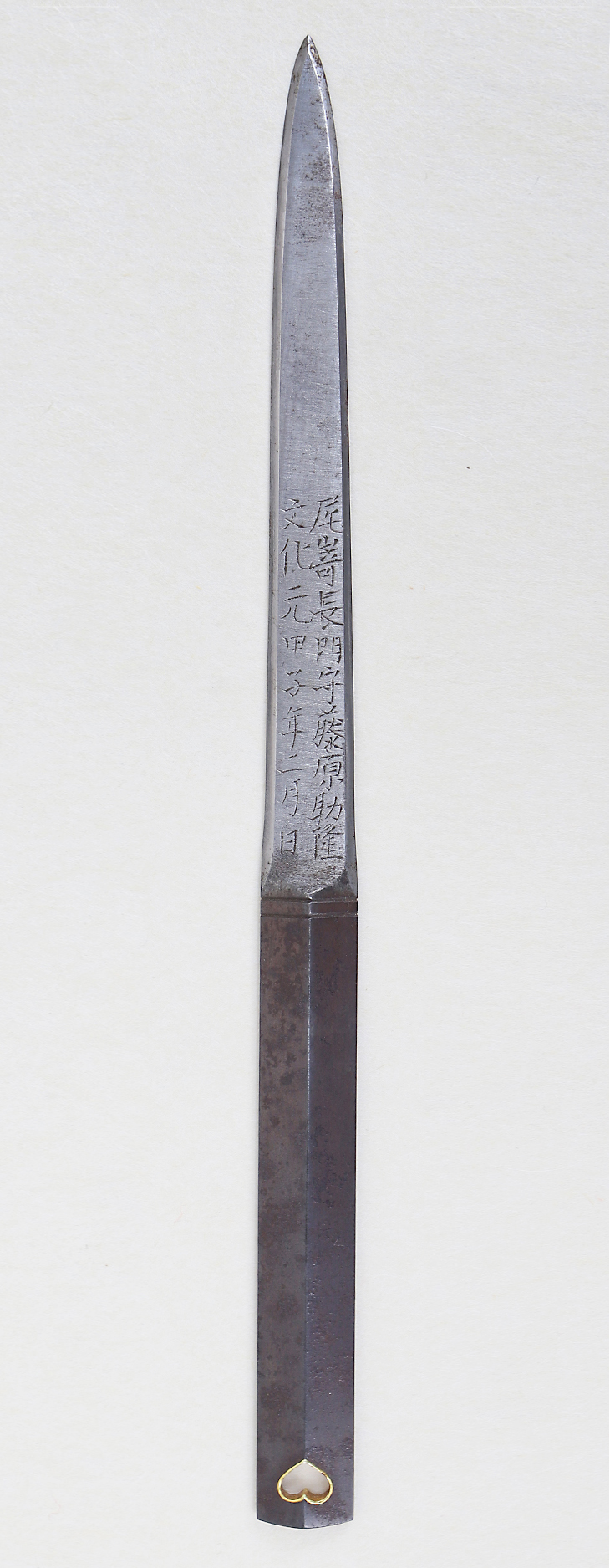

海老鞘拵え(江戸後期 全長45 鞘 刻み朱塗り鞘に桐の葉高蒔絵 こじり、瓦金、鉄研磨地毛彫唐草 くり型、鉄研磨地無文、しとどめ金無垢 貫級刀、鉄研磨地無文、穴金覆輪 尾崎長門守藤原助隆 文化元甲子年二月日と刃裏に銘あり 下げ緒、藍色と薄茶の蛸足下げ緒 柄 鞘と同じ刻み柄朱塗り 目釘目貫、四分一研磨地容彫色絵、三つ巴紋図)付き。

【コメント】

左文字(生ぶ無銘)の重要刀剣短刀、姿、地刃の出来にその特徴が顕現された名品、 同工代表作と成り得る一振りです。

左文字は、通称大左と呼ばれ、血統的には西蓮の孫で実阿の子に当たり、銘字の『左』は、左衛門三郎の略と云われています。

同工が登場するまでの古典的な九州物の作風と言えば、地刃がやや沈んでひなびた(素朴な、田舎風な)直刃調の作風が伝統とされていましたが、同工によって地刃共に明るく冴え渡り、地景や金筋の目立つ沸出来の乱れ刃を主体とする相州伝の作風が確立されたため、古来より『正宗十哲』の一人にも数えられます。

活躍期は南北朝前期頃、一門には、安吉、行弘、国弘、吉貞、弘行、弘安、貞吉、吉弘、定行などがおり、これらは総称して『末左』と呼ばれます。

また同工は、藤四郎吉光、新藤五国光らと並び立つ短刀の名人で、短刀のみで『太閤左文字』など国宝二、『小夜左文字』など重要文化財四、重要美術品四振りを数えます。一方で在銘太刀は極めて少なく、国宝名物『江雪左文字』、『筑州(以下切)(第五十回重要刀剣)』の二振りのみです。無銘刀ながら、本阿弥光徳の金象嵌銘入りの旧御物『長(ちょう)左文字』なども有名です。

銘振りは『左』、『左 筑州住』、『筑州住左』、『左 暦応二年十月(一三三九)』などで、年紀作は全て短刀で五振りに満たない程です。

本作は生ぶ無銘ながら『左文字』の極めが付された優品、昭和四十一年(一九六六)、第十四回の重要刀剣指定品で、昭和三十四年(一九五九)の寒山先生鞘書き及び昭和四十七年(一九七二)の箱書き並びに探山先生鞘書きがあります。

寸法八寸五分弱、三つ棟で僅かに反り付き、フクラの枯れた(切っ先に向けて身幅鋭くなること)姿は、左文字短刀の典型的なスタイルです。

板目に杢目、大板目を交えた精良な地鉄は、所々流れ心に上品に肌立ち、地沸微塵に厚く付き、地景が繁く入って良く冴えています。互の目に湾れ調の刃文は、刃縁強く沸付いて匂い一際深く明るく冴え、刃中金筋、砂流し烈しく掛かって沸裂け、沸崩れ状となり、刃区を深く焼き込んでおり、帽子も湾れ調で沸付き、先が突き上げるように尖って掃き掛け深く返る左文字帽子となっています。

探山先生鞘書きにも、『生ぶ茎無銘と言えども、造り込み、地刃の出来に大左の特色を具備(完全に備わっていること)せり。』とあるように、うねるような烈しい地景を織り成す精強な鍛え、刃沸の強さと明るさ、地刃の冴え、格調の高さは正に左文字、在銘なら間違いなく特別重要でしょう。

付属の外装は、江戸期のオリジナル海老鞘拵えで、綺麗な高蒔絵、尾崎助隆作の鉄地貫級刀付属の素晴らしい逸品です。

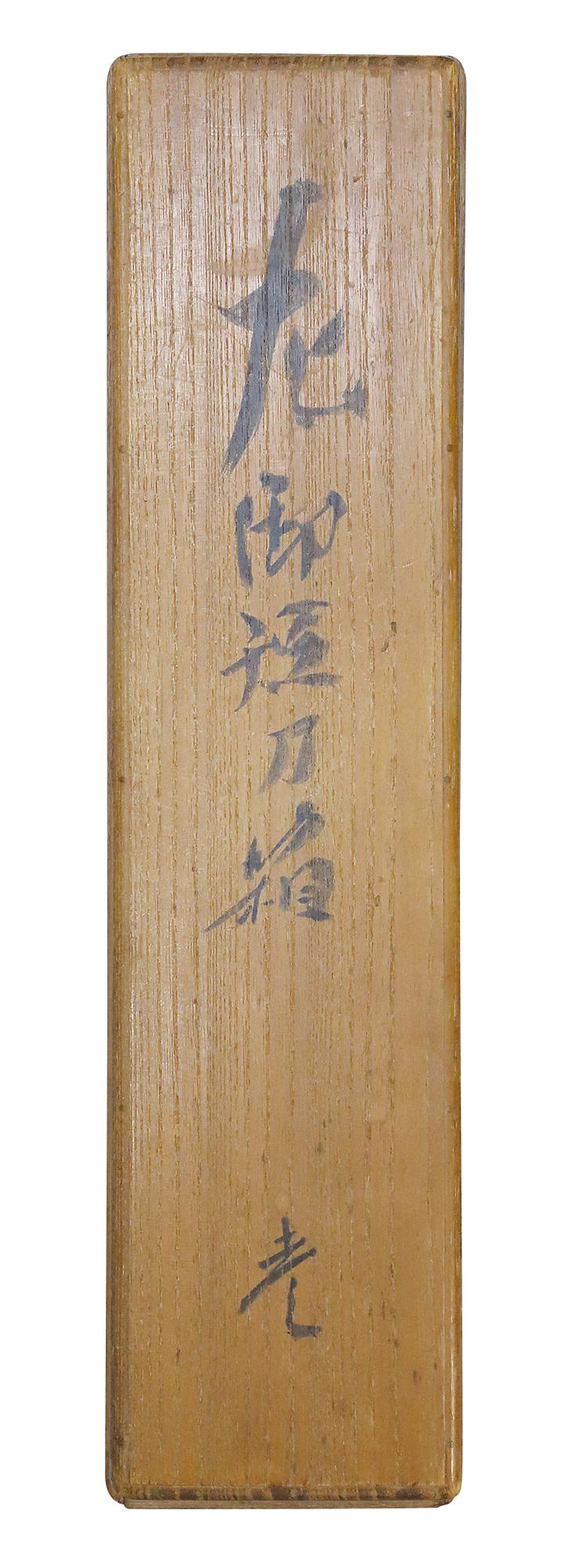

内外共に寒山先生の箱書き付き専用桐箱にピシッと収まります。

遂に出ました左文字短刀、これは絶対に押さえて下さい。強くお薦め致します。

お買いものガイド