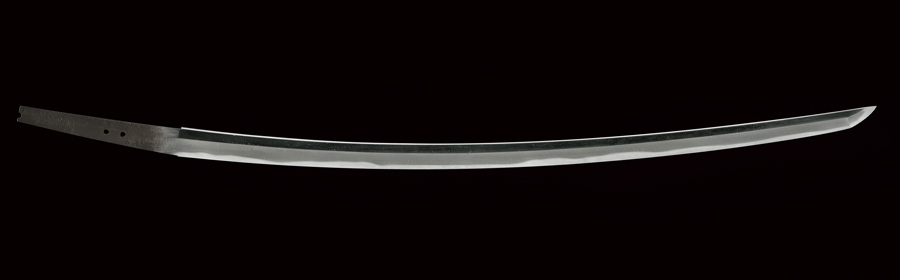

太刀 景助(古備前)

(かげすけ)

Tachi:Kagesuke

古刀・備前 鎌倉初期

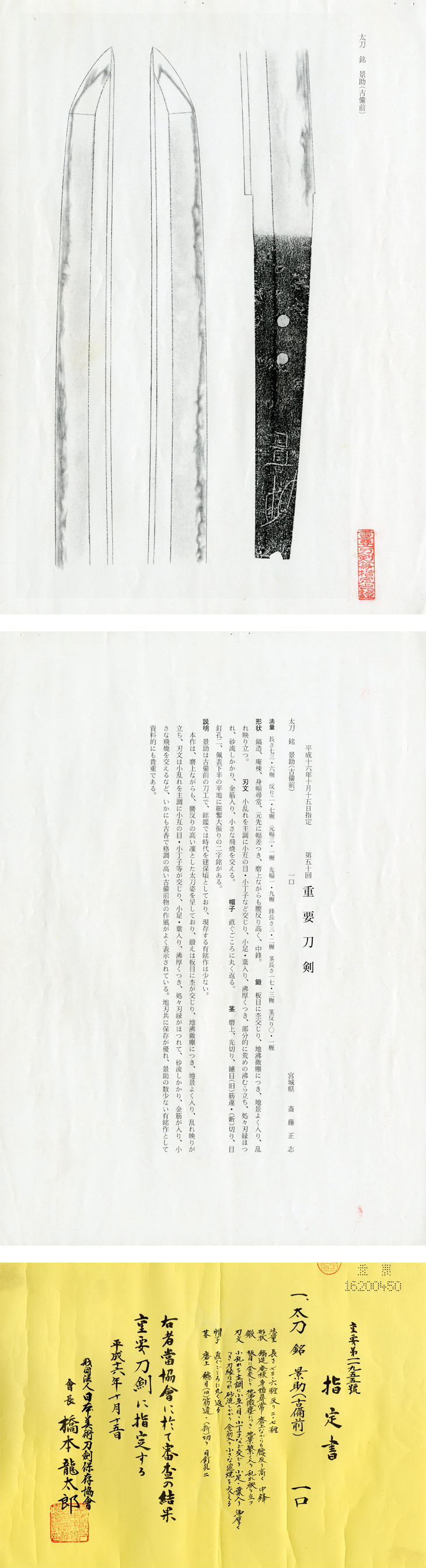

第五十回重要刀剣指定品

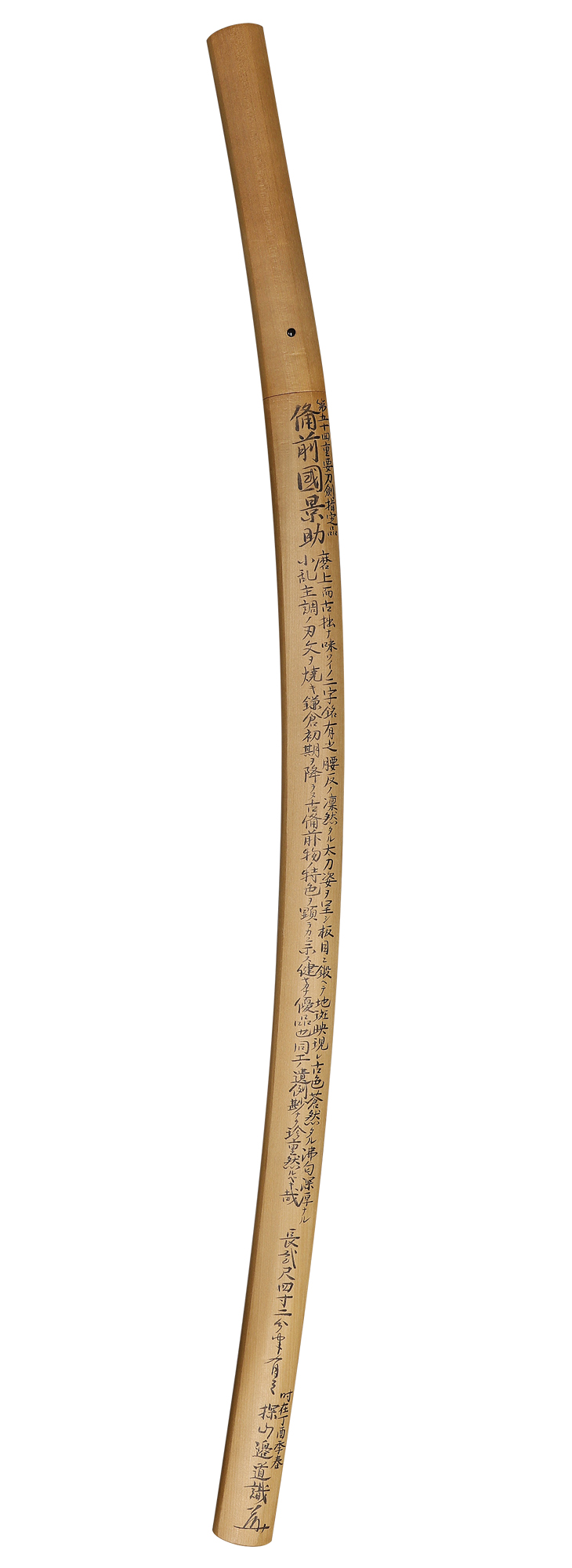

探山先生鞘書き有り

刃長:73.6(二尺四寸三分弱) 反り:2.7 元幅:3.12

先幅:1.97 元重ね:0.66 先重ね:0.41 穴2

【コメント】

古備前景助の重要刀剣、同工唯一の指定品、同派らしい地刃の特色を顕現した一振り、鎌倉初期作とは思い難い程しっかりとした太刀です。

古備前とは、平安末期から鎌倉初期頃に掛けて備前の地に興った刀工群、及びその作刀の総称で、鎌倉中期頃までその活躍が見られます。三条宗近と同時代とされる友成、最も現存作の多い正恒を始め、信房、助包、恒光、真恒、吉包、利恒、『備前三平』と呼ばれる高平、包平、助平などがその代表工に挙げられます。

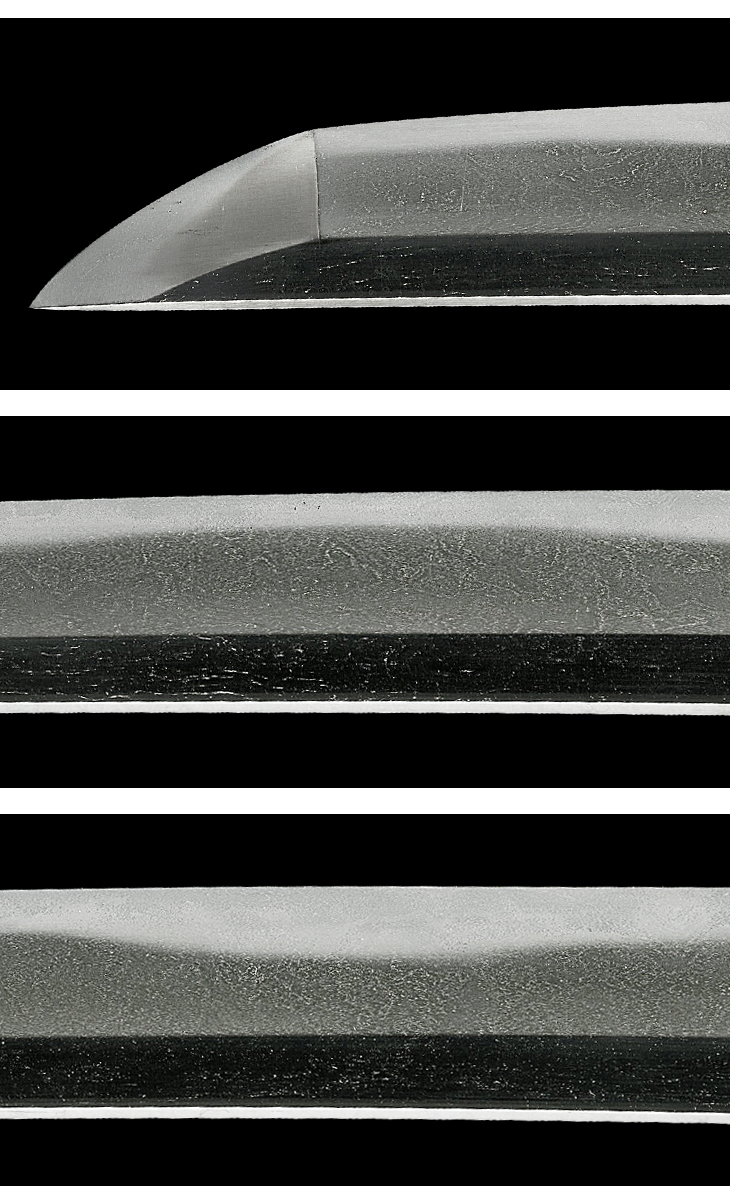

同派の一般的な作風は、腰反り高く踏ん張りがありながら、先へ行って伏せ気味となって小峰に結ぶ太刀姿、板目に細かな地景を交えて乱れ映り立つ鍛え、直刃か浅い湾れを基調とした焼き刃は、刃中小乱れ、小丁子、互の目を交えて、刃沸良く付き、刃中金筋、砂流し掛かる出来が大半で、華やかに乱れるものはほとんど見られません。

本作は古備前景助の希少な在銘太刀、平成十六年(二〇〇四)、第五十回の重要刀剣指定品、現在の所、同工唯一の重要指定品です。

寸法二尺四寸三分弱、腰反り深く踏ん張りのある太刀姿で、手持ちしっかりとした重量感があり、茎には古拙ながら何とも味わいのある大振りの二字銘が残されています。

景助は銘鑑等によると、活躍期を鎌倉初期の建保(一二一三~一九)頃とする古備前鍛冶とありますが、現存する在銘品はほとんど見られません。

板目に杢目を交えて所々肌立つ地鉄は、強く白けるような地班状の乱れ映り立ち、地景繁く入り、小乱れを主体として小丁子、小互の目を交えた刃文は、刃縁沸匂い深く、所々荒沸付き、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かり、地に細かな飛び焼きを交えています。

佩表中央付近には、鎬の稜線を斜めにまたぐようにズバッと受け疵が残されており、本刀が歴戦の勇士であることを物語っています。

探山先生鞘書きには、『鎌倉初期を下らぬ古備前物の特色を顕示した健やかな優品也。』、図譜には、『地刃共に保存が優れ、景助の数少ない在銘作として資料的にも貴重。』とあるように、鎌倉初期を下らぬ在銘太刀で、これぐらいしっかりしたものは中々ないと思います。

古備前景助の稀少な現存作であり、同工代表作と成り得る名品です。

お買いものガイド