太刀 来源国俊

(らいみなもとのくにとし)

Tachi:Rai Minamotono Kunitoshi

古刀・山城 鎌倉末期 最上作

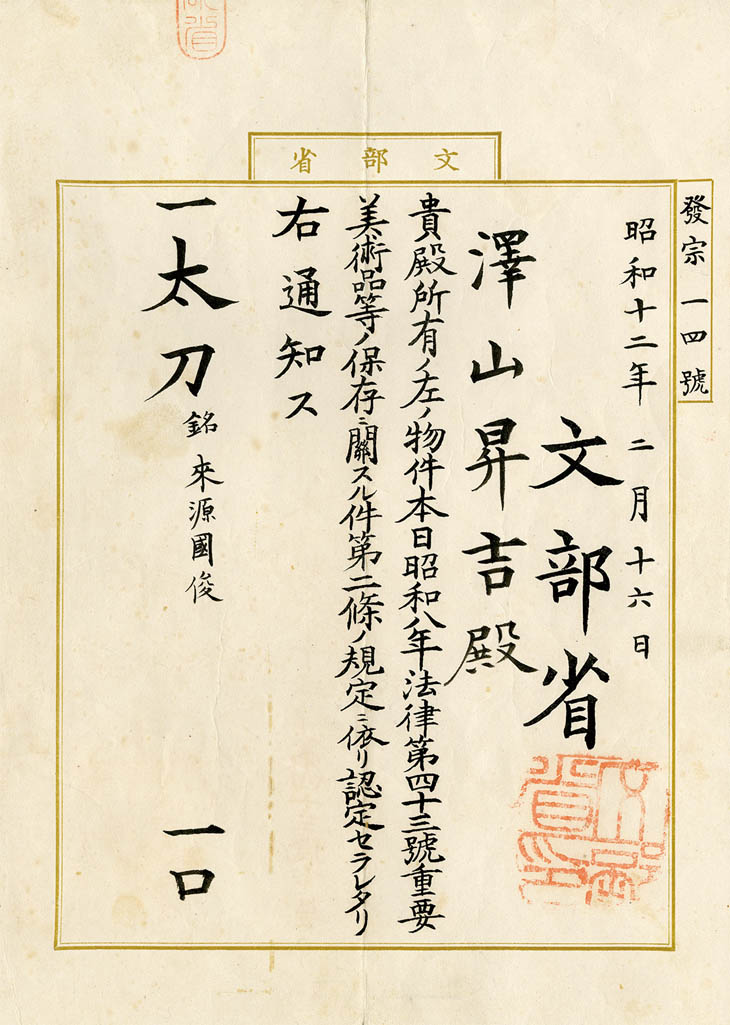

重要美術品認定(昭和十二年)(一九三七)

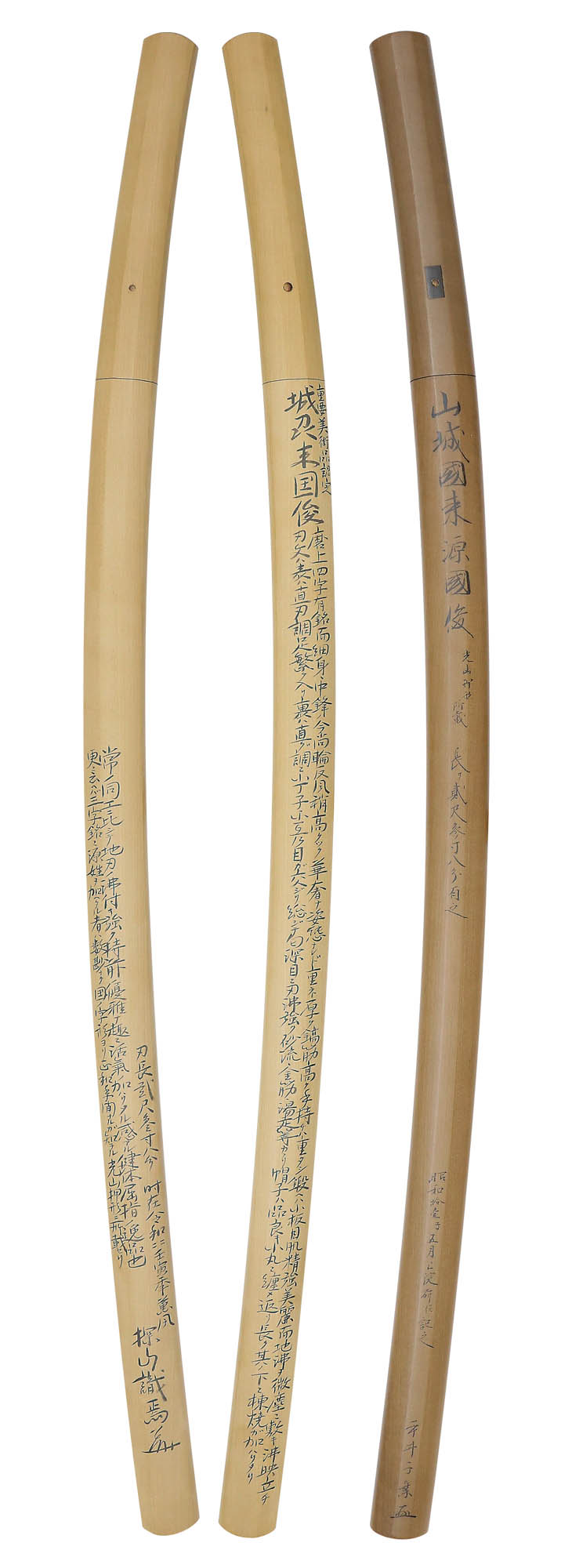

平井千葉(古鞘)及び探山先生鞘書き有り

『光山押形』及び『刀剣美術』所載品

播磨国姫路藩本多家伝来品

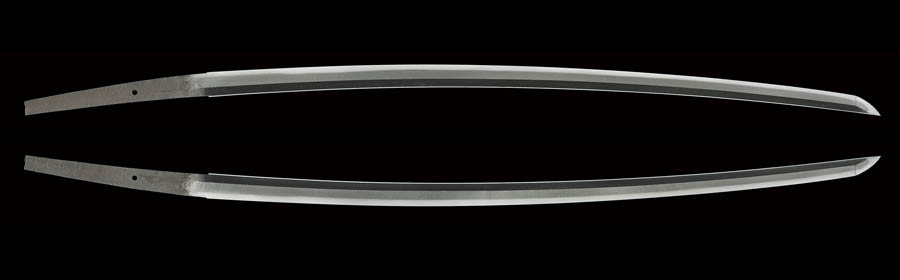

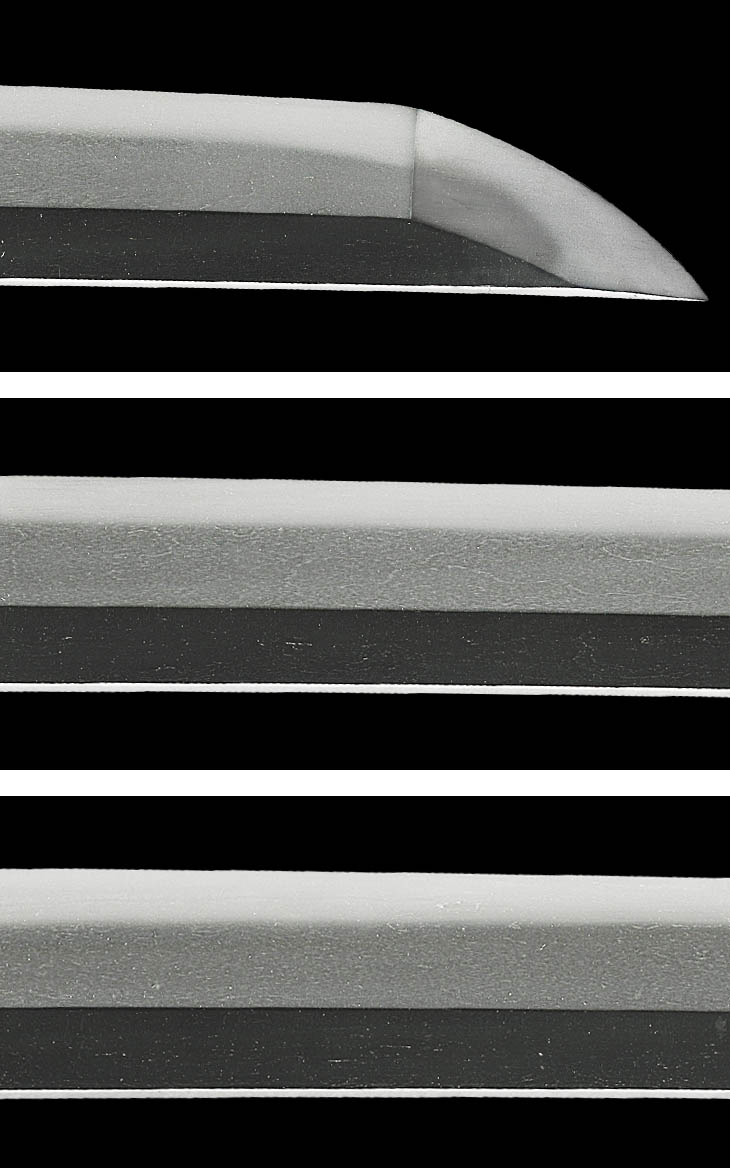

刃長:72.1(二尺三寸八分弱) 反り:1.8 元幅:2.74

先幅:1.78 元重ね:0.74 先重ね:0.48 穴1

【コメント】

来源国俊の重要美術品、稀少な銘振りに加えて、徳川藩政時代は播磨国姫路藩主本多忠国の所持刀として同家に伝来した同工傑出の一振り、『光山押形』及び『刀剣美術』所載品です。

来国俊は、国行の子として仁治二年(一二四一)に生まれ、同派中最初に『来』の字を冠した刀工で、以後皆がこれに倣いました。

銘に『来』を冠しない『二字国俊』時代の作を合わせると、国宝五口、重要文化財十八口、重要美術品三十七口を数えますが、これは勿論同派中最多であり、名実共に同派の最高峰と言えるでしょう。

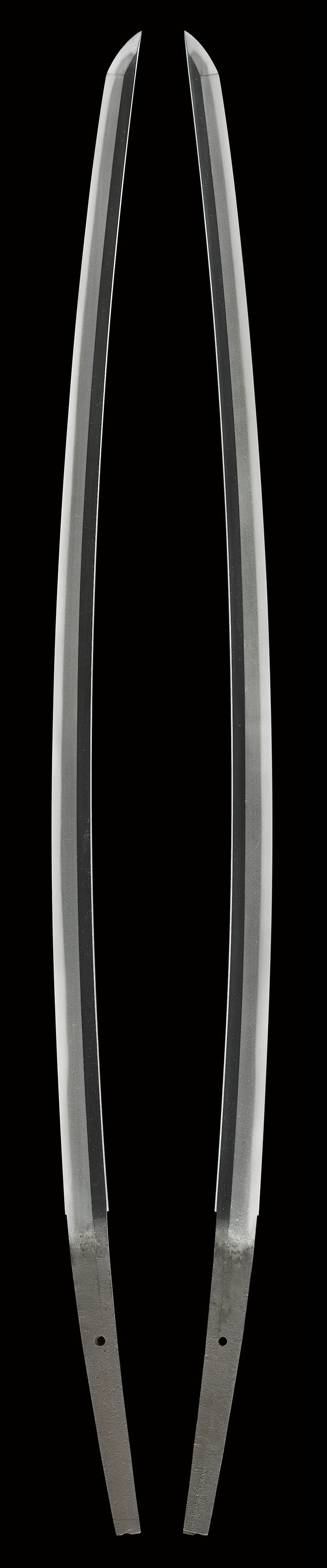

作風は、二字国俊が国行を思わせる身幅しっかりとして、猪首切っ先の勇壮な姿に、丁子の目立つ華やかな乱れを焼くのに対して、来国俊は小切っ先で細身、若しくは中切っ先で尋常な姿で、直刃調に小模様の乱れを交えた温和な出来が多く見られます。

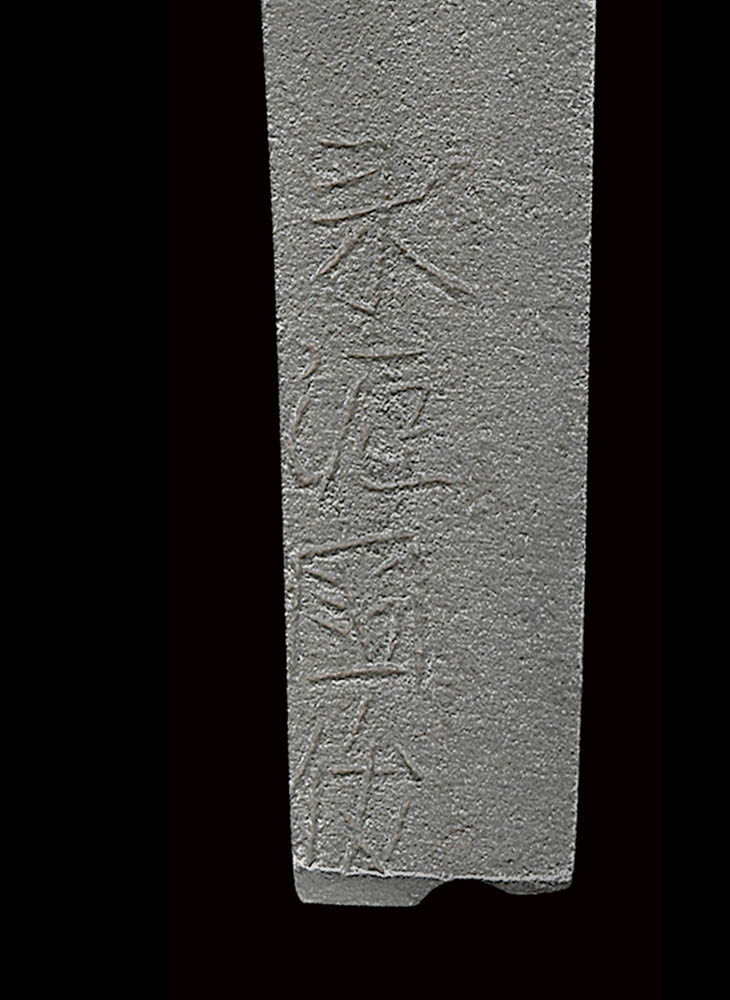

本作は来国俊の在銘太刀、源姓を添えた稀少な銘振りで、昭和十二年二月十六日(一九三七)、重要美術品に認定された同工傑出の一振りです。

重要美術品とは、昭和八年(一九三三)に制定された『重要美術品等の保存に関する法律』により認定された古美術品のことです。旧国宝保存法では保護の対象となっていなかった日本の古美術品(歴史上又は美術上、特に重要な価値があると認められた物件)を保護し、海外流出等を防止する目的です。

この法律は、昭和二十五年(一九五〇)八月、『文化財保護法』施行に伴い廃止されましたが、重要美術品に認定されていた物品に付いては、重要文化財の指定を受けるか、あるいは海外輸出が許可されるか(重要美術品取消し)のいずれかに該当するまで、その効力は有効です。

寸法二尺三寸八分弱、京反り姿の美しい鎌倉太刀で、身幅の割に重ね厚く、地刃はすこぶる健全です。

丁度生ぶ穴の上で磨り上げていますので、四寸程磨り上がっており、元来は二尺八寸近くあったことが分かります。

前述したように、『来源国俊』と源姓を添えた銘振りは大変稀少で、また重要美術品の短刀には、『源来国俊 文保二年三月(一三一八)』と切った作もあります。

本作には年紀はありませんが、探山先生鞘書きにもあるように、『国』の字形からして正和(一三一二~一七)年間の作であることが分かります。

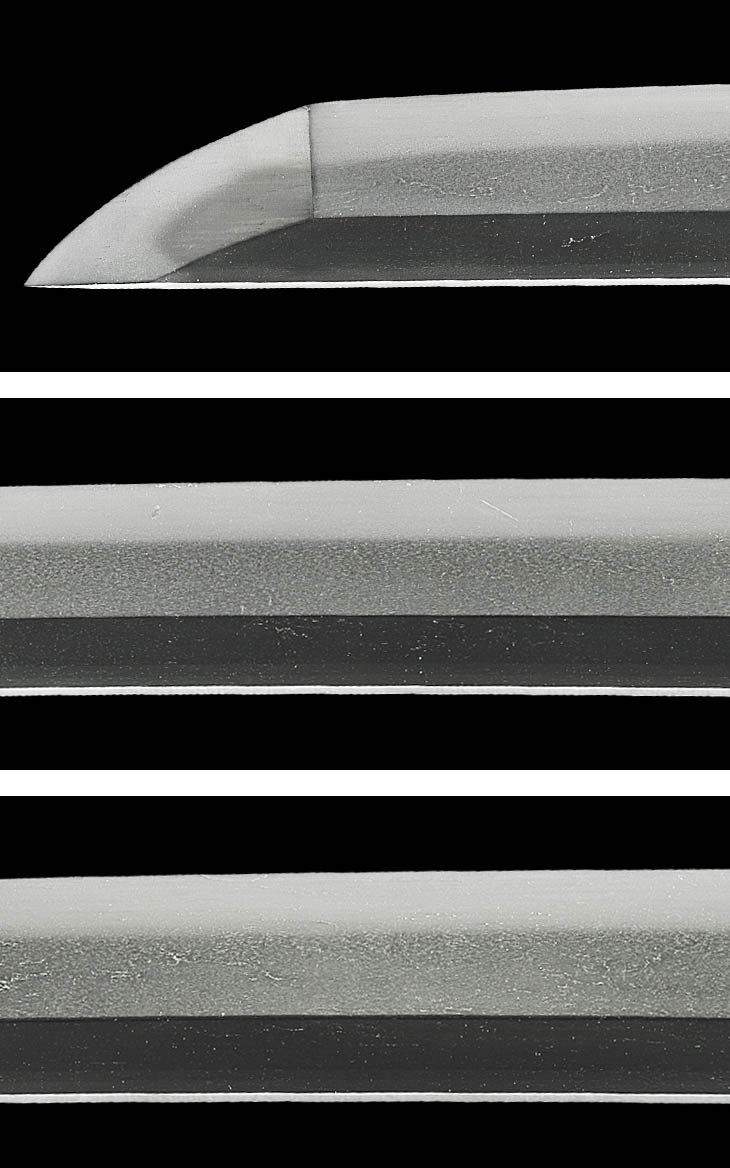

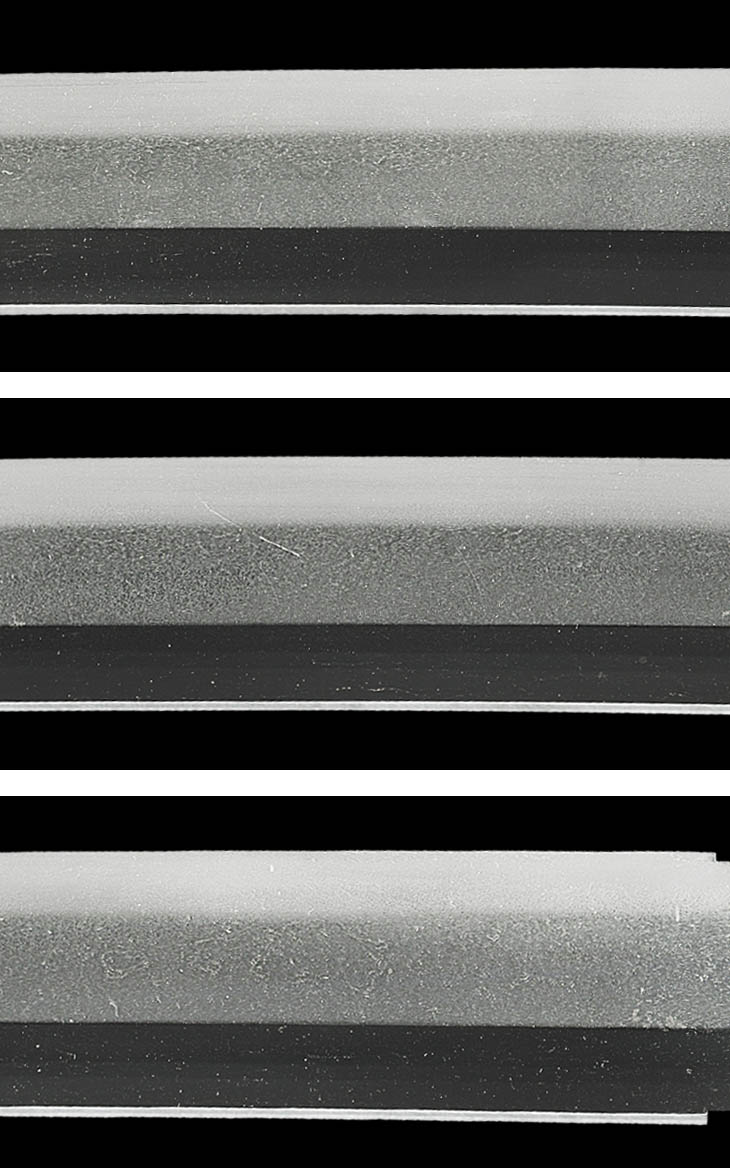

小板目良く詰んだ精良な地鉄は、地沸微塵に厚く付き、沸映り立ち、細かな地景繁く入り、直湾れ調で小互の目、小丁子、小乱れを交えた焼き刃は、刃縁厚く沸付き、匂い深く明るく冴え、ほつれ、二重刃、食違い刃掛かり、刃中小足、葉繁く入り、部分的に京逆足交じり、金筋、砂流し掛かる出来です。

京逆足とは、備前丁子の逆足とは反対方向、つまり丁子の頭が切っ先の方へ向けて逆掛かるのが特徴で、京丁子の大きな見所となっています。

鞘書きには、『常の同工に比して、地刃の沸付き強く、持ち前の優雅な趣に活気の加わった感のある健体屈指の逸品也。』とあります。

古鞘には、『山城国来源国俊 光山押形所載 昭和十一子五月上浣研併記之(昭和十一年五月上旬、研ぎと併せて之を記す)』と平井千葉による鞘書きがあります。

平井千葉は、大正から昭和初期に掛けて活躍した研ぎ師及び刀剣鑑定家、本阿弥光遜と並ぶ本阿弥琳雅(成善)の高弟であり、人間国宝本阿弥日洲の実父に当たります。

初期には師である琳雅の穏やかで上品な技法を継承していましたが、やがて地鉄の良さを引出し、さらに強調するスタイルに変化、これは後に『平井研ぎ』と称され、どんなに出来の悪い刀であっても、平井が研ぐと見違えるほどの良品になると評されました。

本刀は『光山(こうざん)押形』所載品、『光山押形』は、刀剣鑑定家本阿弥光貞によって著された江戸期を代表する押形集の一つで、古刀の押形が二千七百振りほど掲載されています。書名の『光山』は、本来光貞の父の名ですが、これは大正六年(一九一七)に『中央刀剣会』から出版された際に、『光貞押形』とするべき所を誤って光山と名付けてしまったためです。この押形によると、本刀の押形が作成された江戸前期頃までは、『俊』の字の下部は今ほど切れておらず、その後に尻を若干詰めたことが分かります。

更に本刀は平成十四年(二〇〇二)、『刀剣美術』二月号の『名刀鑑賞』掲載品、『名刀鑑賞』と言えば、刀剣美術では毎回恒例、最初にある折り畳みページの刀剣です。その解説には、本刀は江戸前期~中期の播磨国姫路藩主、本多中務大輔(なかつかさのたいふ)忠国(一六六六~一七〇四)の所持刀であった旨が記されています。古い昭和二十六年登録証は、地元兵庫県登録です。

沸映りを伴うきめ細かく濃密な鍛え、刃縁明るく冴え渡る焼き刃等々、全てに於いて格調高い素晴らしい太刀です。

重要美術品の刀剣類は約千振りですが、この内の二~三割は行方知らずとも云われています。この数は減ることはあっても、増えることはありませんので、今後益々その希少価値は高まるばかりです。その中で来国俊の在銘品は九振り(内短刀五振り)、これは絶対に見過ごせない天下の名品です。

お買いものガイド