太刀 親次(備前新田庄)

(ちかつぐ)

Tachi:Chikatsugu

古刀・備前 鎌倉末期

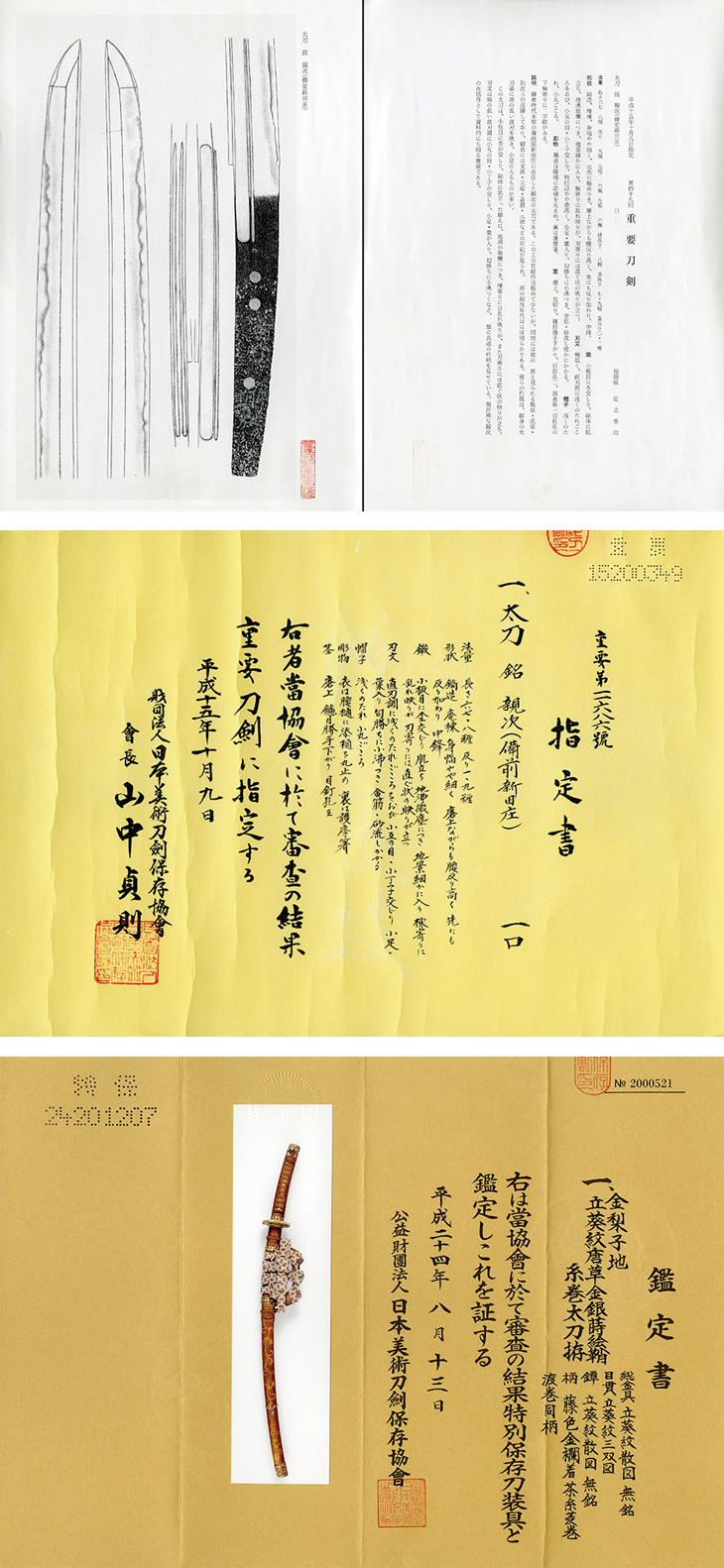

第四十九回重要刀剣指定品

金梨子地立葵紋唐草金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵え付き(特別保存刀装鑑定書付き)

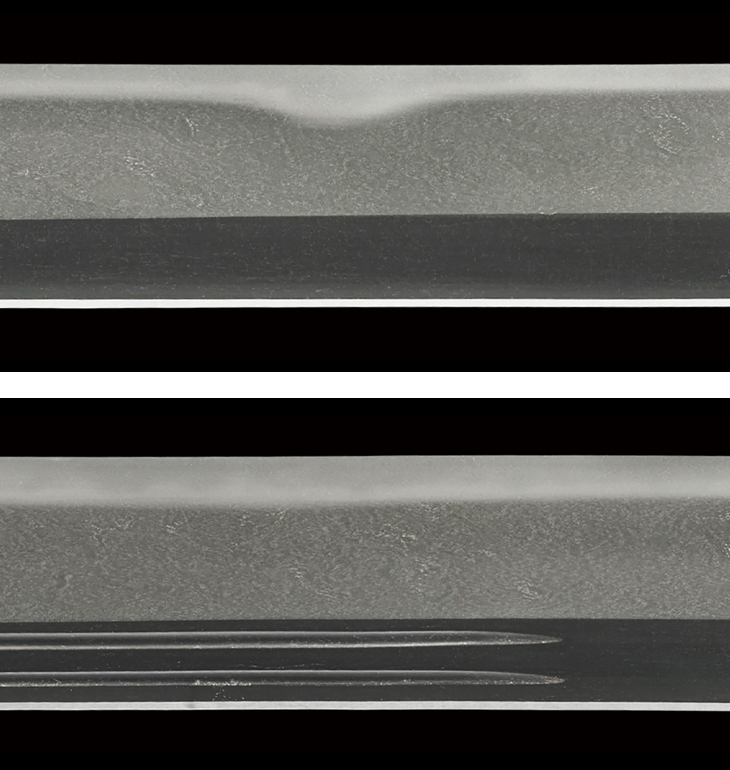

刃長:67.8(二尺二寸四分弱) 反り:1.9 元幅:2.74

先幅:1.66 元幅:0.53 先幅:0.36 穴3

金梨子地立葵紋唐草金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵え(江戸期 全長98センチ 鞘 金梨地立ち葵紋蒔絵 責金物、石突物、足金物、太鼓金は全て赤銅魚子地金象嵌立ち葵紋図 渡り巻茶、太刀緒は卯の花色に減紫、草色の亀甲組 柄 錦布に茶の平巻き 兜金、縁、猿手、目貫、全て、赤銅魚子地立ち葵紋据紋金象嵌 鍔 葵木瓜形立ち葵紋据紋金象嵌 切羽 素銅に銀着大菊刻切羽、小菊刻切羽)付き。

【コメント】

備前国新田庄親次の貴重な在銘太刀、同工唯一の重要刀剣、金梨子地立葵紋唐草金銀蒔絵鞘糸巻太刀拵え付属、内外共に最上級の逸品です。

古来より備前国は、中国山地の良質な鉄資源、吉井川の水源にも恵まれたため、鍛刀には最適な場所でした。吉井川の右岸、現在の岡山県瀬戸内市長船町福岡付近には、かつて長船、福岡、畠田、片山、大宮、吉井、少し上流に吉岡、更に上流に和気、岩戸など、備前鍛冶一派の鍛刀地が数多く存在しました。その中で和気庄近くにあったとされるのが『新田庄』であり、鎌倉末期、この地で鍛刀した親依(ちかより)、親次、氏依、則次、保則、則吉らを『備前新田庄鍛冶』と総称しています。

一派の在銘現存作はほとんど見られませんが、親依に文保(一三一七~一九)、元応(一三一九~二一)、嘉暦(一三二六~二九)、元徳(一三二九~三一)年紀の作が僅かに残されており、その活躍期が鎌倉末期であることが分かっています。

作風は、細身の美しい太刀姿に焼きの低い直刃を焼き、小丁子、小互の目、小足交じる刃文、地鉄は板目詰んで流れ肌交じり、地斑調の肌合い、乱れ映り立ち、稀に丁子の目立つ作もあります。

本作は貴重な親次在銘品、寸法二尺二寸四分弱、二寸程磨り上げながら、腰反り及び先反りが残った細身の雅やかな太刀姿を示しています。

第三目釘の下、少し茎が荒れて銘の一部が読めませんが、『親次』と刻まれています。

親次は同派を代表する鍛冶ですが、在銘確実な作は僅少であり、重要刀剣指定品は本作のみとなります。佩表は腰樋に添え樋、裏は護摩箸が腰元から茎に掛けて残っています。

小板目に杢目、板目を交えてうねるように肌立つ精良な地鉄は、地沸を微塵に厚く敷き、肌目に沿って無数の地景を織り成し、鎬寄りには断続的な地班状の乱れ映り、刃寄りには直調の映りが見られます。

この刃縁をかすめるように切っ先の方へ抜けて行く直調の映りは、元は刃区下から立つ水影が直調の映りとなったもので、古名刀にはまま見られる景色です。

直調で浅く湾れる焼き刃は、刃中小丁子、小互の目を交え、佩裏中央、物打ち付近で焼きが高くなり、刃縁匂い勝ちに小沸付いて、小足、葉入り、刃中僅かに金筋が掛かっています。穏やかな出来ですが、地刃の鍛えは素晴らしいものがあります。

付属の糸巻き太刀拵えは、金梨子地鞘に立葵紋唐草の金銀蒔絵を施してあり、特別保存鑑定書も付属しています。『立葵紋』と言えば、江戸期に於いて徳川本家、分家のみが使用出来た家紋ですが、徳川家に仕えた譜代大名として、唯一許されたのが本多家であり、徳川家康に仕え、武を支えた徳川四天王の一人、豪傑本多平八郎忠勝、智略を以て支えた名参謀、老中本多佐渡守正信などが有名です。

寸法からして、大名持ちであったことは容易に想像出来る素晴らしい逸品、重厚な金無垢の太刀ハバキも付属しています。

備前国新田庄親次の典型作優品、同工唯一の重要刀剣、古作備前物の上品な太刀を存分にお楽しみ頂ける名品です。

お買いものガイド