太刀 (折返銘)正恒(古備前)

(まさつね)

Tachi:Masatsune

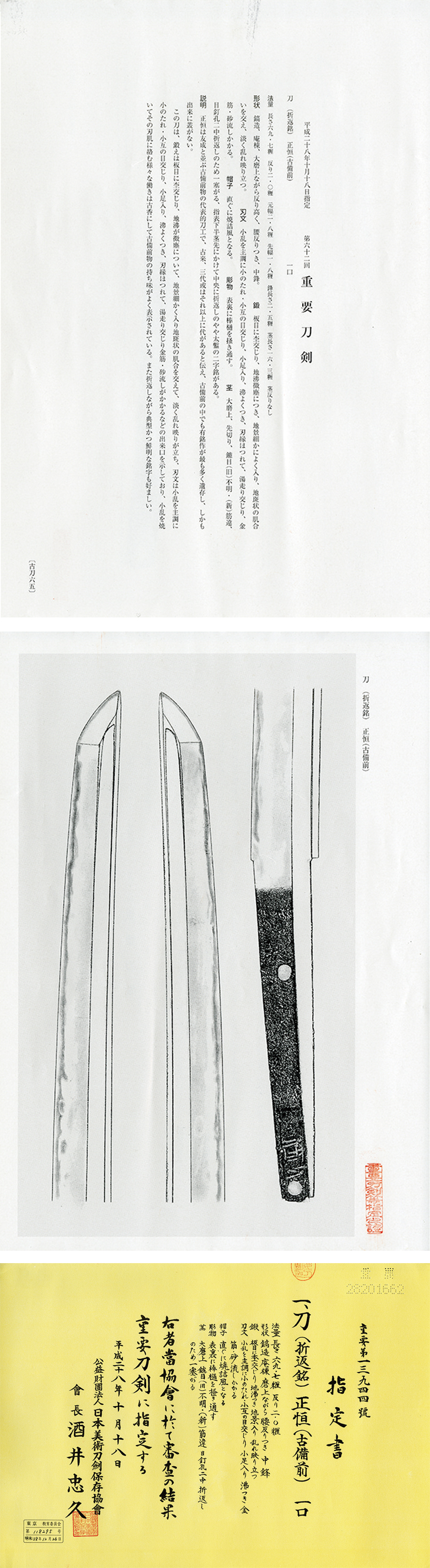

古刀・備前 平安末期~鎌倉初期

第六十二回重要刀剣指定品

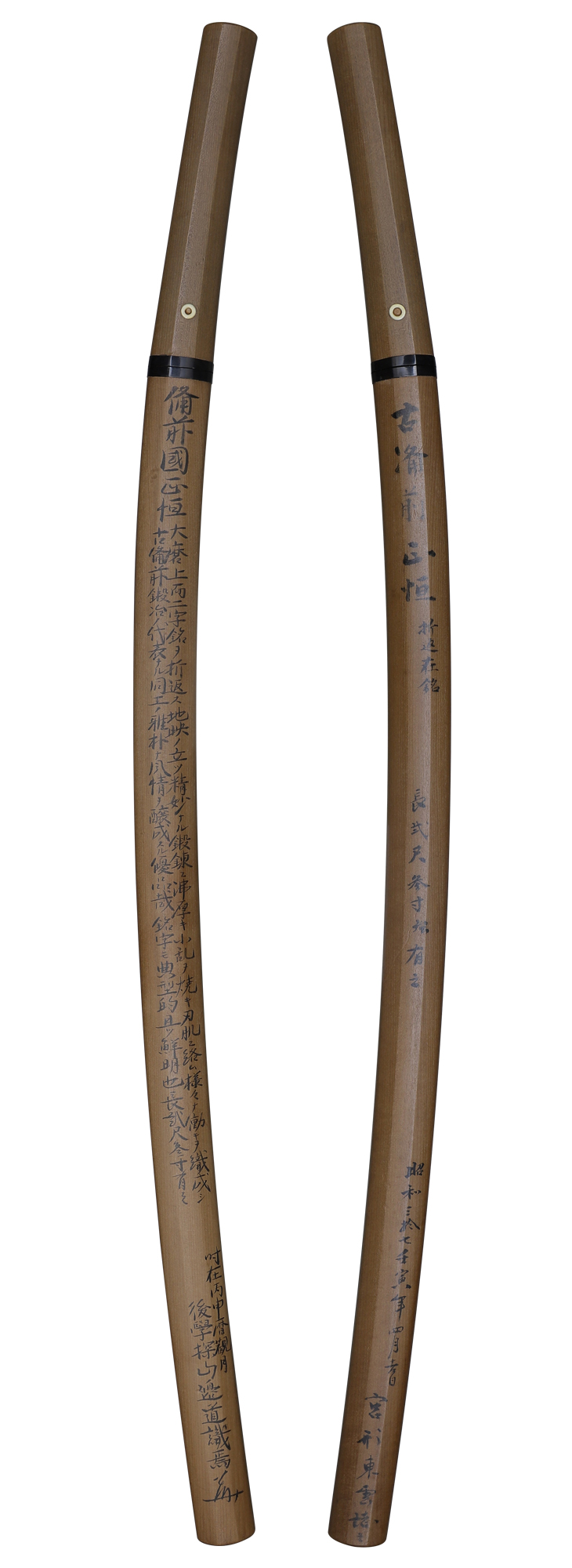

探山先生鞘書き有り

藤代義雄著『名刀図鑑』所載品

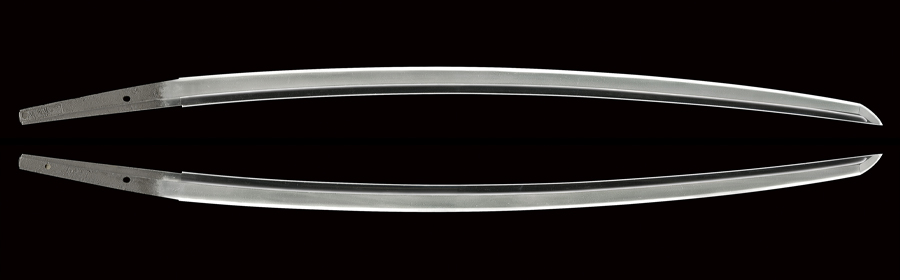

刃長:69.7(二尺三寸) 反り:2.0 元幅:2.94

先幅:1.86 元重ね:0.75 先重ね:0.49 穴3(内2埋)

【コメント】

古備前正恒(折返銘)の重要刀剣太刀、平安末期、同派筆頭鍛冶の稀少な現存作、銘字も鮮明に残る典型作で、藤代義雄著『名刀図鑑』所載品です。

古備前とは、平安末期から鎌倉前期頃に掛けての備前の刀工及びその作刀を総称する言葉で、友成、正恒を始め、信房、助包、恒光、真恒、吉包、利恒、重恒、『備前三平』と呼ばれる高平、包平、助平などがその代表工に挙げられます。

同派の一般的な作風は、腰反り高く踏ん張りがありながら、先へ行って伏せ気味となって小峰に結ぶ太刀姿、板目に細かな地景を交えて乱れ映り立つ鍛え、直刃若しくは浅い湾れを基調とした焼き刃は、刃中小乱れ、小丁子、互の目を交えて、刃沸良く付き、刃中金筋、砂流し掛かる出来が大半で、華やかに乱れるものはほとんど見られません。

本作は古備前正恒の希少な在銘太刀、昭和三十八年(一九六三)の東京都登録で、平成二十八年(二〇一六)に第六十二回重要刀剣に指定されています。

正恒は、前述のように友成と並ぶ古備前筆頭鍛冶であり、国宝五振り、重要文化財八振り、重要美術品十三振りを数える名工です。この国宝五振りの指定数は、相州正宗九振り、長船長光六振りに次ぐ数であり、同工の技量の高さを如実に物語っています。

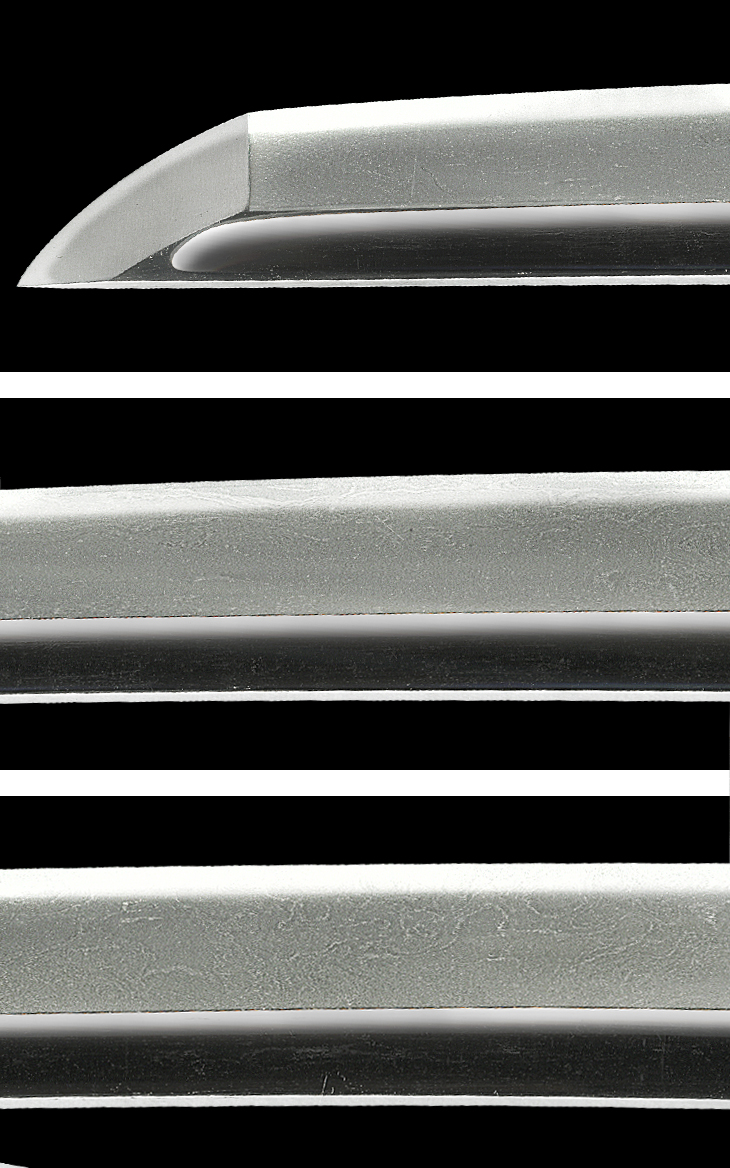

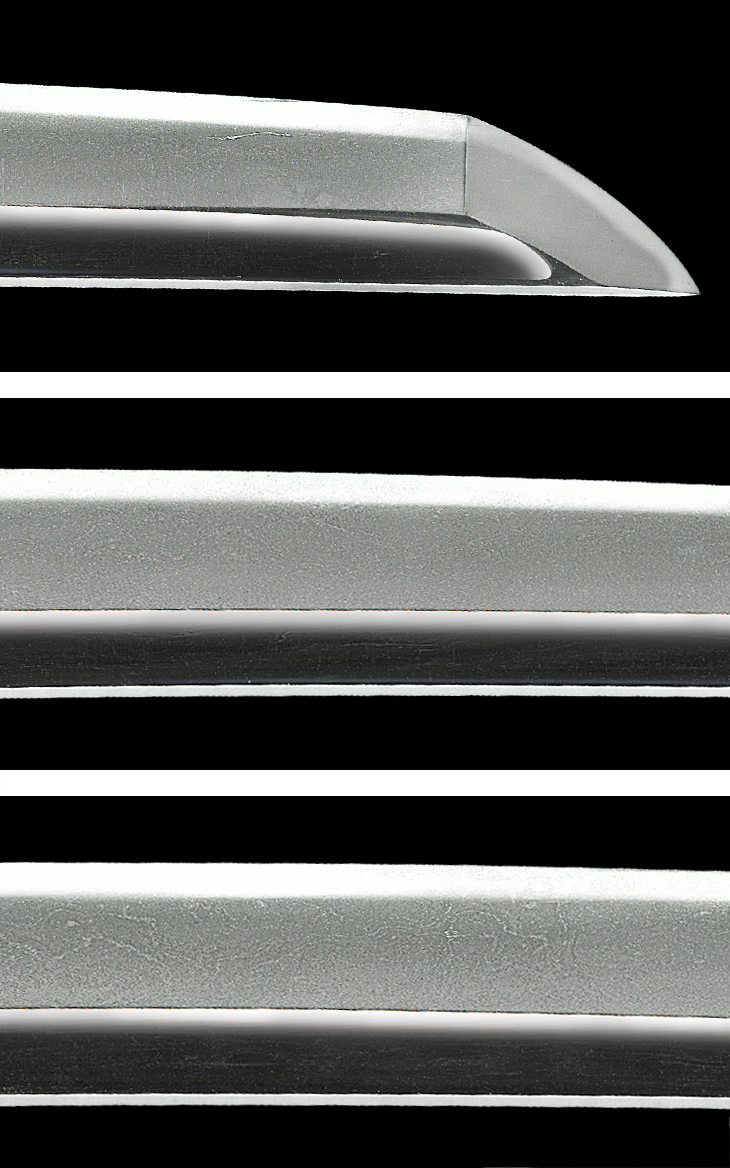

寸法二尺三寸、小切っ先で鎬高く、腰反り深めに付いた太刀姿で、身幅、重ねもしっかりとしており、鎌倉初期を下らない作とは思い難いような重量感があります。

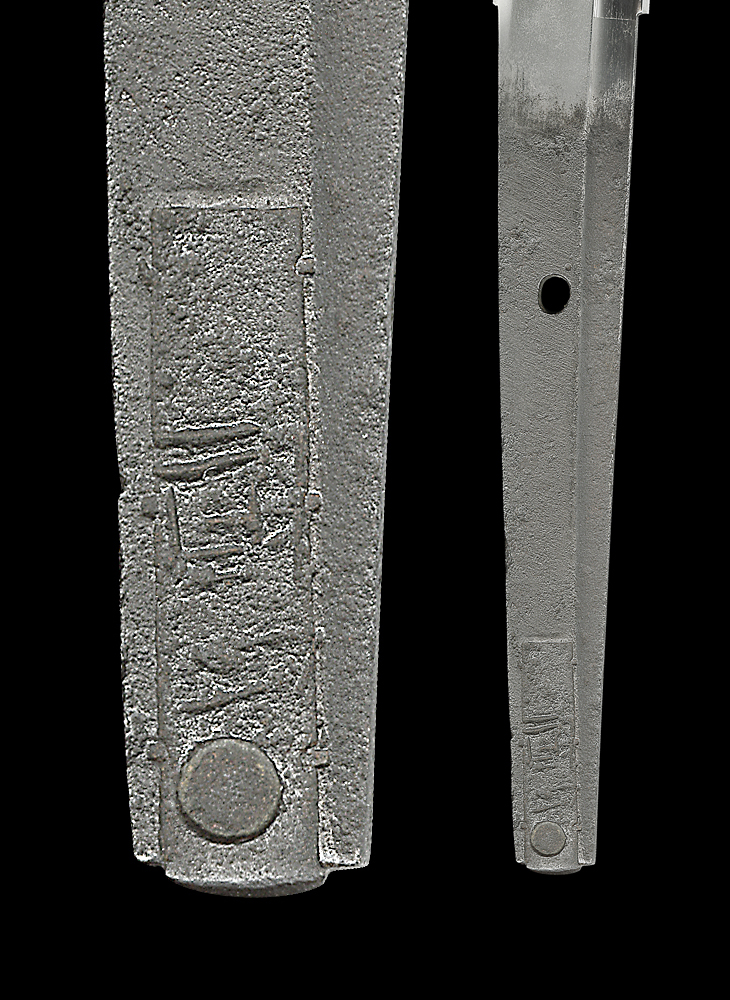

磨り上げの際に銘を惜しんで『折返銘』としており、佩裏茎尻付近には太鏨で鮮明な二字銘が残されています。

また銘の位置からして、元来は寸法二尺六寸以上あったことが分かります。

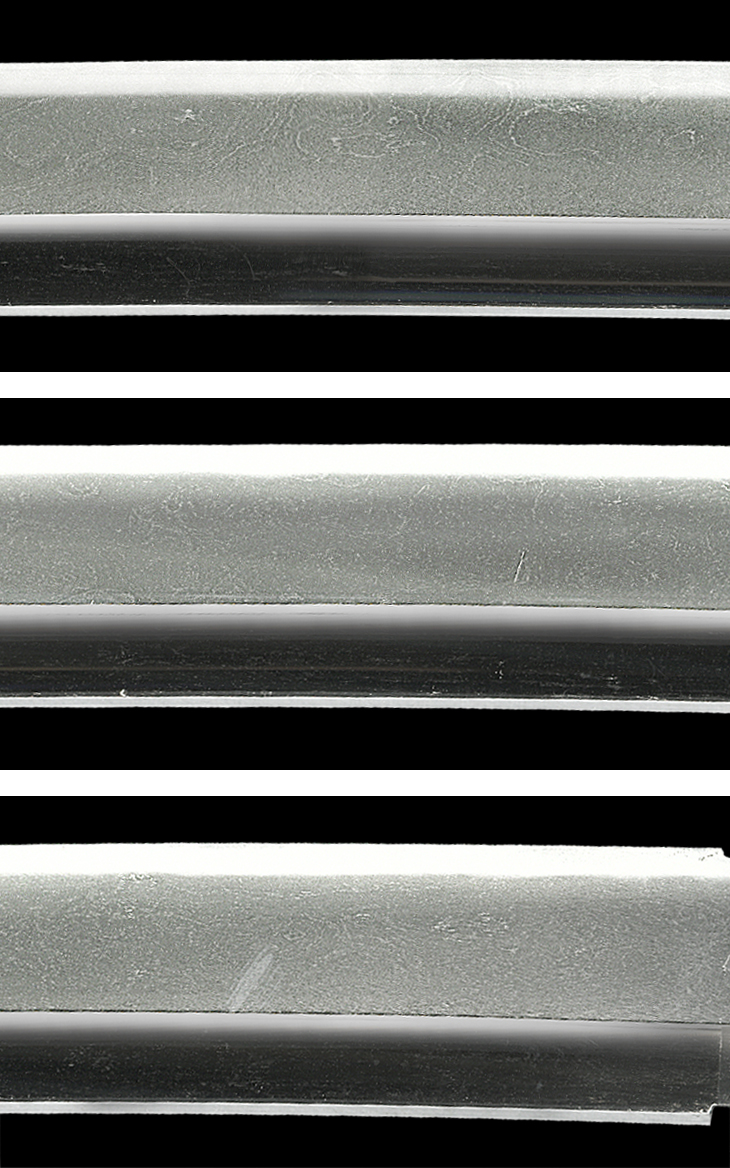

板目に杢目を交えて総体的に良く詰んだ精良な地鉄は、所々上品に肌立ち、地斑状の映りが判然と立ち、地沸微塵に厚く付き、細かな地景繁く入っています。

細直刃調で、小乱れ、小互の目を交えた刃文は、刃縁沸匂い深く潤むように明るく、二重刃風の沸筋、ほつれ掛かり、刃中小足入り、所々うねるような金筋、砂流しが掛かっています。

この何とも言い難い古調で味わい深い地刃の雰囲気は、古備前最高峰鍛冶ならではのものかと思います。

探山先生鞘書きには、『古備前鍛冶の代表なる同工の雅朴(上品で素朴)な風情が醸し出された優品也。銘字も典型的且つ鮮明也。』とあり、図譜にも、『小乱れを焼いてその刃肌に絡む様々な働きは古香(古雅)にして古備前物の持ち味が良く示されている。また折返銘ながら、典型且つ鮮明な銘字も好ましい。』とあります。

金無垢二重ハバキには、加賀梅鉢紋が陰刻されています。加賀梅鉢紋と言えば、 前田利家、豊臣秀吉の重臣で五大老の一人として知られ、加賀百万石を成し遂げたことでも知られる武将です。これだけの名刀ですから、前田家、若しくはそれに縁のある由緒正しい家系に伝来したものでしょう。

また今や実用刀剣書の最高峰として名高い『日本刀工辞典』の著者、藤代義雄先生の『名刀図鑑』にも同工代表作として所載されており、その中で『古備前の特徴遺憾なし(申し分ない、十分である)。』と評されています。

古備前正恒の在銘太刀は、商品として中々お目に掛かるものではありません。勿論、本誌初掲載、古備前と言えば正恒、このネームバリュー(知名度)は凄いです。特に古い刀がお好きな方には痺れる名前で、銘字が鮮明に残っている点もすこぶる価値があります。次はいつ出て来るか皆目見当も付きません。

八百余年の星霜を経ても未だその鉄の輝きは失われず。大変魅力的な古備前正恒、これは名刀です。

お買いものガイド