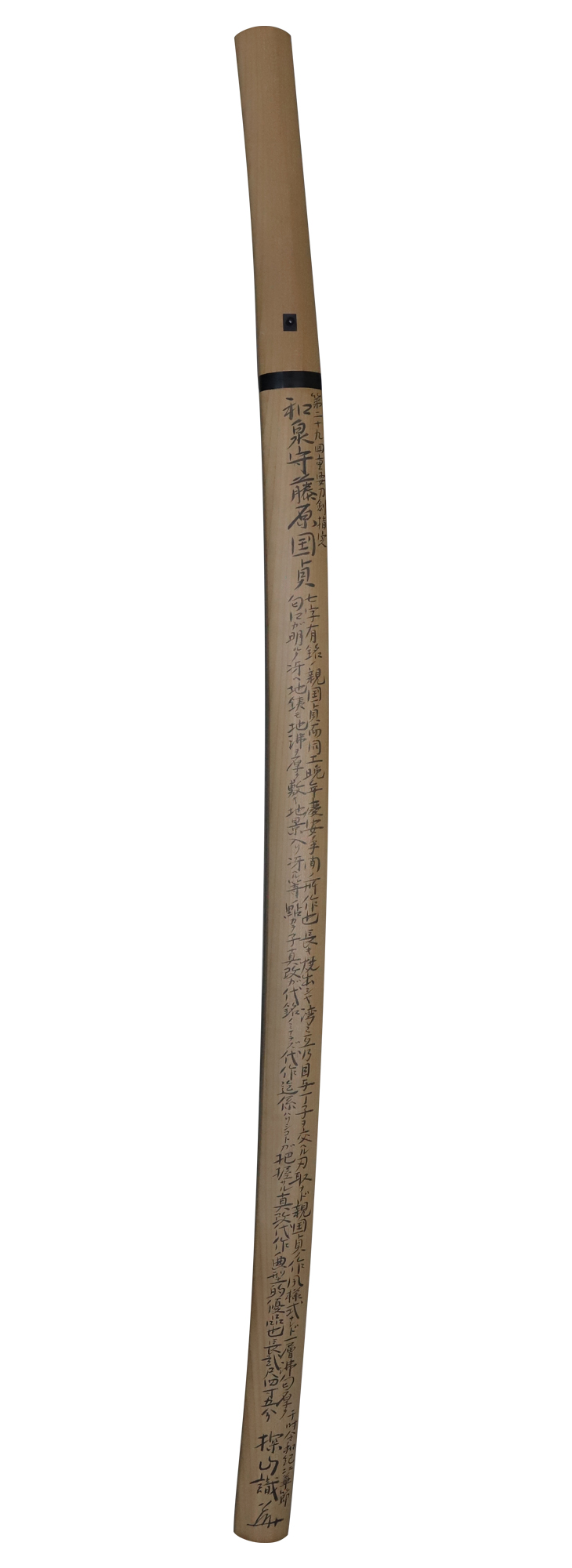

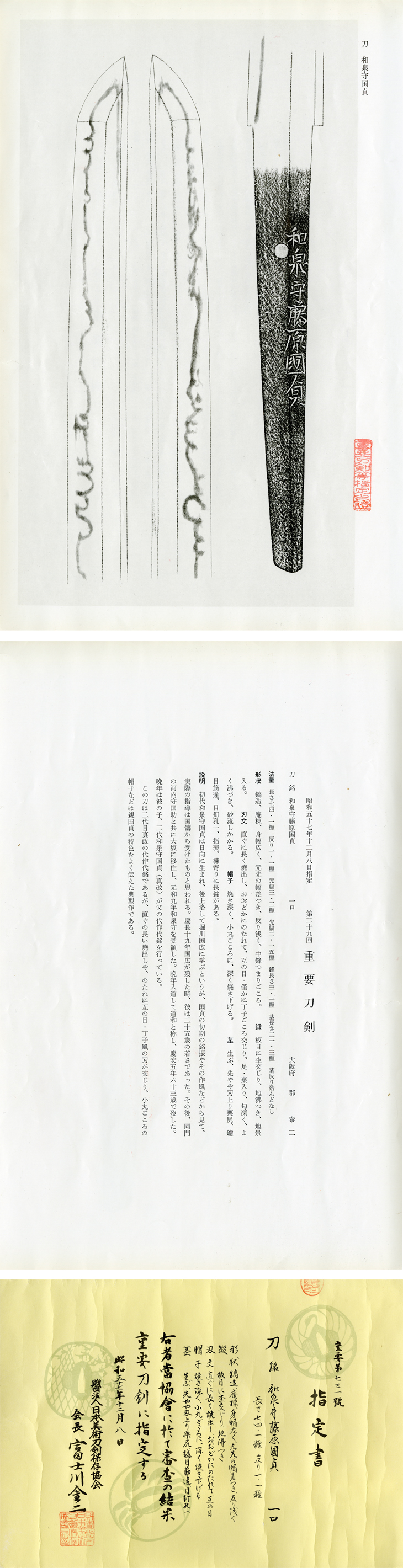

刀 和泉守藤原国貞(井上真改代作代銘)

(いずみのかみふじわらのくにさだ)

Katana:Izuminokami Fujiwarano Kunisada

新刀・摂津 江戸前期 最上作

第二十九回重要刀剣指定品

『井上真改大鑑』所載品

探山先生鞘書き有り

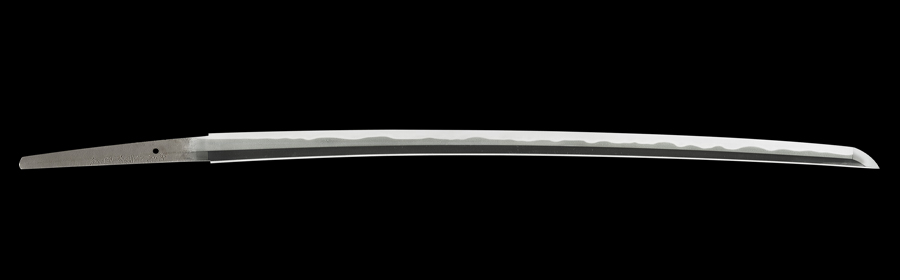

刃長:74.1(二尺四寸五分弱) 反り:1.1 元幅:3.36

先幅:2.26 元重ね:0.75 先重ね:0.56 穴1

【コメント】

井上真改の重要刀剣、同工最初期銘(父の代作代銘)の会心作、『井上真改大鑑』所載品です。

真改は、寛永七年(一六三〇)、初代国貞の次男として生まれ、八郎兵衛と称しました。大坂新刀鍛冶としては、津田越前守助廣と双璧を成し、新刀鍛冶ながら、重要文化財二口、重要美術品五口を数える名工です。

真改の銘の変遷は、『和泉守藤原国貞』、『和泉守国貞』、『井上和泉守国貞』、『井上真改』の四つに大別されます。

慶安元年二月(一六四八)から、慶安五年五月(一六五二)に初代が没するまでが、『和泉守藤原国貞』銘、いわゆる父の代作代銘時期に当たります。

承応二年八月(一六五三)から、『和泉守国貞』銘となり、万治四年二月(一六六一)からは、『井上和泉守国貞』銘、同時に『菊紋』も切るようになります。

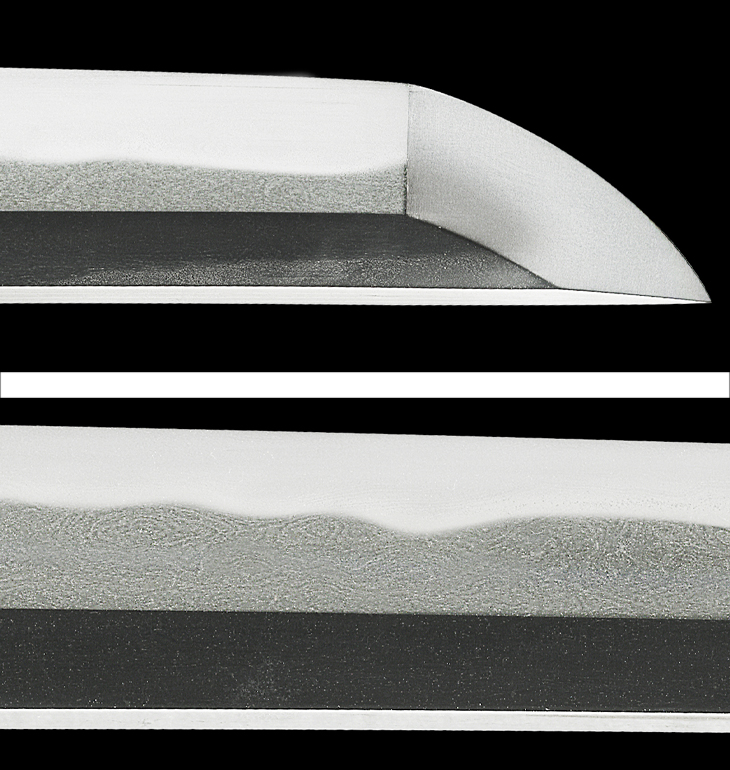

寛文十二年八月(一六七二)からは『井上真改』銘となり、天和二年十一月(一六八二)、五十三歳で没。 真改の地鉄は、良く練られた美しい小板目、板目肌に、時折流れ柾の交じるものを基本として、上品に肌立つものと、梨子地の如く詰んだものがあります。

刃文は、父の代作代銘期、最初期作に於いては、父譲りの頭の丸い互の目乱れを主調とした作風が多く、『井上和泉守国貞』銘となった寛文の初め頃からは、互の目乱れに湾れの交じる作が多くなります。寛文七、八年頃からは、真改特有の広直刃調の深い焼き刃が見られるようになります。

本作は昭和五十七年(一九八二)、第二十九回重要刀剣指定品、図譜、探山先生の鞘書き、その銘振りからも分かるように、井上真改が父の代作代銘を行った会心作、『井上真改大鑑』所載品です。

慶安年間(一六四八~五二年)の作、『井上真改大鑑』では『慶安二年頃』としており、真改二十歳の頃になります。

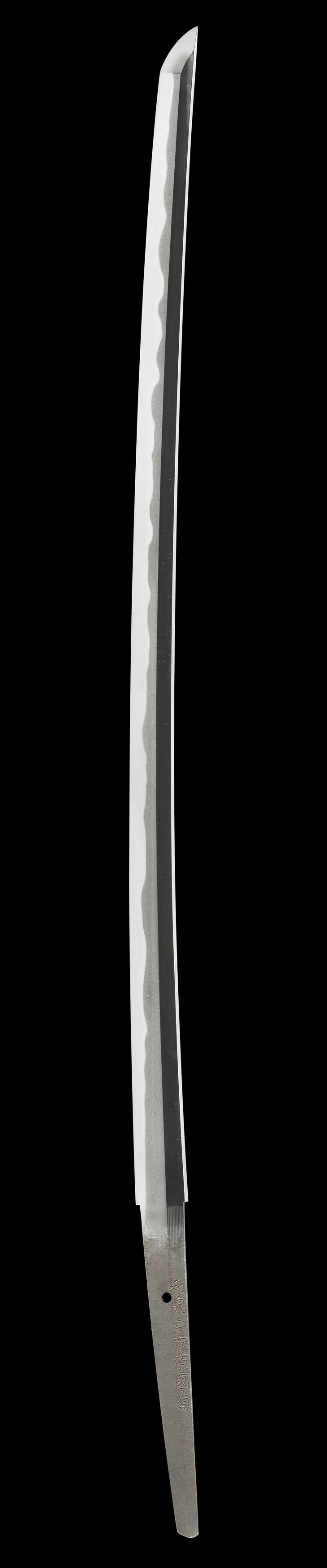

寸法二尺四寸五分弱、切っ先詰まり気味で反りやや浅め、身幅、重ねガシッとした堂々たるスタイル、地刃すこぶる健全、研ぎ減りなど微塵も感じさせない刀身は、手持ちズシッときます。

板目に杢目を交えて良く詰んだ精良な地鉄は、細かな地景繁く入り、地沸微塵に厚く付き、直調の焼き出しから互の目乱れを主体として焼き、湾れ、小互の目、丁子心の刃を交え、刃縁所々荒沸付き、匂い一際深く明るく冴え、刃中葉、小足入り、金筋、砂流しが掛かっています。

流石は新刀重要、迫力が違います。欠点はありません。

探山先生鞘書きにも『この地刃の出来、冴えからして、真改が代銘のみならず、代作まで行ったことが把握される一振り、真改代作の典型作優品也。』とあります。

新刀研究の基礎文献『新刀弁疑』の著者、刀剣研究家鎌田魚妙(なたえ)が、『良く出来たものは、正宗にも劣らざるものあり。』と賞賛したことから、『大坂正宗』と称された真改の高い技量、本作を見る限り、既にこの年で完成の域に達していると確信します。同工初期の代表作になる一振りです。

お買いものガイド