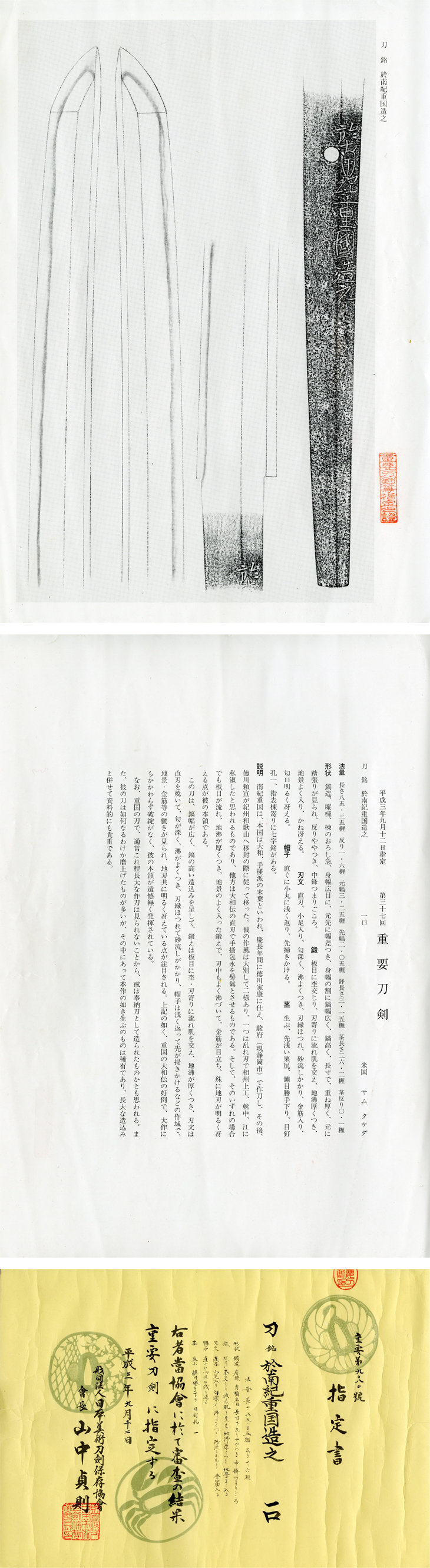

刀 於南紀重国造之(初代)

(なんきにおいてしげくにこれをつくる)

Katana:Nanki Shigekuni

新刀・紀伊 江戸初期 最上作 良業物

第三十七回重要刀剣指定品

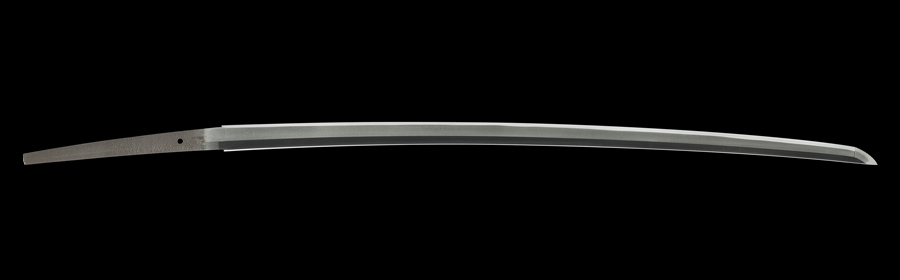

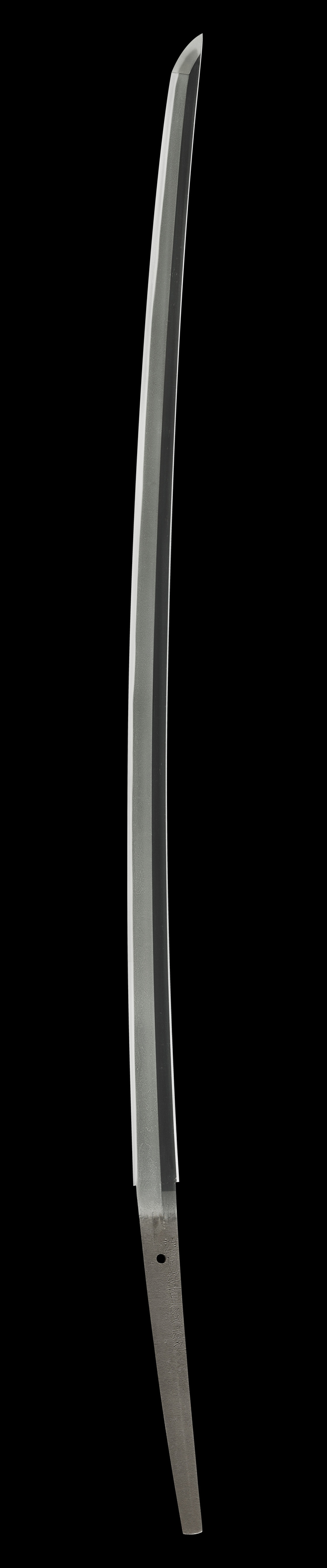

刃長:85.4(二尺八寸二分弱) 反り:1.6 元幅:3.47

先幅:2.30 元重ね:0.93 先重ね:0.70 穴1

【コメント】

南紀重国(初代)の重要刀剣、新刀最上作、大和伝典型作、同工中最長と鑑せられる特注の超大作です。 初代重国は、大和手掻派の末裔鍛冶であると伝わり、幕末まで続く文珠鍛冶の筆頭として活躍した名工で、同銘が幕末まで十一代に渡ります。

重国は慶長十五年頃、徳川家康の命により、大和より駿府へ移り、初代康継と共に鍛刀、元和五年には、駿河、遠江の領主であった徳川頼宣(家康の十男で紀州徳川家の藩祖)が、紀州和歌山へ移った際に、共に従って移住しました。

同工には年紀作がほとんど見られないため、正確な作刀期間、生没年も定かではありませんが、慶長から寛永頃までとされています。

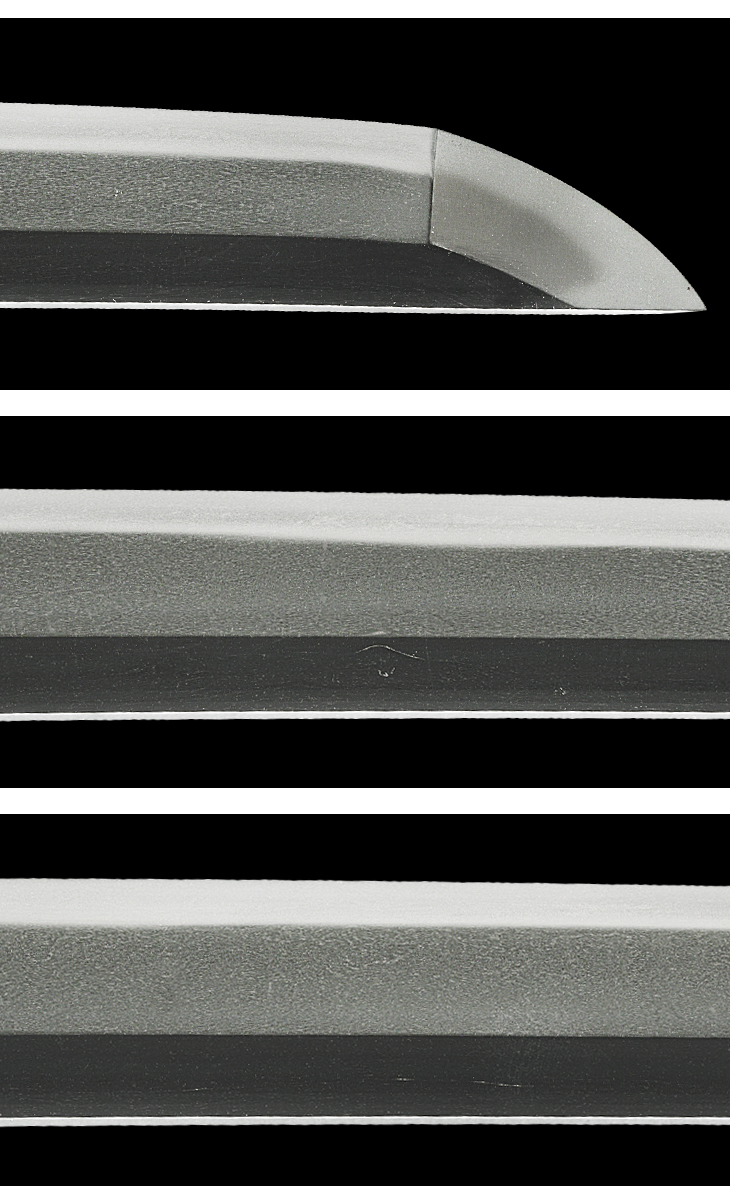

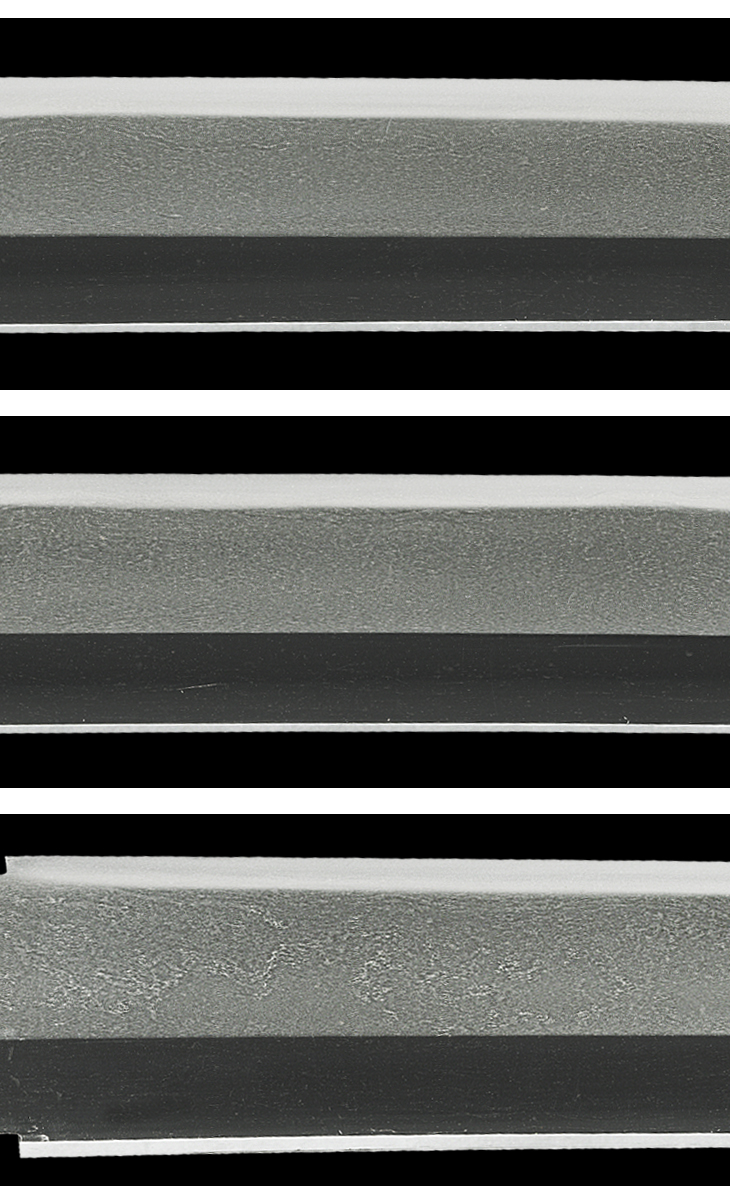

作風は、大別して二様あり、一つは、相州上工、中でも江に私淑したと思われる湾れに互の目交じりの乱れ刃、もう一つは、その出自とされる大和手掻派の祖である包永の作風を継承した直刃があり、総じて直刃調の作が多く見られます。

銘振りは、前期『駿府打ち』は、『和州手掻住重国於駿府造之』、『駿州住重国造之』、後期『紀州打ち』は、『於南紀重国造之』、『於紀州和歌山重国作』などと切ります。

本作は平成三年(一九九一)、第三十七回重要刀剣指定品、寸法二尺八寸二分弱と何とも長大な一振り、鎬すこぶる高く、身幅、重ねガシッとして、持った瞬間にズシッとくるこの重量感には圧倒されます。

年紀はありませんが、その銘振りから紀州へ移った元和五年以降の後期作、いわゆる『紀州打ち』であることが分かります。

直湾れ調の刃文は、刃縁にほつれ、打ちのけ、二重刃風の沸筋掛かって明るく冴え、刃中金筋、砂流し掛かる出来です。

図譜には、『本作は、地刃共に明るく冴えた重国大和伝の好例で、大作にもかかわらず、破綻がなく、彼の本領が遺憾なく発揮されている。また重国の刀でこれ程長大な作は見られないことから、或いは奉納刀として造られたものかと思われる。彼の刀は如何なるわけか磨り上げたものが多いが、その中にあってこれ程長いもので生ぶのものは稀有であり、資料的にも貴重である。』とあるように、 これまで本誌では重国を何振りも掲載してきましたが、二尺五寸を超えるものはありませんでした。

同派及び同工の代表作に成り得る超大作、この南紀は凄い!

お買いものガイド