小太刀 伝三条(無銘)

(でんさんじょう)

Kodachi:Den Sanjo(Mumei)

古刀・山城 平安後期 拵え付き

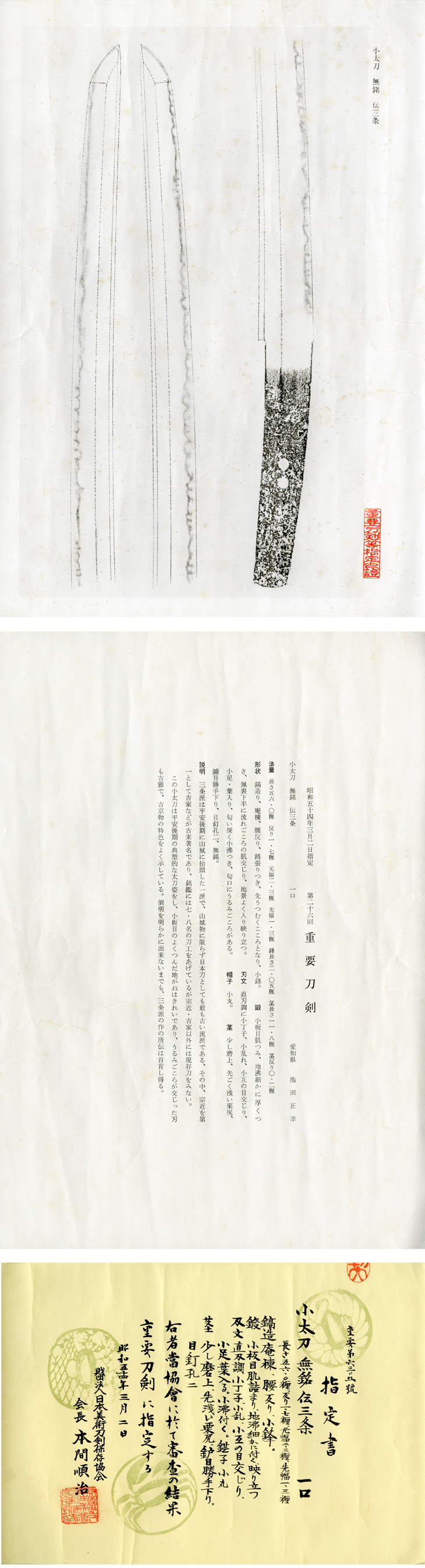

第二十六回重要刀剣指定品

薫山先生及び探山先生鞘書き有り

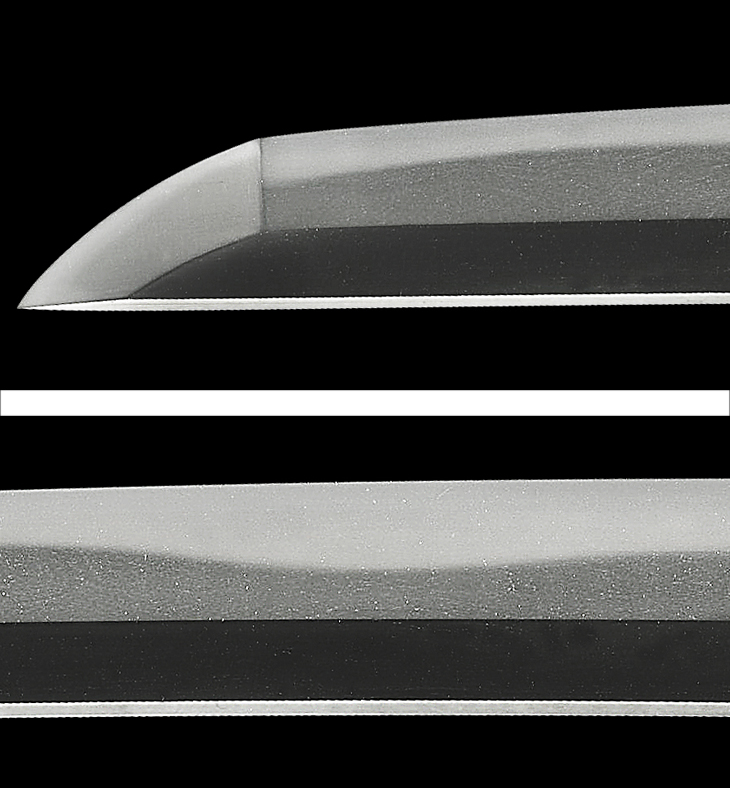

刃長:56.0(一尺八寸五分弱) 反り:1.7 元幅:2.38

先幅:1.33 元重ね:0.57 先重ね:0.28 穴2

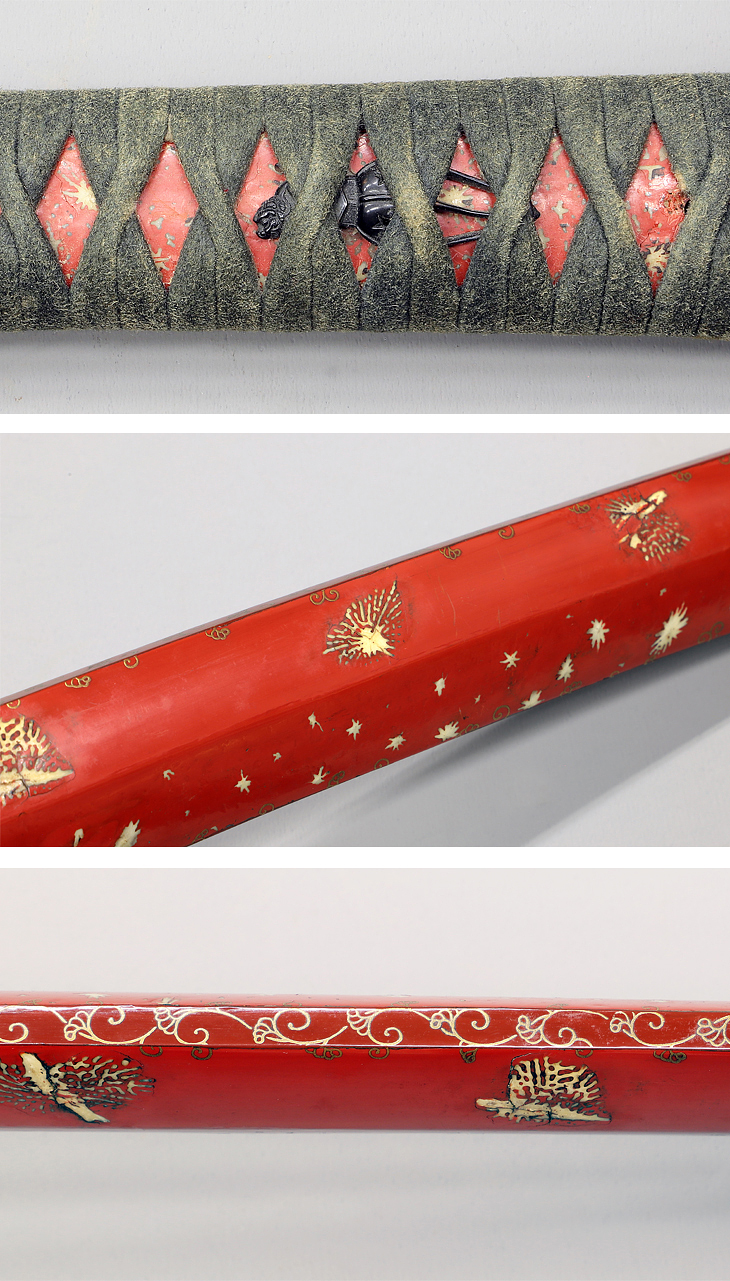

打ち刀拵え(江戸期 全長88 鞘 朱に蝶鮫研ぎ出し鞘 唐草文金蒔絵 こじり、返り角、栗型、鯉口は濃い朱塗り 柄 鞘に同じ朱塗り蝶鮫の下地に深緑裏革柄巻き 縁頭、赤銅金色絵、中央部分は魚子地に赤銅の獅子の据紋、小べり赤銅 目貫、赤銅容彫、香炉に獅子図 鍔 赤銅魚子地据紋金象嵌、桐紋図 金覆輪 両櫃赤銅埋め 素銅に金着せ切羽)付き。

【コメント】

平安後期作、『伝三条(無銘)』極めの重要刀剣小太刀、小鍛冶宗近を筆頭とする古京物の最高峰鍛冶集団による希少な現存品、典雅で古調な地刃の雰囲気を存分に示した名品です。

山城鍛冶は、大半が京都を中心に栄えたため、京物と称されますが、その京物の中でも古とされるのが、平安中期の永延(九八七~九八九)頃の刀工とされる小鍛冶宗近です。宗近の子とも、孫とも、弟子とも伝わる鍛冶に、吉家、近村、兼永、国永らがおり、宗近、吉家、近村は京三条、兼永、国永は京五条に住して鍛刀したことから、それぞれを三条物、五条物と呼び、鎌倉初期頃まで活躍しました。これらを総称して古京物と呼びます。以降同国では、粟田口派、綾小路派、来派、長谷部派、信国派が順次活躍しました。

本作は『伝三条』と極められた一振り、昭和五十四年、第二十六回の重要刀剣指定品です。

寸法一尺八寸五分弱、僅かに茎先を摘まんでいますが、ほぼ生ぶの姿を留めた雅やかな小太刀です。

三条派と言えば前述した宗近が祖ですが、正真確実な在銘品は極々僅少で、有名なのが、国宝名物『三日月宗近』と御物の太刀かと思います。国宝は刀銘で『三条』とのみ切り、御物は太刀銘で『宗近』と切っています。現在の所、『三条宗近』と銘のある正真作はありません。一門には、宗近の子とされる近村、吉家がいます。

作風は、細身で元先身幅の差があり、反り深く、腰元から茎に掛けて強く反って踏ん張り付き、先の方に行くに従い反りが緩やかになり、小切っ先に結ぶ姿、小板目精良に詰み、時折柾流れや大肌を交え、地沸微塵に付き、細かな地景入り、鉄色明るく、淡く乱れ映り立つ地鉄、小互の目、小丁子、小乱れを主体とし、匂い深く小沸良く付き、刃中小足、細かな金筋掛かる出来を基本とします。

特に宗近には刃縁に沿って二重刃、三重刃、三日月形の打ちのけ、湯走りなどが頻りに掛かるのが特徴で、前述の『三日月宗近』の名は、三日月形の打ちのけが頻りに掛かる様子に由来しています。

また『三日月宗近』が、『鬼丸国綱(御物)』、『童子切安綱(国宝)』、『大典太光世(国宝)』、『数珠丸恒次(重要文化財)』と共に『天下五剣』にその名を連ねる名刀中の名刀であることは言うまでもありません。

本作は小板目肌総体的に良く詰み、所々板目が流れ心に肌立ち、地沸微塵に厚く付いて地色明るく、沸映り立ち、細かな地景が良く入る地鉄、直湾れ調で、小丁子、小乱れ、小互の目を交えた刃文は、刃縁匂い深く小沸付いて明るく潤み勝ちとなり、刃中小足、葉が入るなど、如何にも時代の上がりそうな地刃の雰囲気があります。

図譜には、『この小太刀は、平安後期の典型的な太刀姿であり、地刃の出来は古京物の特色を良く示している。個銘まで明らかに出来ないまでも、三条派の作の所伝は首肯し得る。』とあります。これまで無銘で『三条宗近』と極まったケースはなく、『三条』と極まるケースも極々稀です。

付属の外装は、蝶鮫の研ぎ出しに唐草文金蒔絵を施した朱鞘拵えで、刀身の雰囲気にピタッと合っています。

三条派が活躍した今から八百年以上昔の時代は、平安中期頃までの直刀時代に変わって、反りを持つ日本刀のスタイルが確立されて間もない頃、言わば日本刀初期時代、そんな時代の生ぶ太刀が、健全な状態で残っているのは素晴らしいことです。

『三条』という言葉の響きだけでロマンが溢れてくる名品、日本刀萌芽期の何とも美しい小太刀です。

お買いものガイド