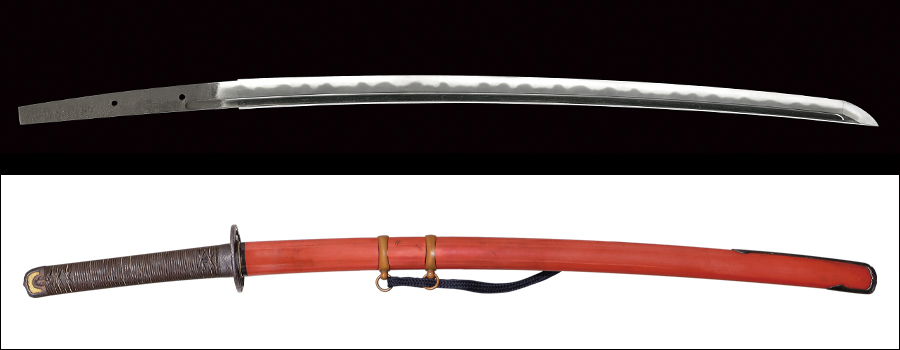

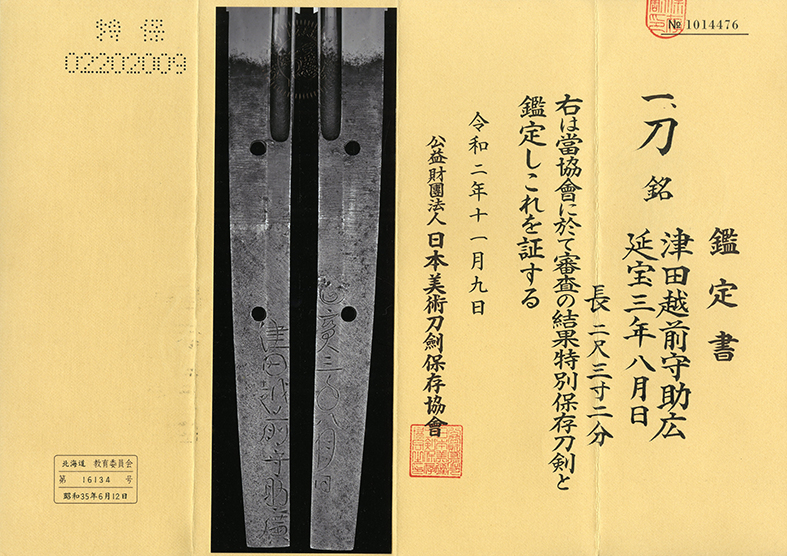

刀 津田越前守助廣(丸津田)

(つだえちぜんのかみすけひろ)

延宝三年八月日(一六七五)

Katana:Tsuda Echizennokami Sukehiro

新刀・摂津 江戸前期

最上作 大業物 拵え入り

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:70.4(二尺三寸二分強) 反り:1.4 元幅:3.31

先幅:2.42 元重ね:0.73 先重ね:0.57 穴2

打ち刀拵え (幕末期 全長112センチ 柄長25センチ 鞘 朱鞘 鉄地に毛彫、鋤出彫の大ぶりな桑形こじり、波の図 足金物、素銅研磨地無文 下げ緒黒 柄 黒塗り板に細焦げ茶革巻き、縁頭、鉄地こじりと同作 目貫なし 鍔 鉄地、肉彫透、鶴丸図)入り。

【コメント】

新刀最上作大業物、津田越前守助廣(丸津田銘)作、延宝年紀入りの豪壮な一振り、華やかな濤瀾風乱れを焼いた同工大成期の代表作です。

二代助廣は、寛永十四年(一六三七年)、摂津国打出村(現在の芦屋市)に生まれ、大坂に出て初代助廣の門人となり、後に養子となって二代助廣を襲名、寛文七年(一六六七年)、大坂城代青山因幡守宗俊の抱え鍛冶となりました。井上真改と双璧を成す、大坂新刀鍛冶の最高峰で、同工が創始した濤瀾刃は、それ以降現代に至るまで、数多の刀匠に多大なる影響を与えており、華やかな乱れ刃の代名詞となっています。

作刀期間は、承応二年(一六五三年)から天和二年(一六八二年)までの三十年余りですが、明暦三年(一六五七年)の終わり、二十一歳の頃までは、初代の代作代銘を行っています。同年『越前守』を受領、万治元年(一六五八年)から二代助廣として独立、これ以降が自身銘の作になります。

銘の変遷としては、最初は基本『越前守助廣』銘ですが、万治元、二年のみ『越前守源助廣』と源姓の銘、万治三年から寛文四年(一六六四年)頃までは、『越前守藤原助廣』と藤原姓の銘も見られます。寛文七年二月からは、津田を冠した『津田越前守助廣』銘、いわゆる『角津田』銘となり、筋違いのみであった鑢目に、同工特有の香包化粧鑢が加わり、寛文七年八月からは、裏年紀のみ草書風となります。『角津田』銘は、延宝二年(一六七四年)二月までの七年間、それ以降天和二年正月までの八年間は、表裏草書風の『丸津田』銘となります。同年三月、四十六歳で急逝。

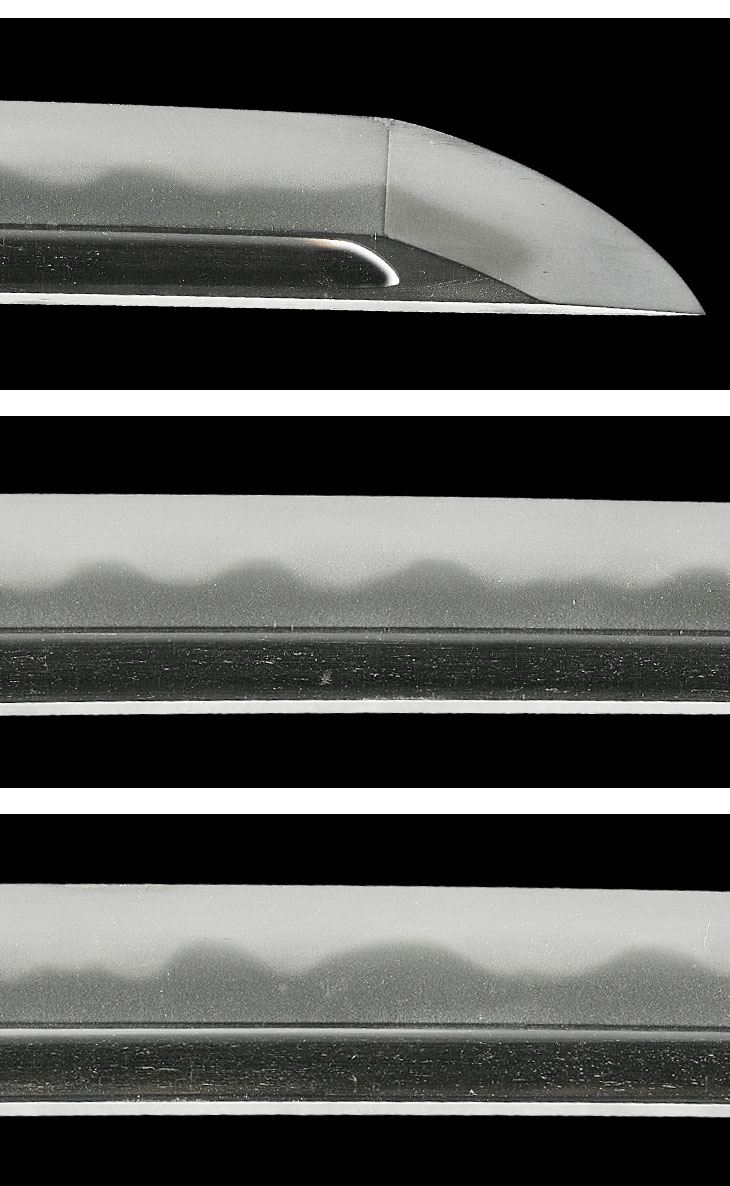

作風は、初代の代作期に於いては、丁子に互の目交じり、小丁子乱れ、焼きの高い足長丁子など、全て初代風を継承していましたが、寛文三年に初代が没してからは、濤瀾風の刃が交じる互の目乱れへ移行、焼きの谷に玉を焼くようになります。同工の代名詞でもある濤瀾刃が完成するのは、角津田銘の終わり頃、延宝年間に入ってからとなります。その他湾れ調、直刃もありますが、いずれにしても抜群に上手いです。

本作は延宝三年八月、同工三十九歳の頃の作、いわゆる『丸津田』銘の華やかな濤瀾風互の目乱れの会心作です。

延宝三年と言えば、かの有名な井上真改との合作刀(特別重要刀剣指定品)が製作された年でもあり、心技体全てに於いて充実した同工大成期に当たります。

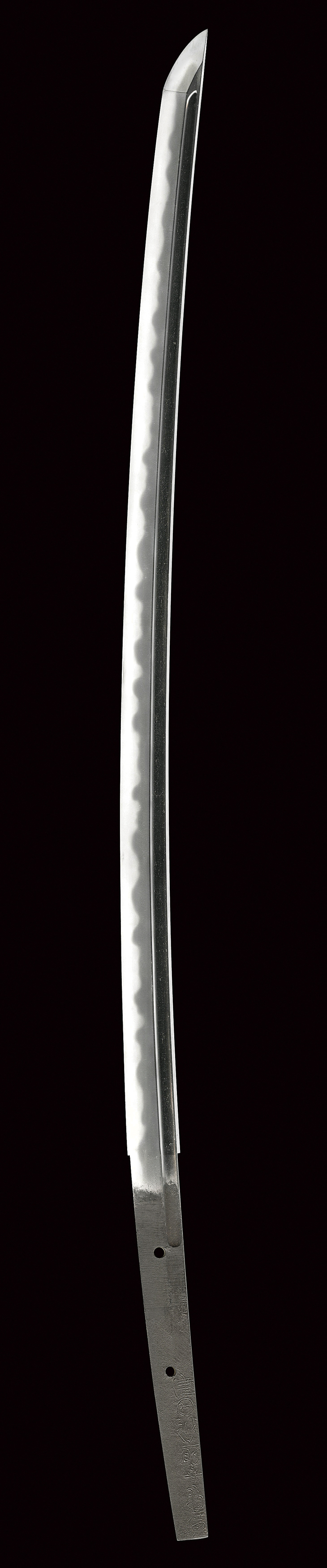

寸法二尺三寸二分、反りやや浅め、元先身幅ガシッとして、重ねもしっかりとした豪壮な一振りです。

生ぶ樋の丸留めの位置からして、三寸近く磨り上がっており、元来は二尺五寸を優に超える長尺刀であったことが分かります。

丸津田の刀で、これ位身幅のしっかりした作は初めて見ました。前述の特別重要でもここまで身幅はありません。磨り上がっていますので、本来の元幅は更に広かったことになります。

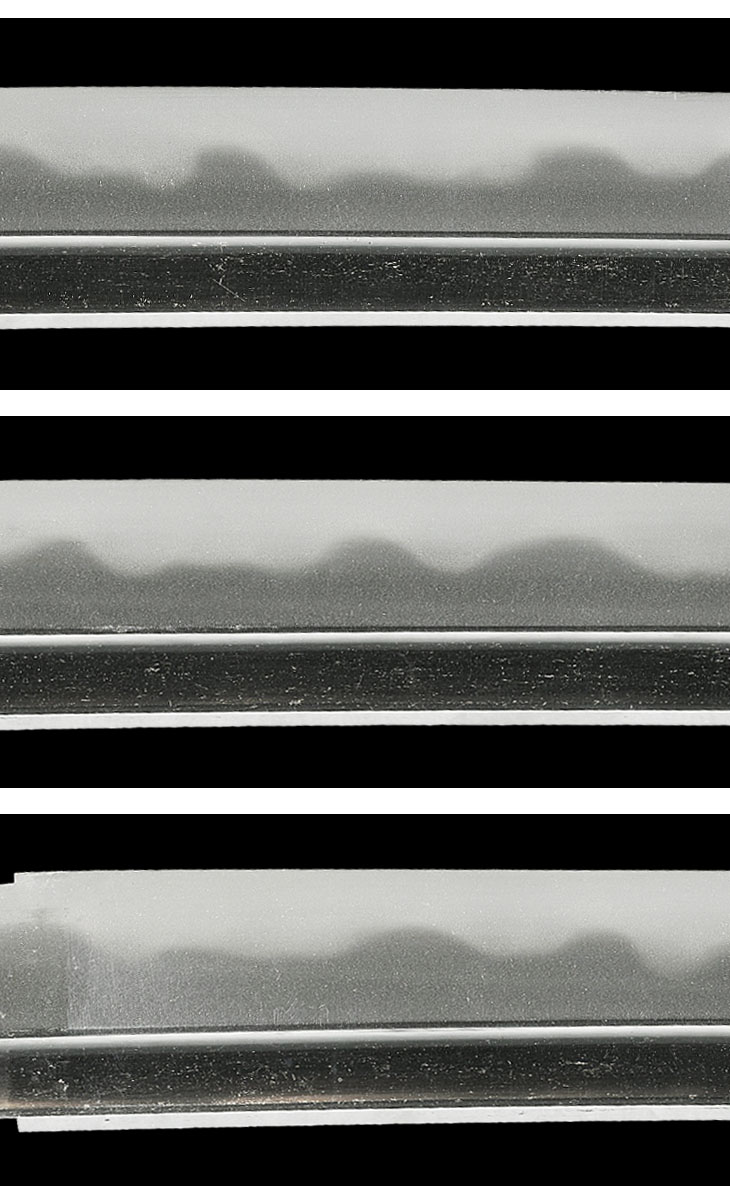

小板目肌が良く詰んだ精良な地鉄は、やや青み掛かった深みのある色合いで、地色明るく、地沸微塵に厚く付き、細やかな地景が繁く入っています。

互の目乱れを主体に、濤瀾風乱れを交えた焼き刃は、刃縁沸匂い深く明るく冴え、刃中互の目足入り、繊細な金筋、砂流しが掛かっています。

美しい沸粒が均等に配置され、柔らかな匂いに覆われた刃縁の景色は、同工にしか成し得ない妙技です。

この地刃の出来、健全さ、重量感は、鞘から抜いた瞬間に重要刀剣と錯覚します。

茎が生ぶならば、疾うの昔に重要刀剣に指定されているでしょう。

これまで何処にも出ていない激生ぶ品、まだ鑑定が付いて間もなく、現状拵えに入っていますので、これを機にビシッと最上の仕上げ研ぎを掛けて、白鞘を新調して頂くのが良いでしょう。

正直、丸津田銘で延宝年紀入りの乱れ刃の作は、中々チャンスが巡って来ません。

次は何時になるか見当も付きません。これは押さえて下さい。

お買いものガイド