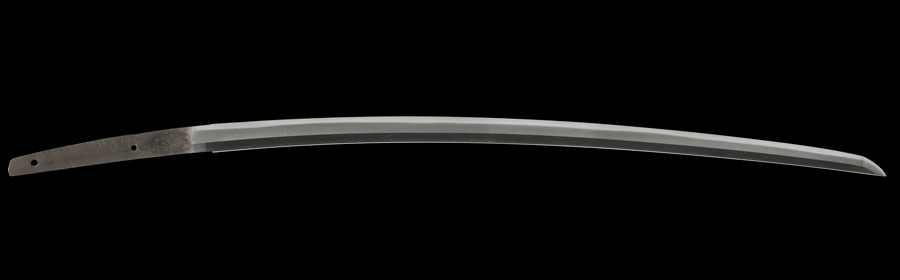

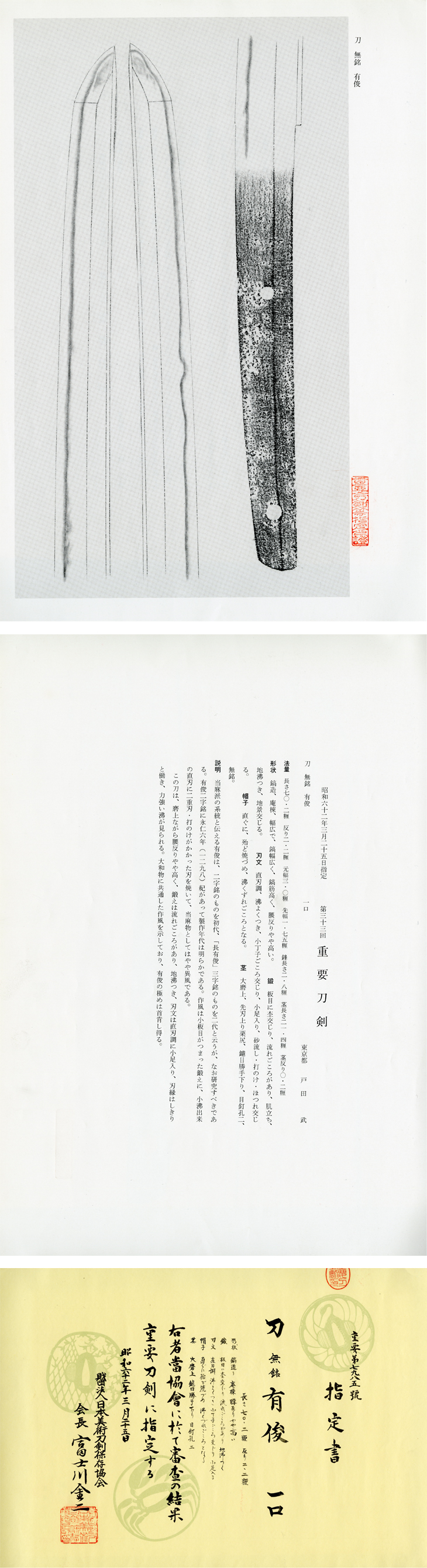

刀 大和国有俊(無銘)

(やまとのくにありとし)

Katana:Yamatonokuni Aritoshi(Mumei)

古刀・大和 鎌倉末期

第三十三回重要刀剣指定品

刃長:70.2(二尺三寸二分弱) 反り:2.0 元幅:2.99

先幅:1.81 元重ね:0.66 先重ね:0.43 穴2

【コメント】

大和国有俊(無銘)の重要刀剣、当麻鍛冶代表鍛冶の貴重な現存品、同工地刃の特長を示した鎌倉期の美しい大和物です。

当麻鍛冶は、二上山(にじょうざん)の麓、大和国北葛城郡当麻(現奈良県葛城市当麻)にある、当麻寺に従属していた鍛冶集団で、鎌倉後期の正応(一二八八~九二年)頃の年代と伝える国行を祖とし、以降南北朝期に掛けて活躍、門下には友行、友清、友長、友綱、国清、有俊、有法師などいますが、在銘現存作は極僅かです。

同派に於いては、特に無銘極めの作に、直刃調で刃中金筋などの沸の働きが烈しく、地景を交えた板目がうねるなど、相州伝気質の強いものが多く見られるのも一つの特徴で、一見すると、相州行光辺りに紛れるような作も見られます。

本作は、大磨り上げ無銘ながら『有俊』と極められた一振り、同工には『永仁六年(一二九八年) 有俊』と銘切られた太刀が残されていることから、その活躍期を窺い知ることが出来ます。

有俊には二字銘に切るものと、長有俊と三字銘に切るものがあり、三字銘の方を銘鑑では建武(一三三四~三七年)頃とし、両者は年代的、銘字の書風の違いなどからして別人とみなし、二字銘を初代、三字銘を二代とする説を有力視しています。三字銘の『長』は長兵衛の略とも云われています。

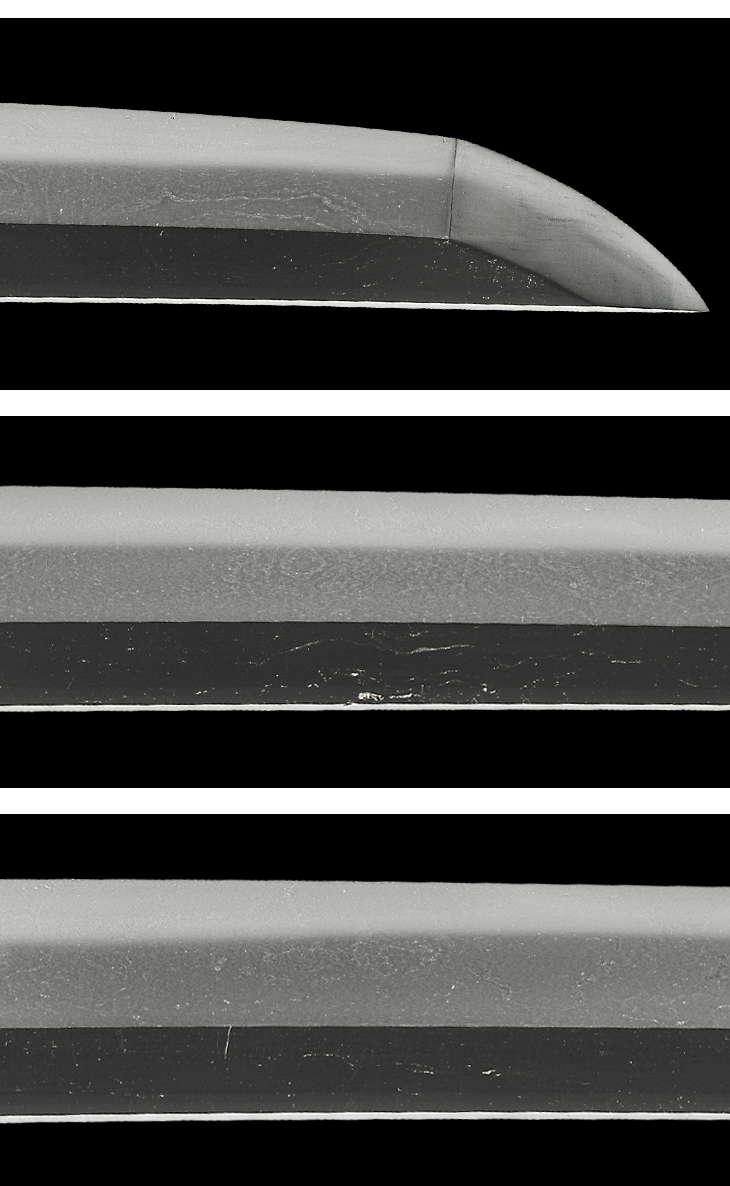

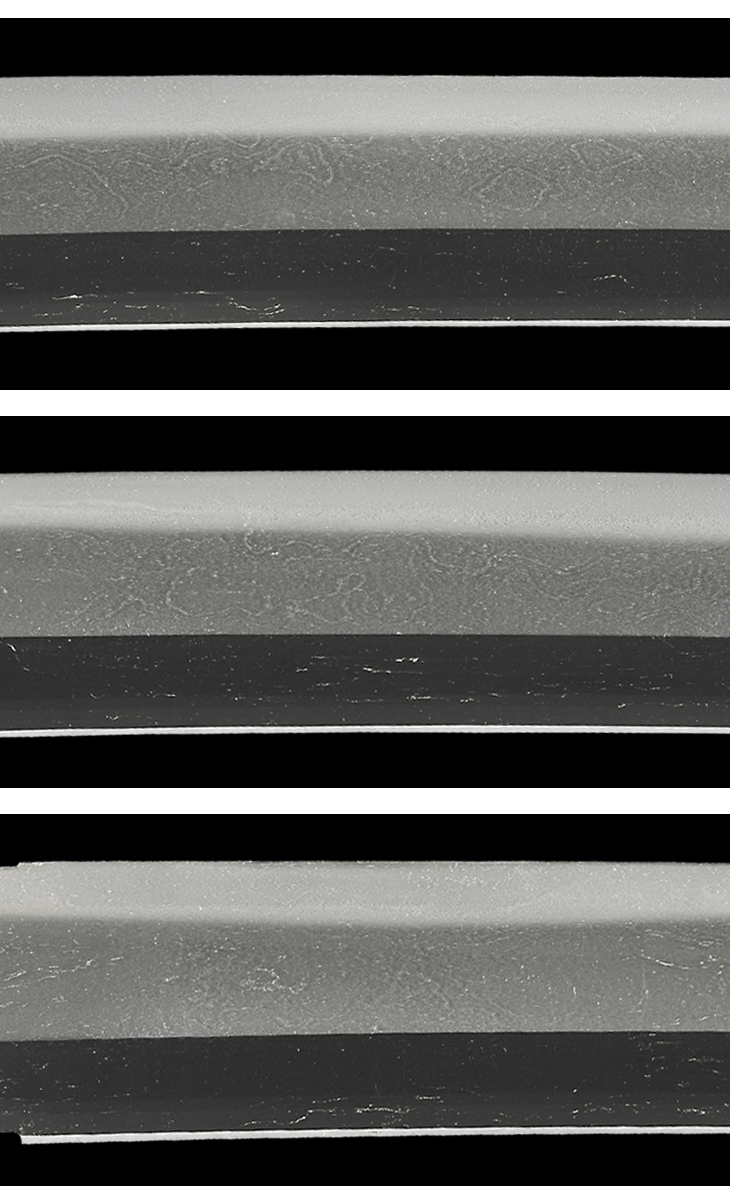

作風は、両者共に小板目詰まった鍛えに、直刃調の刃を焼きますが、焼き刃に沿って二重刃、打ちのけ等が目立って掛かる点が特長であり、当麻物としてはやや異風とも言えるでしょう。

寸法二尺三寸二分弱、大磨り上げながら腰反り付き、鎬高く鎬幅の広いスタイルは、鎌倉末葉に於ける大和物の上品な太刀姿を示しています。

板目に杢目を交え、所々流れ心のある地鉄は、地沸良く付き、地景を織り成した鍛えで、直湾れ調の刃文は、小丁子心の刃を交えて、刃縁美しい沸が厚く付き、細かなほつれ、打ちのけ、刃中には金筋、砂流し掛かり、匂い口明るく、帽子も湾れ調で沸崩れとなって焼き詰めています。

地刃の力強い沸の働きこそ当麻鍛冶の真骨頂、中でも長有俊の特長を良く示した優品です。

古作大和物と鑑せられる無銘刀で、個銘まで極まることは中々ありません。

地刃も健やかで、鎌倉期の美しい大和物をお探しならば、是非ともお薦めです。

お買いものガイド