刀 肥州住藤原清国作(同田貫)

(ひしゅうじゅうふじわらのきよくにさく)

Katana:Hisyuju FujiwaranoKiyokuni

古刀・肥後 安土桃山期

特別保存刀剣鑑定書付き

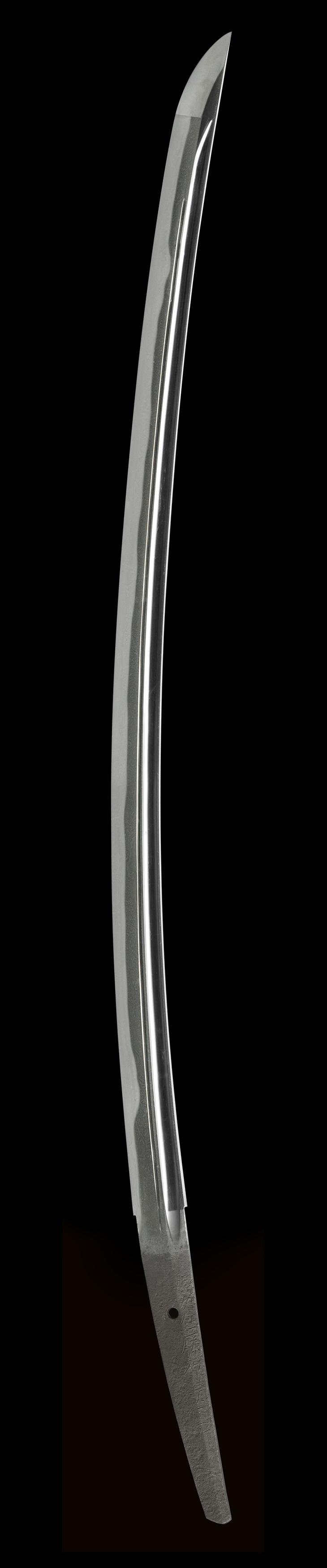

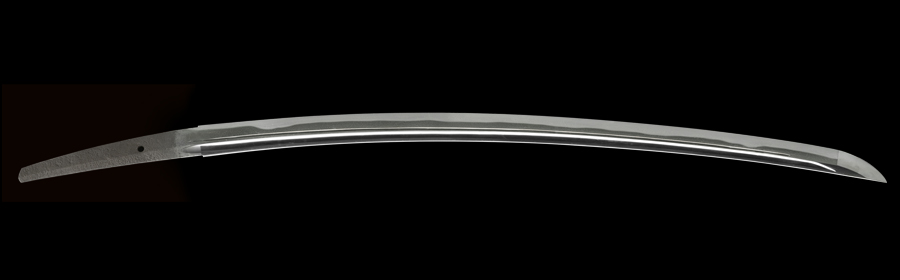

刃長:69.0(二尺二寸八分弱) 反り:2.6 元幅:3.27

先幅:2.43 元重ね:0.81 先重ね:0.58 穴1

【コメント】

肥後国同田貫清国作、覇気溢れる雄壮な姿に、上質な地刃の出来を示した優品、 同派筆頭鍛冶による、戦国期最強の実戦刀です。

同田貫一派は、肥後熊本の戦国武将、加藤清正の抱え工として、古刀最末期から新刀初期に掛けて、一躍その名を天下に轟かせた鍛冶集団で、肥後延寿派の末裔に当たります。同派は『文禄・慶長の役』と呼ばれる朝鮮出兵の際、清正に従って朝鮮に赴き、その地で盛んに鍛刀し、実戦にてその凄まじい斬れ味を示したことで、最強の実戦刀としての地位を不動のものとしました。当時熊本城には、戦備として同派の刀、薙刀、槍などが、数百振り保管されていたと云います。同派の作は正に質実剛健、刀本来の斬れ味の良さ、頑丈さを重視した造り込みは、無骨ながらも、最も信頼のおける利刀として、多くの武将にも好まれました。今なおその人気は衰え知らず、昨今の刀剣ブームも手伝って、その人気は高まるばかりです。そんな同派にあって、棟梁格に当たるのが、清国と正国であり、一説によると、加藤清正より『清』『正』の字をそれぞれが一字ずつ賜り、改めたと云います。清国は文禄から慶長頃をその活躍期としています。

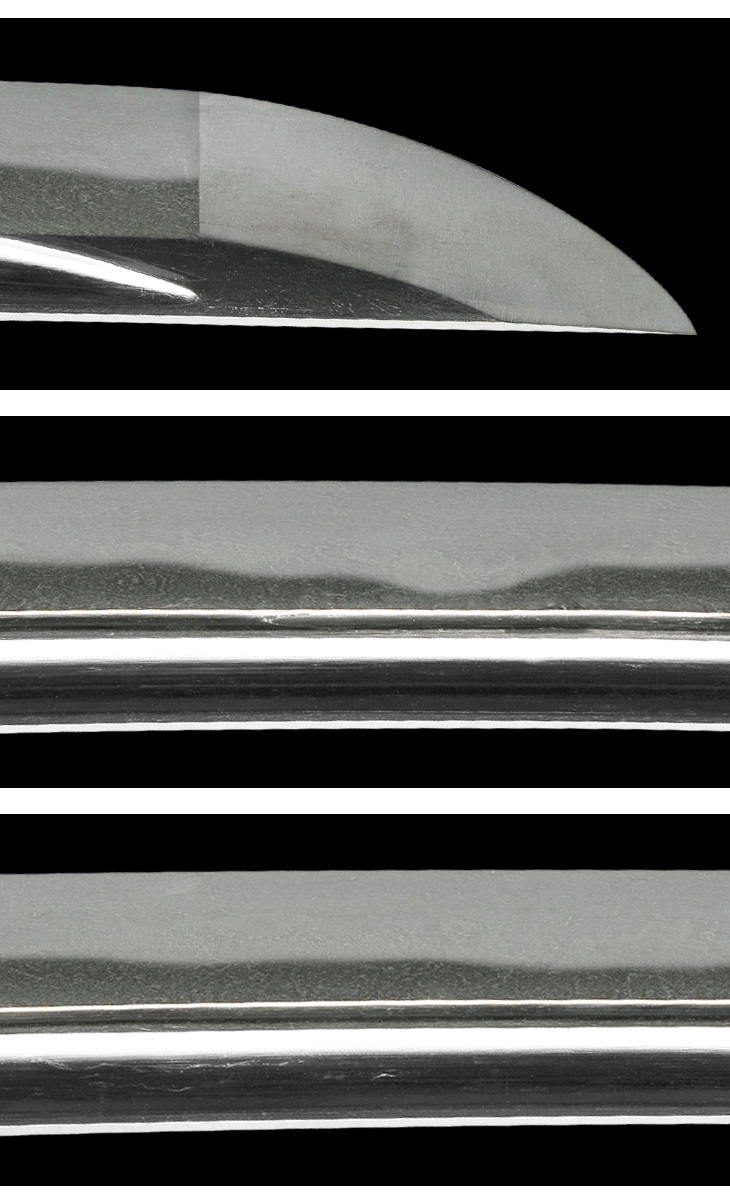

本作は切っ先がグッと伸びて、元先身幅の差が少ないガシッとした造り込み、正に慶長新刀スタイルの典型で、やや深めの棒樋に添え樋をハバキ下で掻き流し、反り深い堂々たる姿は、如何にも同田貫鍛冶らしい一振りです。板目、杢目に地景を交えた鍛えは、総体的に良く詰んで、所々流れ肌が上品に肌立っており、まま見受ける同派特有の野趣に富んだ鍛えとは、一線を画する上質な鍛えを見せています。湾れ乱れ調の刃取で、刃中小乱れ小互の目が入り、細かな変化を交え、金筋、砂流し掛かり、匂い口は沈み勝ちに締まっています。同派らしい力強い造り込みはそのままに、常よりも焼き刃に変化があり、鍛えも良く、鑑賞用としても大変見応えのある一振り、肥後国同田貫清国作、同工の代表作に成り得る優品です。