短刀 筑前国左安吉(生ぶ無銘)

(ちくぜんのくにさのやすよし)

Tanto:SanoYasuyoshi

古刀・筑前 南北朝中期 業物

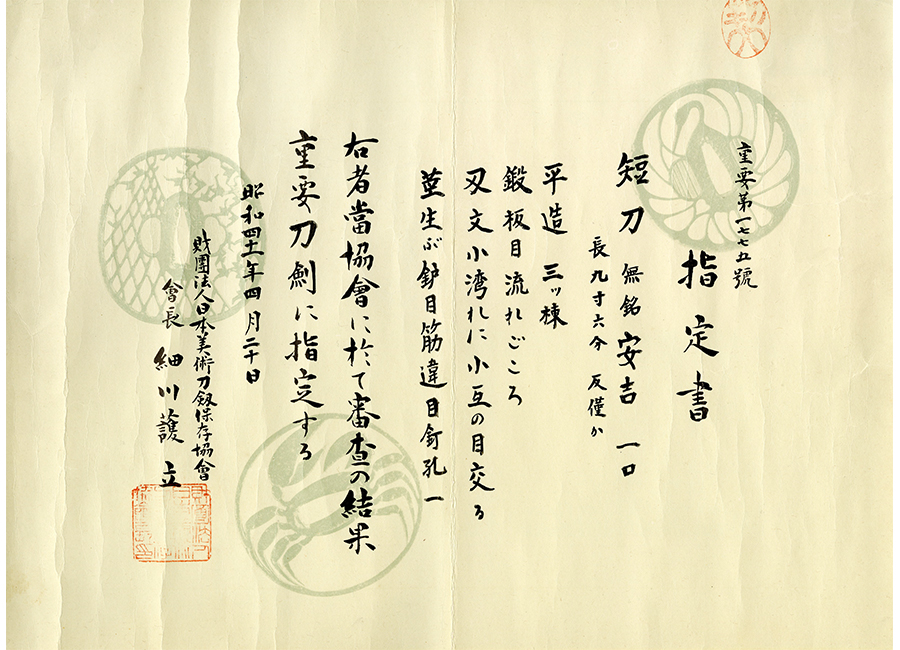

第十四回重要刀剣指定品

薫山先生鞘書き有り

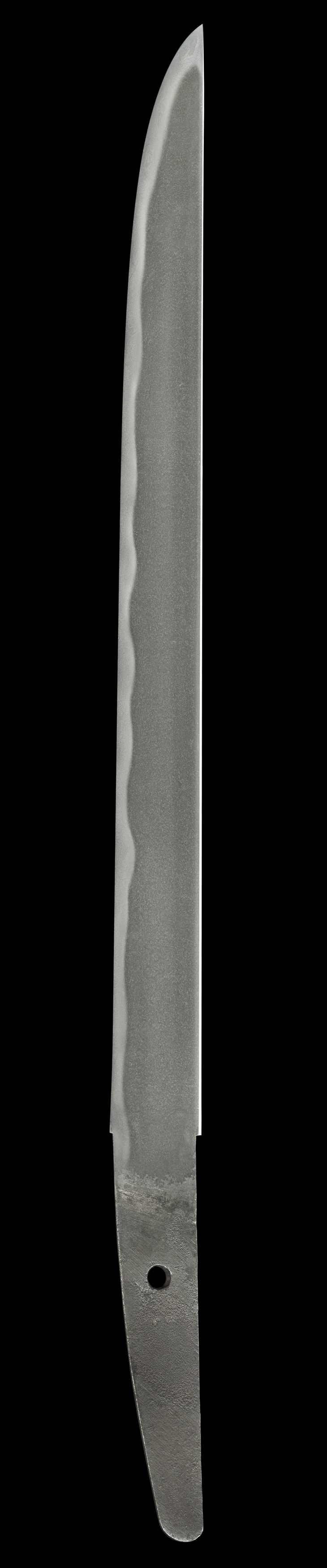

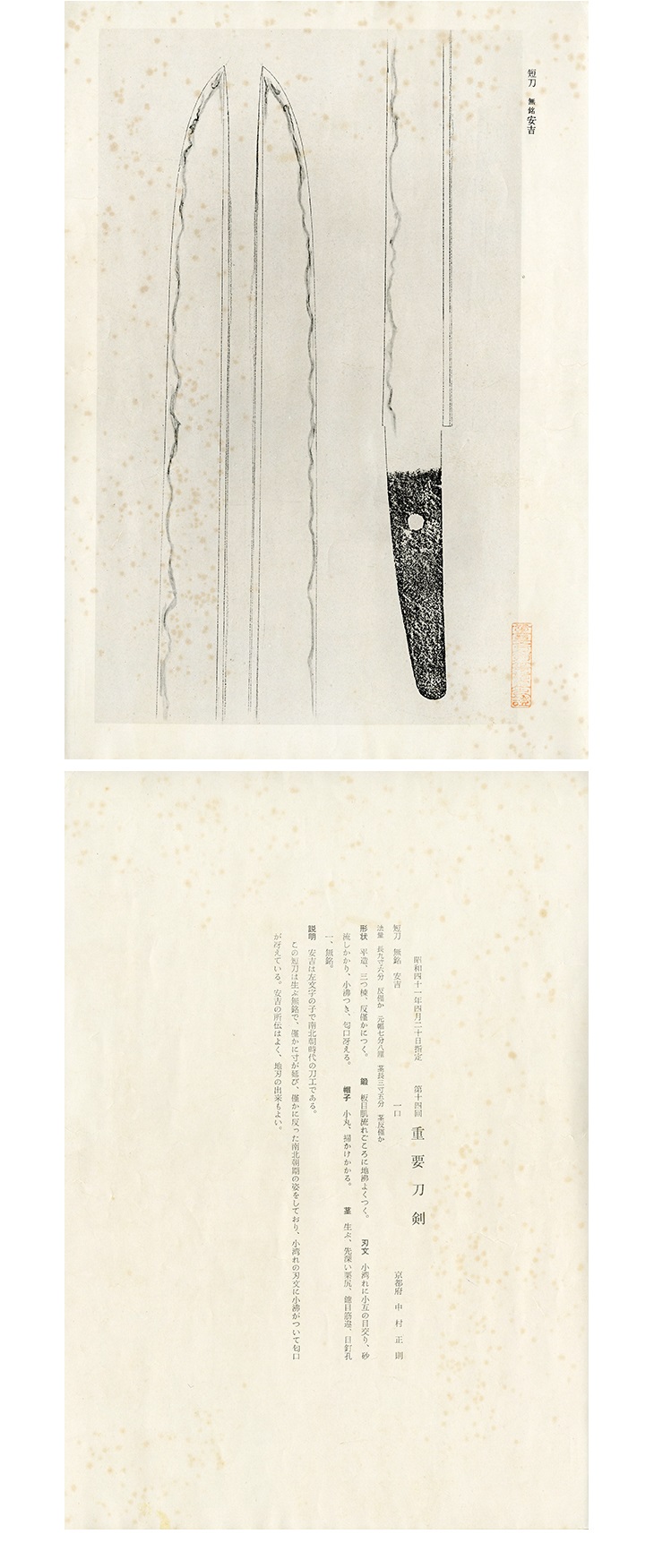

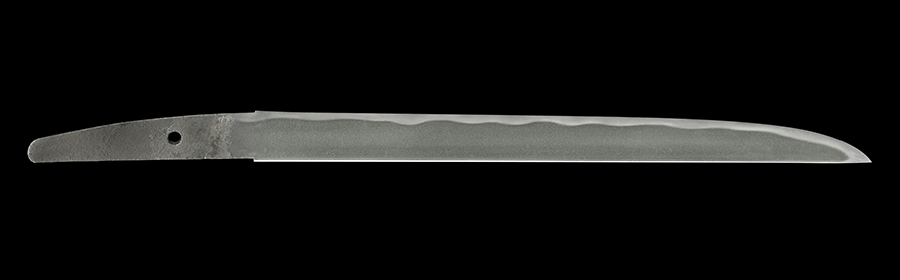

刃長:29.1(九寸六分強) 反り:僅か 元幅:2.46 元重ね:0.50 穴1

【コメント】

筑前国左安吉(生ぶ無銘)の重要刀剣短刀、姿、出来など全てに於いて、同工の特徴が顕現された名品、地刃の冴えは、父左文字に比肩する出来映えです。

左安吉は、大左こと左文字の子で、その二代目を継いだと伝え、左一門の棟梁格であり、左文字に次ぐ実力者、後に筑前から長州へ移住したと云います。このことは、『長州住安吉 正平十七 八月日』と銘のある重要美術品短刀の存在が、裏付けとなっています。これ以後、この地にも、長州左一派が繁栄し、応永頃に『長州住安吉』、文明頃に『長州府中住安吉』と銘した作が残されていますが、これらは同銘後代に当たります。

安吉の在銘品は、短刀、寸延び、小脇差しに限られ、その活躍期は南北朝中期の正平(一三四六~七〇年)頃、全て短刀、寸延びの作ですが、重要文化財五口、重要美術品五口を数える名工です。作風、造り込みに於いて、左文字との差異を挙げるならば、短刀姿が大振りになる点で、左文字が八寸前後であるのに対し、安吉は一尺前後となります。帽子は、左文字程鋭く尖って返ることが少なく、小湾れ、小互の目、互の目を主体とした焼き刃は同様ですが、刃沸が左文字に比べ穏やかな作が多く、中にはほぼ匂い勝ちとなり、直調の映りが立つなど、備前気質が強く現れる場合もあります。湾れ調で小互の目交じる出来は、備前兼光あたりに近似するものがあります。地景を交え、良く練られた感のある鍛えの美しさでは、左文字を凌ぐ場合もあります。

本作は生ぶ無銘、寸法九寸六分強、三ッ棟で重ね薄め、僅かに反りの付いた造り込みは、南北朝期の伸びやかな短刀姿を示しています。やや黒みのある地鉄は、小杢目、小板目を主体に良く練られた美しい鍛えで、刃寄り、棟寄りに流れ肌交じり、細かな地景を配し、地沸が微塵に厚く付いて、表中央にほのかな白け心、裏棟寄りにもほのかな棒映りが立っています。湾れ乱れ調の刃文は、刃中小互の目、小乱れを交えて、沸匂いが深く厚く付き、繊細な金筋掛かり、刃がうるむように明るく冴えています。

無銘刀に比べ、無銘短刀で『左文字』『左安吉』というように、個銘まで極めているものは、本作を含めても数える程しかありません。このことは、本作が大柄な寸法、穏やかな刃沸、帽子の形状など、『左安吉』と極めるべき特徴が、顕著に表れていると言うことに他なりません。

左一門最盛期に於ける、左安吉の典型作短刀優品、台座付き金無垢二重ハバキの付いた超一級品です。