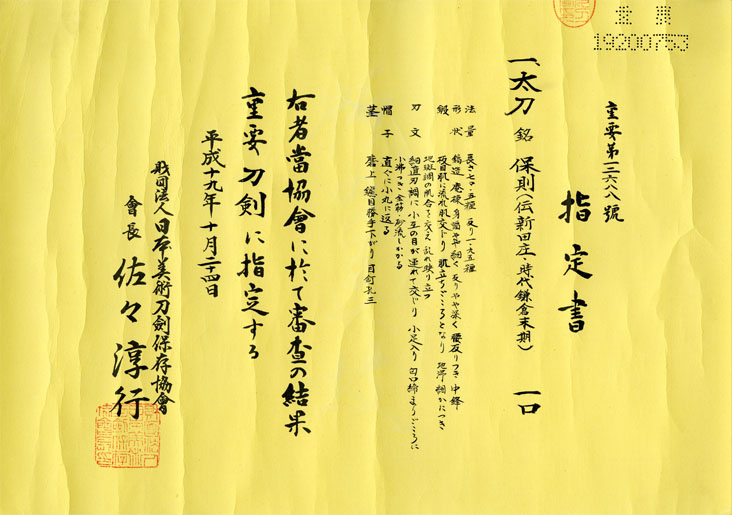

太刀 (太刀銘)保則(新田庄)

(やすのり)

Tachi:Yasunori

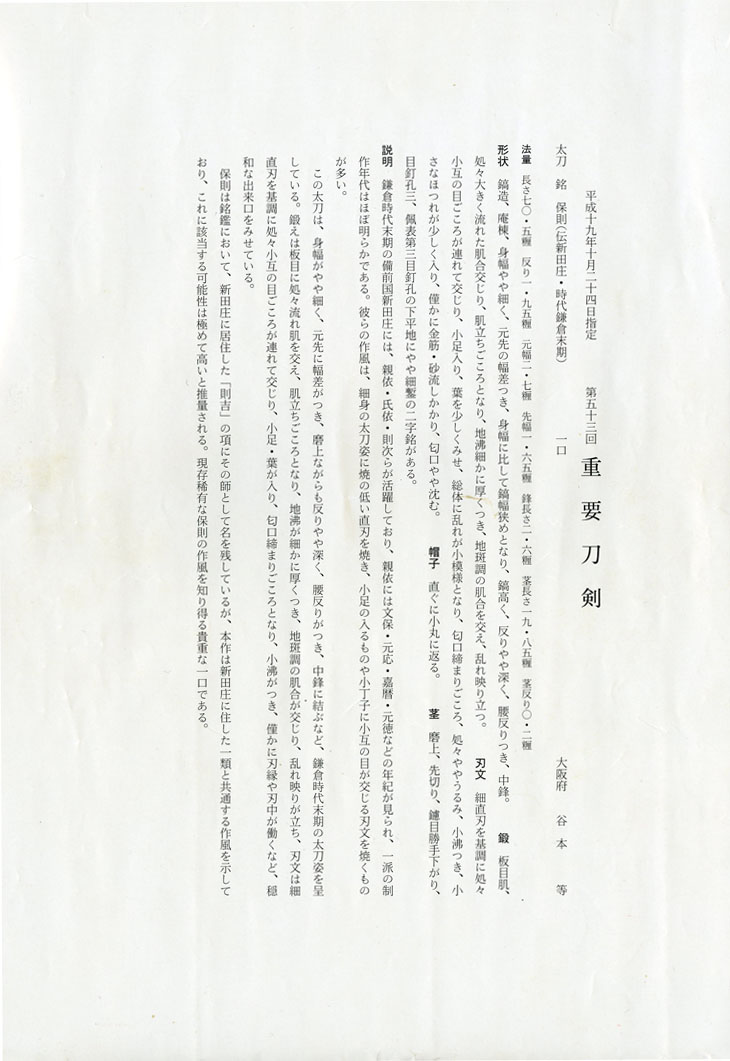

古刀・備前 鎌倉末期

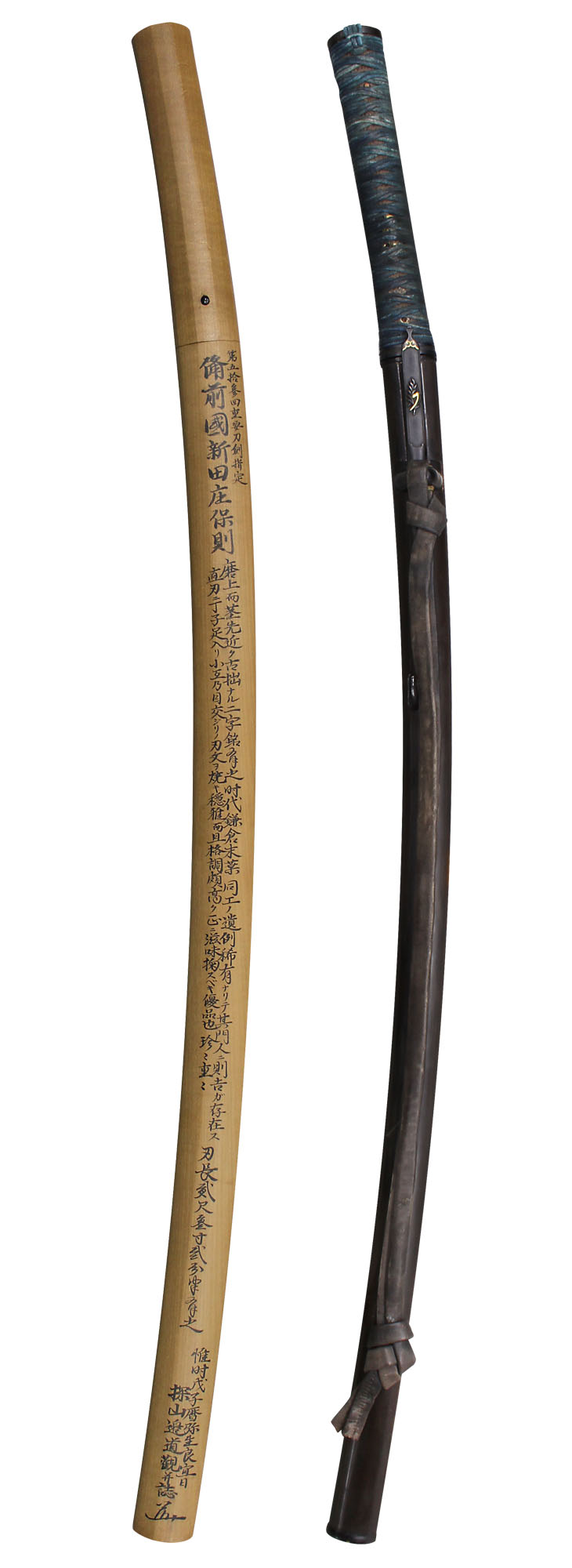

第五十三回重要刀剣指定品

時代謙信拵え付き

探山先生鞘書き有り

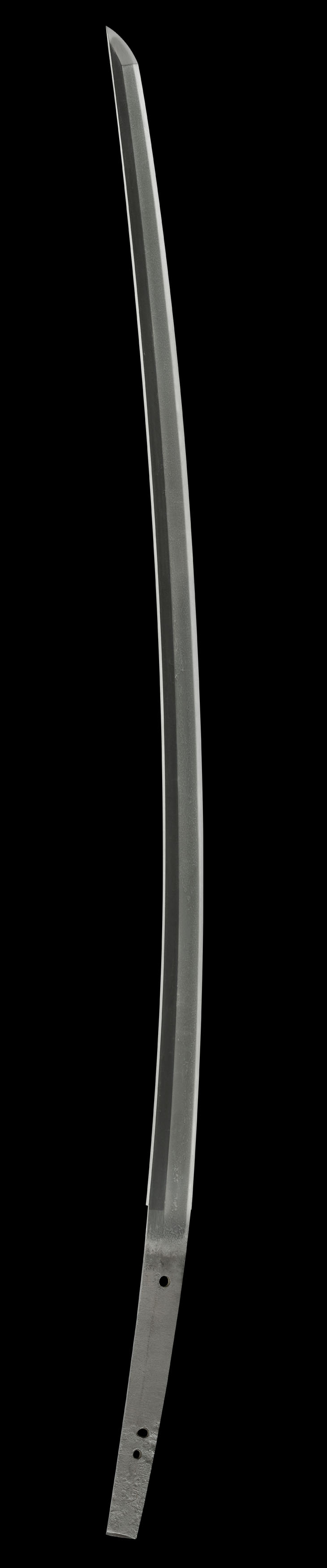

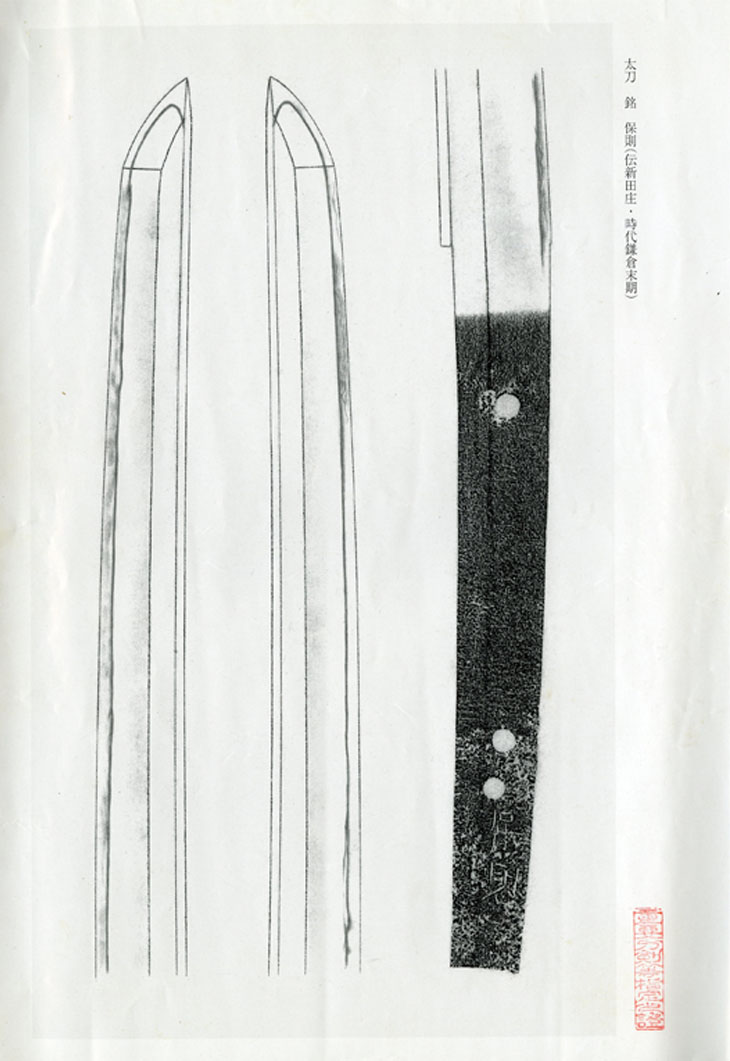

刃長:70.5(二尺三寸三分弱) 反り:2.0 元幅:2.81

先幅:1.73 元幅:0.66 先幅:0.41 穴3

時代謙信拵え(江戸期 全長約105センチ 鞘、やや赤みを帯びた黒漆塗り こじり、栗型、鯉口角 小柄、赤銅地容彫毛彫色絵、波に漁師の図 笄、古金工、赤銅魚子地据紋象嵌 下げ緒、焦げ茶の革 柄、鮫に黒塗り藍染め裏革柄巻き 縁、赤銅地樋形縁 頭、角)付き。

【コメント】

備前国新田庄保則作として、唯一の在銘重要刀剣、同派の動向、作風を窺い知る上での資料価値すこぶる高く、時代上杉拵え付属、鎌倉末葉の雅やかな備前太刀です。

古来より備前国は、中国山脈から採れる良質な鉄資源、吉井川の水源にも恵まれており、鍛刀には最適な場所であったため、吉井川流域には、数多くの鍛冶一派が点在しました。現在の吉井川右岸、岡山県瀬戸内市長船町福岡にある長船駅(JR西日本赤穂線)、この近辺には、最も多く各派の鍛刀地が点在しており、かつて長船、福岡、畠田、片山、大宮、吉井、少し上流に吉岡、更に上流に和気、岩戸の地がありました。この和気庄近くにあったとされるのが『新田庄』で、鎌倉末期、この地で鍛刀した親依(ちかより)、親次、氏依、保則、則吉らを『備前新田庄鍛冶』と総称しています。在銘現存作はほとんど見られず、親依に文保、元応、嘉暦、元徳年紀の作が僅かに残る程度です。

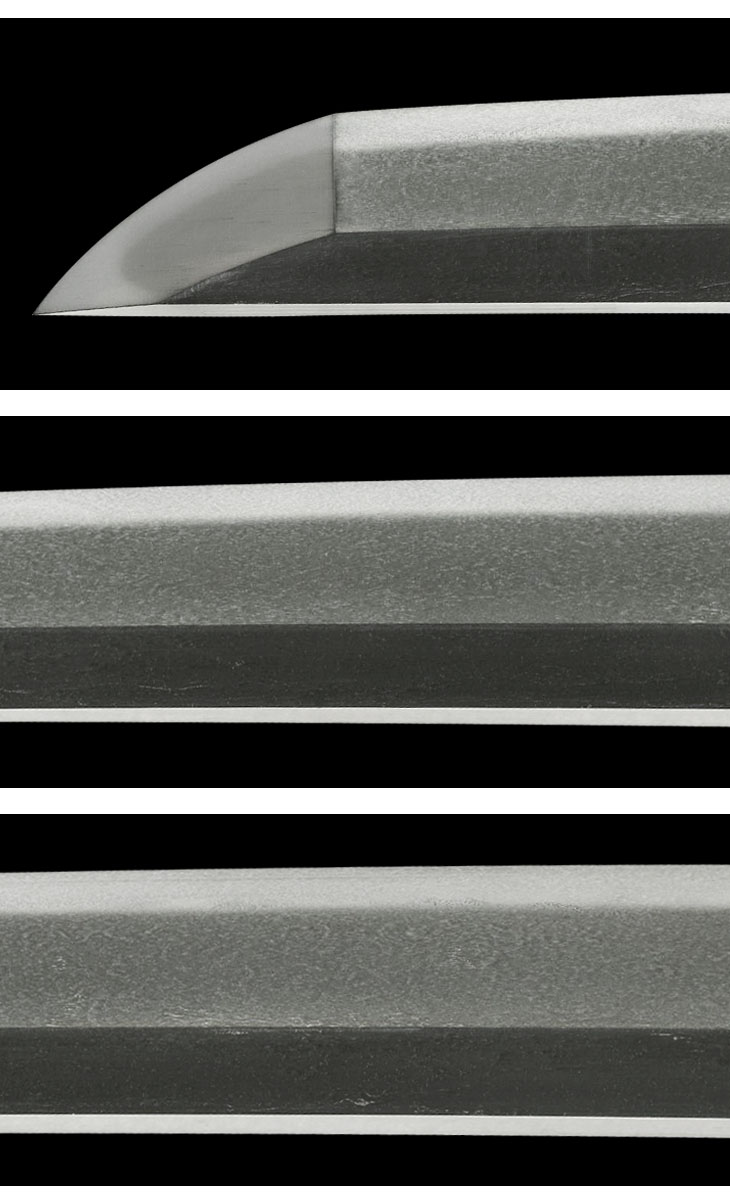

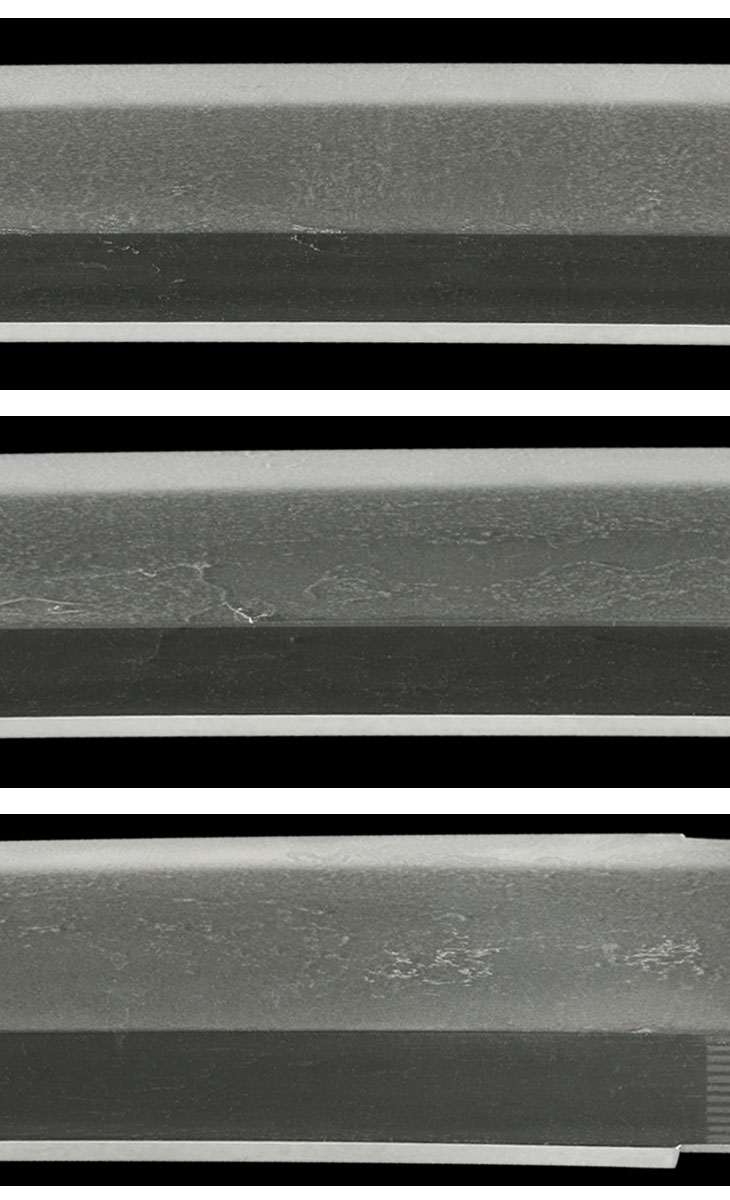

作風は、細身の美しい太刀姿に焼きの低い直刃を焼き、小丁字、小互の目、小足交じる出来、板目の詰んだ鍛えに流れ肌、地斑調の肌合い、映りが立ち、稀に丁字の目立つ作もあります。備前物でありながら、来や青江風が混在しており、同時期に活躍した、鵜飼庄雲類に近いような雰囲気もあります。

本作は三寸程磨り上がっていますので、元来二尺七寸近い太刀であったことが分かり、佩表茎第三目釘穴の下に、『保則』と、何とも味わい深い二字銘が刻まれています。保則は、銘鑑では同派鍛冶則吉の師であると伝えられていますが、本作以外で在銘確実なものは、皆無に近いと思われます。寸法二尺三寸三分弱、鎌倉末葉の美しい太刀姿で、細かな地景、地沸が厚く付いた板目肌は、大きく流れるような肌合い、断続的に地斑調の肌合いを交え、ほのかに乱れ映りが立っています。細直刃を基調に、刃中小互の目の小足を配し、刃縁にほつれ、金筋が僅かに掛かって、匂い口締まり気味に潤んでいます。地肉、刃肉共に研ぎ減りは最小限、刃元から先までしっかり残っており、七百年以上の経年を感じさせません。佩裏中央棟から鎬地に掛けて、ズバッと武勲の誉れ疵が残されていることは、この太刀もまた、歴戦の勇士であったことを物語っています。付属の外装は、いわゆる『謙信拵え』、江戸期の作で、鐔の付かない合口拵え、柄頭の張ったスタイル、柄巻は藍染めの革巻き、本歌を忠実に再現しており、本作に相応しい一作です。

備前国新田庄保則の在銘重要刀剣は、本刀が唯一、同工並びに同派の動向、作風を裏付ける大変貴重な現存品であり、鎌倉期に於ける備前太刀の在銘品で、これぐらい状態の良いものは、中々お目に掛からないと思います。名品です。