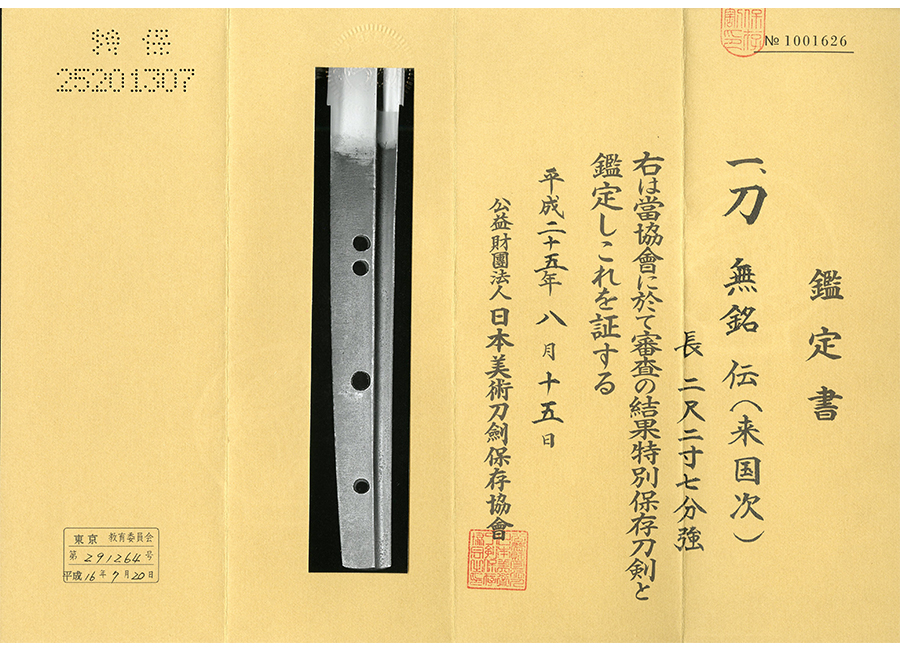

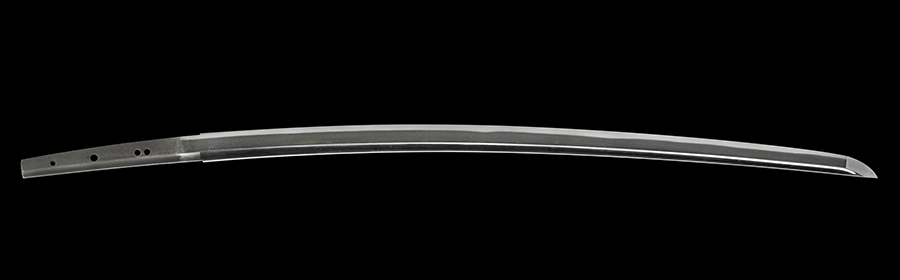

刀 無銘(山城國来國次)

(やましろのくにらいくにつぐ)

Katana:Mumei(RaiKunitsugu)

古刀・山城 鎌倉末期 最上作

特別保存刀剣鑑定書・探山先生鞘書き付き

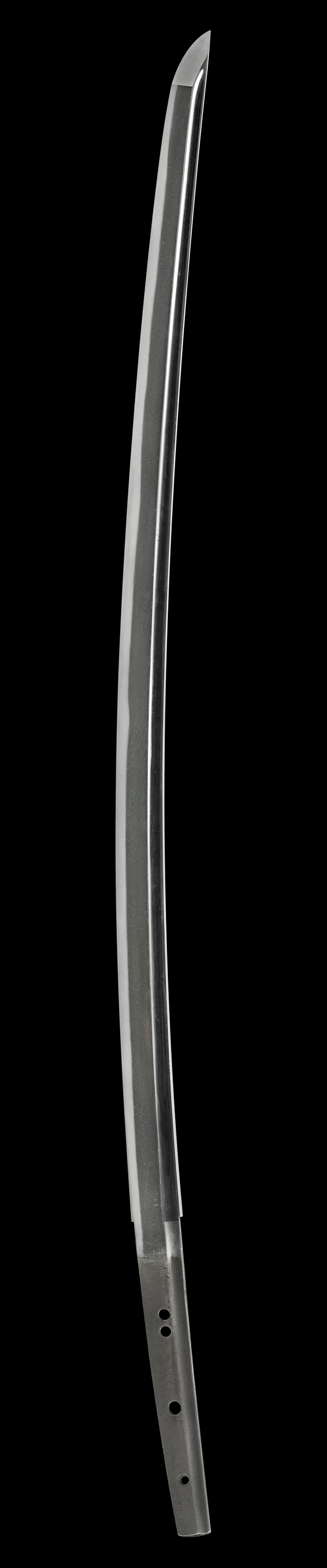

刃長:69.0(二尺二寸七分強) 反り:1.7 元幅:3.05

先幅:1.97 元重ね:0.77 先重ね:0.53 穴4

【コメント】

正宗十哲に名を連ね『鎌倉来』と呼ばれた来國次、古刀最上作、最上研磨済みの優品です。

國次は生没年不明ながら、國俊の娘婿とも来國光の従兄弟とも伝え、國光と共に切磋琢磨して同派の繁栄を担った刀匠です。年紀作によると、活躍期は鎌倉末期から、南北朝初期頃までとされています。作風は國光よりもさらに地刃の沸えが強く付き、中には乱れ主調の出来映えを見せ、これまでの来一門には見られなかった、相州伝の影響を強く受けた作を残しています。短刀、小脇差しのみ多く見られ、太刀は非常に少なく、在銘品は重要文化財に二口、特別重要、重要刀剣を含めても六口のみです。

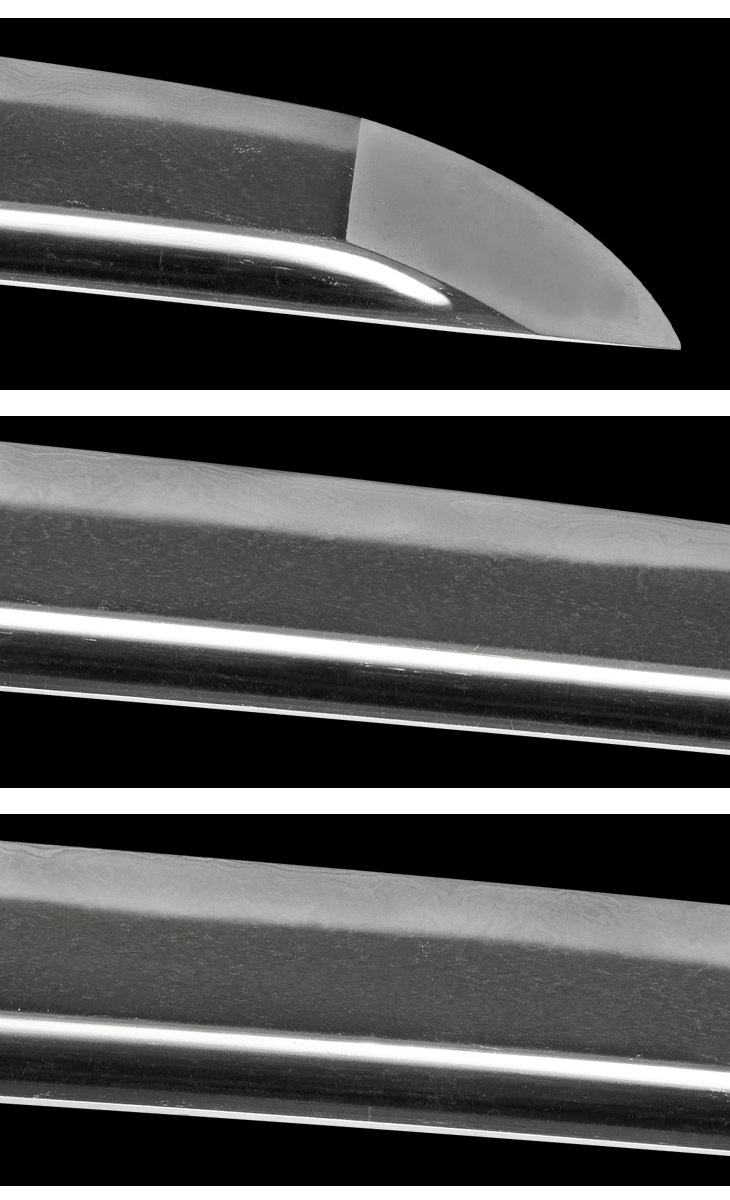

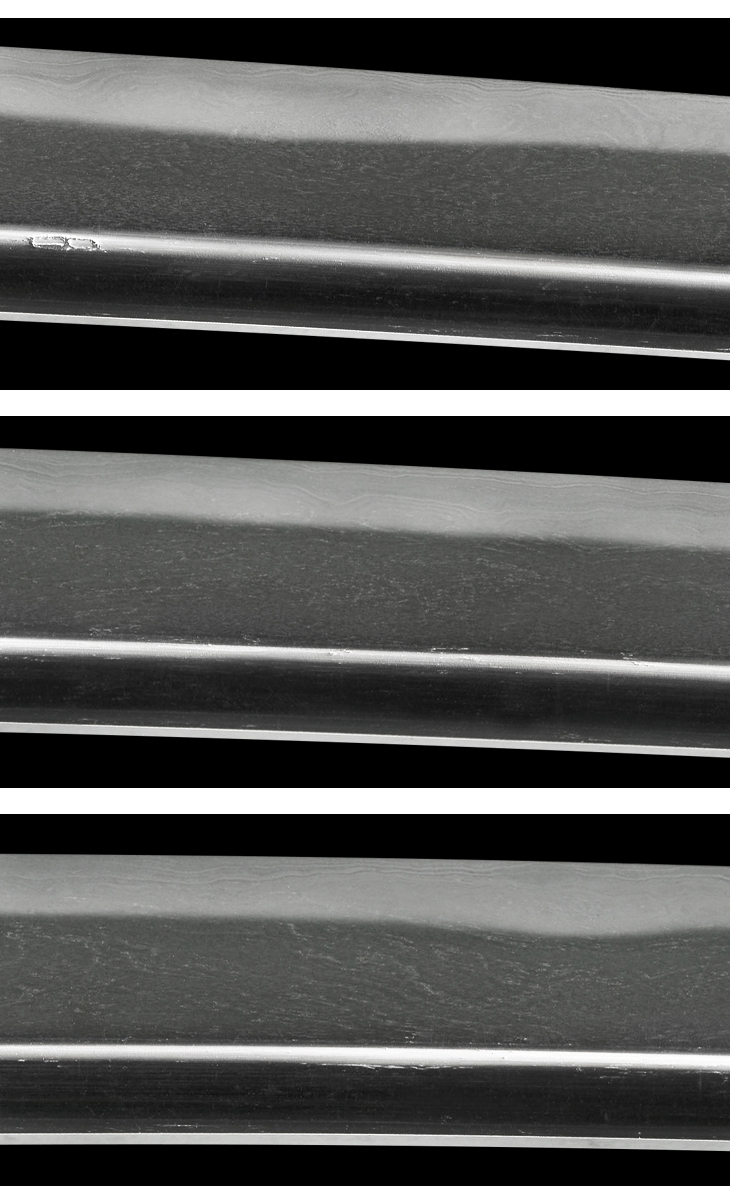

本作は鎌倉末葉の力強い重ねのしっかりとした頑丈な造り込みで、樋が掻き通してありますが、刀がズッシリとしており、想像以上に重みがあります。刃文は直刃調ながら、刃中小互の目、小丁子乱れて、足、葉入り、匂い深く、砂流し金筋烈しく掛かり、匂い口明るく冴えています。鍛えに通常の来物に見られるようなやや弱い肌合いは見られず、肌立つように板目肌、流れ肌が強く現れ、沈み勝ちに細かな地景入り、地沸も厚く付いています。地刃にこれだけ沸が強く現れるのは、来物にあって國次のみで、正宗を始めとし、当時最盛期を迎えていた相州鍛冶の影響が色濃く出ています。同工が『鎌倉来』と呼ばれる由縁がここにあり、言わば本工を以て、山城相州伝の完成形と言えるでしょう。

無銘であっても國次の長い物は特に貴重、今後のことも見据えて最上研磨を施したばかり、地刃が冴え冴えしています。末永く楽しんで頂ける鎌倉期の山城太刀、最上作来國次の優品です。