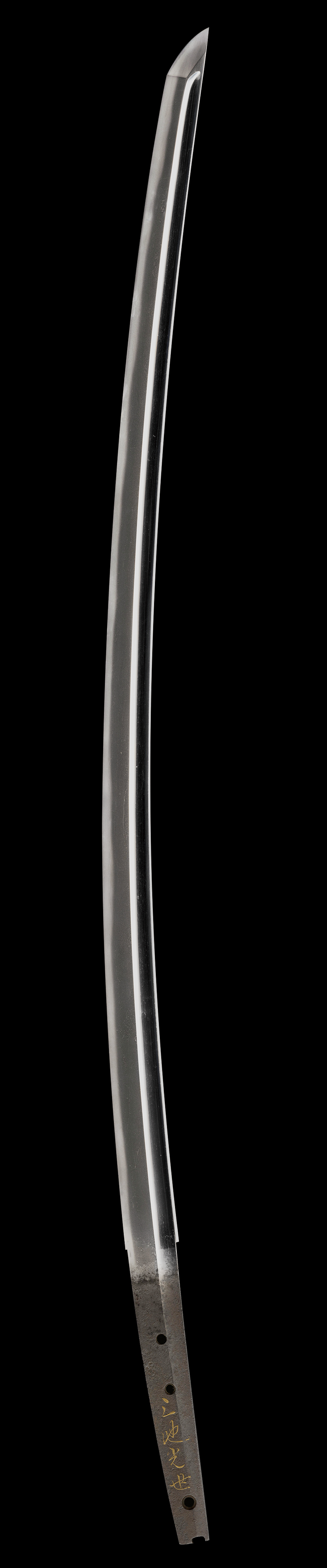

刀 (金粉銘)三池光世(光遜)

(みいけみつよ)

(朱書き)寛文元年七枚折紙

Katana:KinpunMumei(MikeMitsuyo)

古刀・筑後 鎌倉末期

第三十九回重要刀剣指定品

刃長:69.7(二尺三寸) 反り:2.35 元幅:3.12

先幅:2.16 元重ね:0.69 先重ね:0.45 穴3

【コメント】

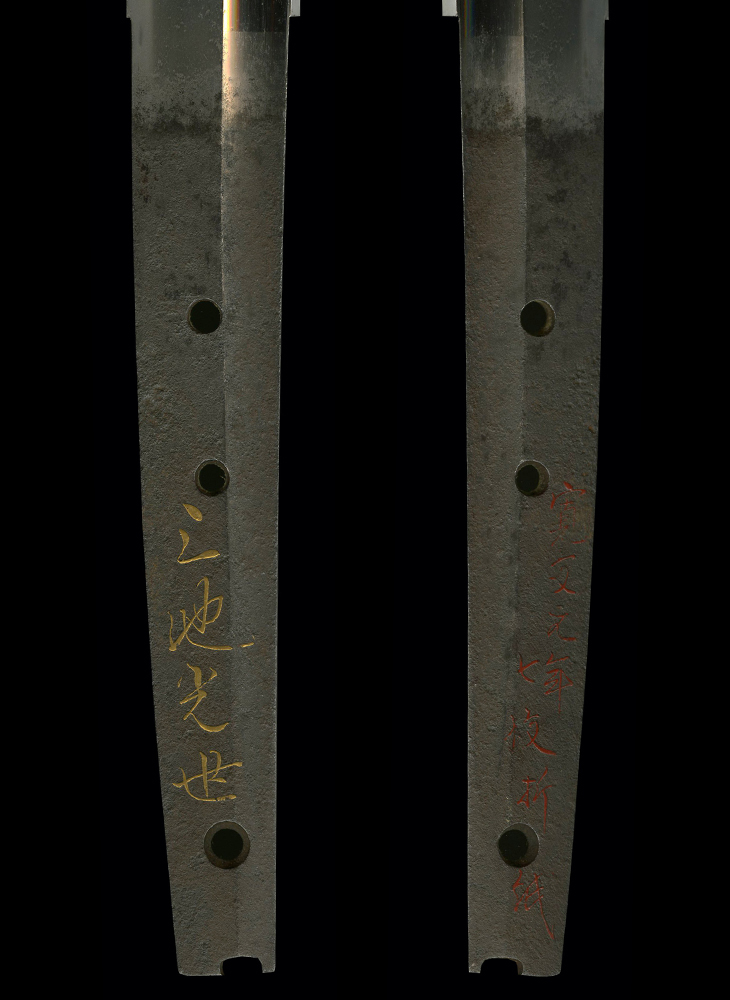

筑後國三池光世(金粉銘)の重要刀剣、十一代本阿弥光温の折紙が付帯していた旨を記した、本阿弥光遜による金粉銘並びに朱書きが成された鎌倉期の名品です。

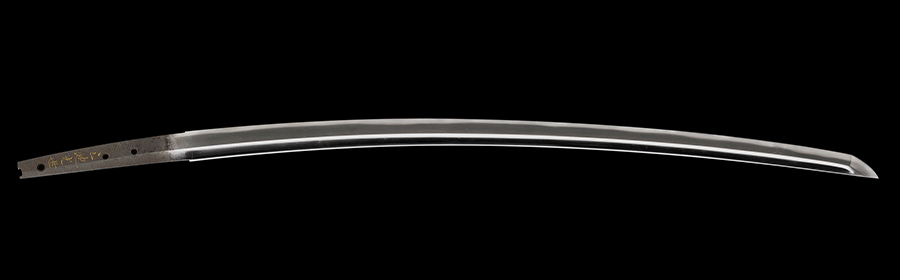

三池一派とは筑後國三池の地に在住した刀工集団で、その祖は平安末期の大典太光世であり、加賀前田家伝来の國宝『名物大典太』、徳川家康最愛の一振りとされる重要文化財『妙純伝持 ソハヤノツルギ ウツスナリ』などが有名です。光世は一人ではなく、同銘が鎌倉期から室町期まで継承されています。時代が下がっても、その伝統的な作風は墨守されており、浅い湾れ調の直刃出来、刃中小足入り、ほつれ、二重刃、鍛えは肌立ち気味の板目に杢目交じり、柾流れが必ず交じり、ねっとりとした柔らかい肌合い、地に白け心があります。特に三池樋とも称される、幅広で深い棒樋は、同派の代名詞ともなっています。

本作は身幅カチッとして、鎌倉末葉の如何にも強い姿を示しており、元から先まで刃肉、地肉がしっかり残っています。地刃の出来は前述の通り同派の典型を示していますが、本作は刃縁に強いほつれが掛かって、所々沸裂け状となっており、常よりも沸の働きが盛んです。

茎の金粉銘極め並びに朱書きは、昭和二十年代後半に本阿弥光遜が手掛けたもので、寛文元年(一六六一年)、十一代本阿弥光温による極め、代金子七枚の代付けが成された上折紙が付帯していた旨を記しています。

また本刀は数十年間、兵庫県西宮市にある『黒川古文化研究所』に所蔵されていた有名な一振りです。『黒川古文化研究所』は昭和二十五年、東洋の古文化を調査研究して、その正確な知識を広く世に普及することを目的として設立された公益財団法人で、大阪で証券業を営んでいた黒川家が、三代に渡って収集した東洋の古美術などを数千点収蔵しています。

鎌倉期の三池光世、実に健全で迫力があり、同派の典型的な作風とも言える古雅で何とも渋い味わいのある地刃をご堪能頂けます。これは大変な名品です。