脇差し 銘:甲斐守正繁入道丹霞斎

(かいのかみまさしげにゅうどうたんかさい)

彫同作 文政九年八月日

Wakizashi:KainokamiMasashige

新々刀・武蔵 江戸後期 拵え付き

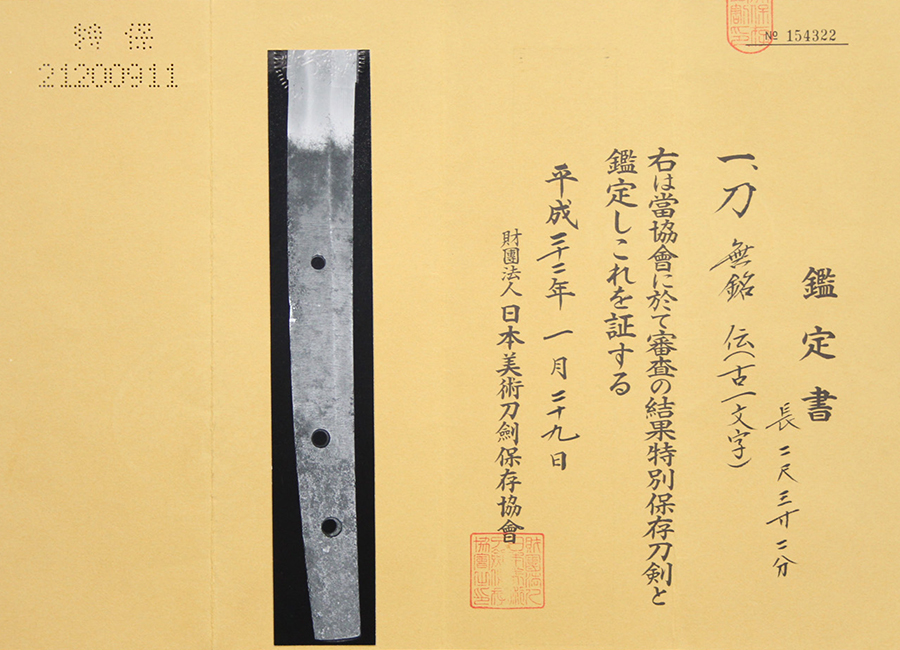

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:36.8(一尺二寸一分半弱) 反り:0.5 元幅:2.78 元重ね:0.63 穴1

時代金具脇差し拵え(全長・62、柄・16黒糸巻き 縁・頭、赤銅魚子地色絵象嵌宇治川先陣図 目貫、赤銅地色絵象嵌騎馬武者図 鐔、赤銅魚子地角丸形金覆輪騎馬武者図 小柄、赤銅魚子地金色絵宇治川先陣図 鞘、黒艶塗り 下げ緒、黄土・卯の花)付き。

【コメント】

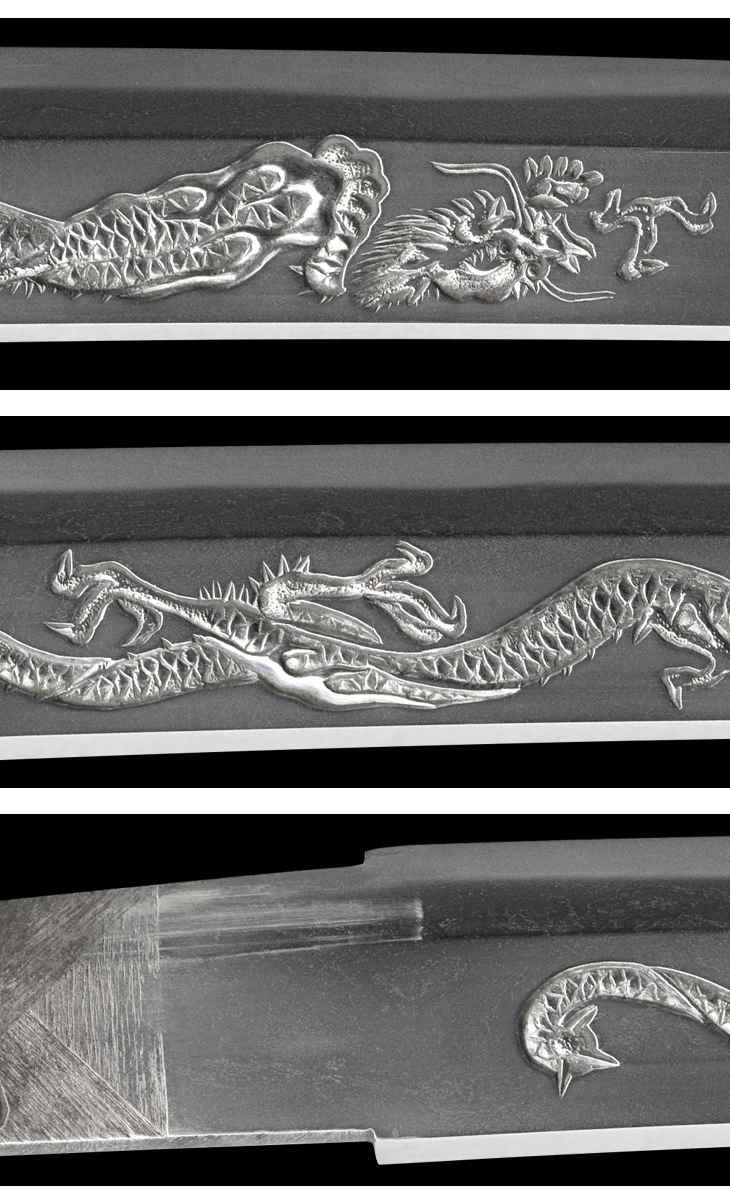

手柄山正繁による晩年入道銘の上品な片切り刃脇差し、自身彫りによる昇り龍、梅樹が表裏に施された大変希少な逸品。

正繁は播州姫路工二代氏繁の子で、宝暦七年(一七五七年)に生まれました。三代氏繁の弟に当たり、初銘を氏重、後に四代目氏繁を襲名し、大坂での駐槌中の天明八年、奥州白河の藩主、松平定信(楽翁公)の抱鍛冶となり、江戸神田駿河台の松平下屋敷に移り住み、正繁と改めました。享和三年(一八〇三年)に甲斐守を受領。晩年は入道して『丹霞斎』と銘じ、草書銘に切ります。文政十年(一八二七年)、七十一歳没。同派が代々手柄山と銘するのは、播州手柄山の麓に住したことに起因します。十歳年上の水心子正秀に学び、後に助廣に勝るとも劣らない、濤瀾乱れの名手として一躍有名になりました。

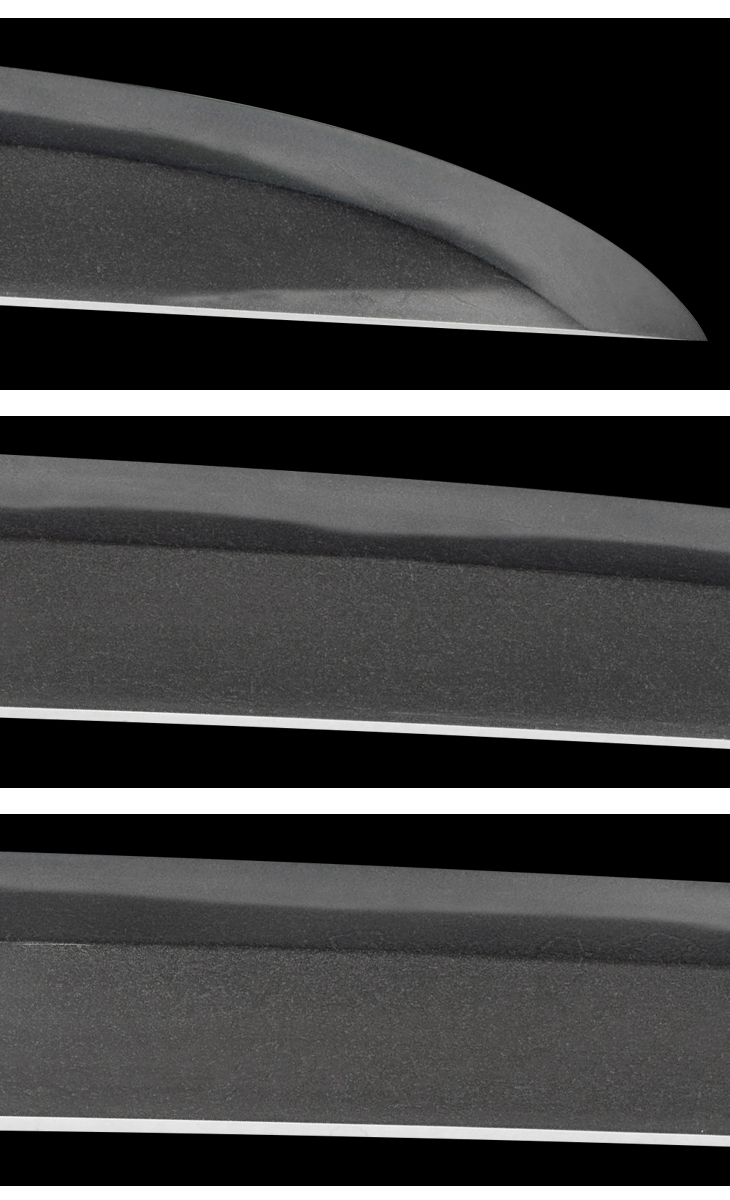

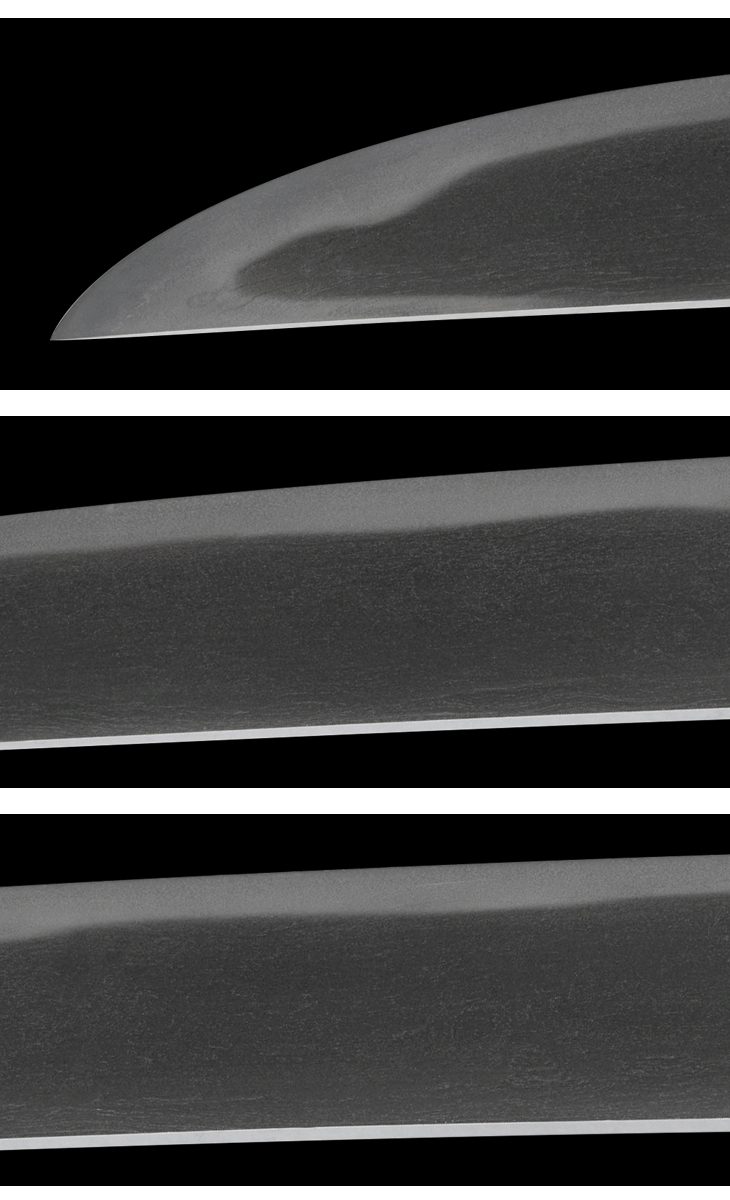

本作は最晩年に当たる同工七十歳の作で、前述の通りいわゆる入道銘を切っています。同工には稀な直刃調の焼き刃で、良く詰んで潤いのある小板目肌に、匂い口明るく、刃中小互の目足の入る何とも上品な刃を焼いています。また『彫同作』として、表裏腰元に昇り龍と梅樹を施してあることは大変貴重です。昇り龍、下り龍は同工が最も得意とした意匠であり、重要刀剣にも同様の手のものがあります。本来乱れ刃を得意とする刀工であっても、本作の如く焼き刃を低く押さえているのは、彫りを施す場合、それを想定して焼き刃は常よりも穏やかに、低く抑えるのは定石であり、必然であるためです。

時代拵えも大変良く出来ており、金覆輪鐔を始め、拵え金具は赤銅地に華やかな金色絵武者、拵えだけでもかなりの逸品です。

手柄山正繁の集大成とも言える一振り、内外上品で華やかな名品です。