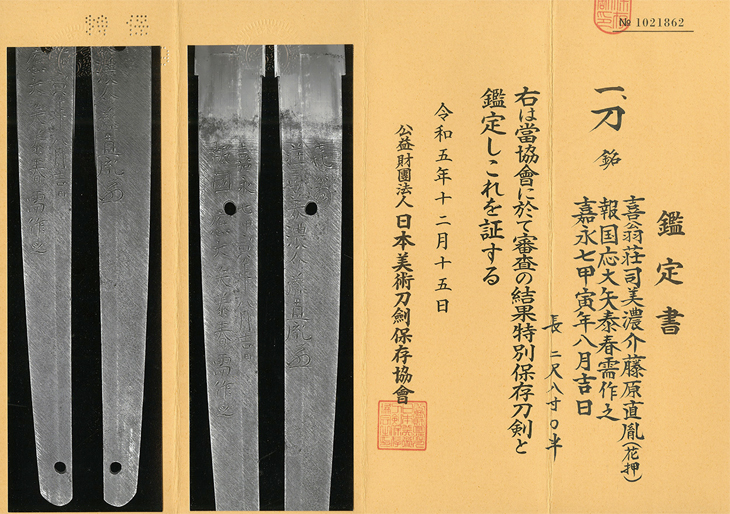

刀 (太刀銘)喜翁 荘司美濃介藤直胤(花押)

(しょうじみののすけふじなおたね)

嘉永七甲寅年八月吉日(一八五四)

報国 応大矢泰春需作之

Katana:Shoji Minonosuke Fuji Naotane

新々刀・武蔵 江戸末期 最上作 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

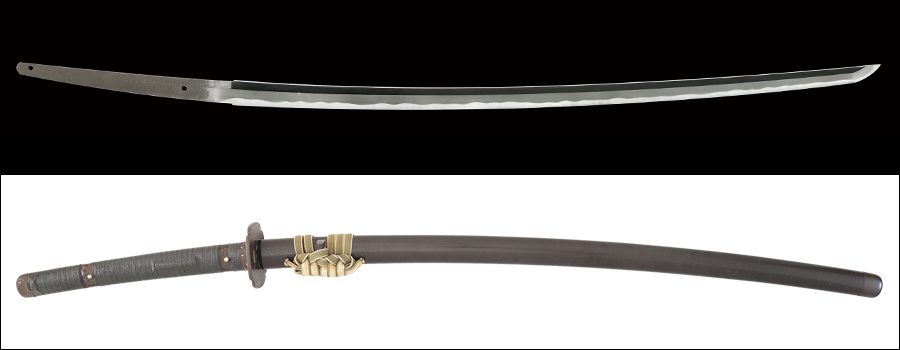

刃長:85.2(二尺八寸一分) 反り:1.7 元幅:3.37

先幅:2.10 元重ね:0.81 先重ね:0.68 穴2(内1忍)

生ぶ打刀拵え(幕末期 全長124 柄長25.5 鞘 黒石目地 こじり、鉄地無文 下げ緒、薄茶に国防色 柄 鮫地に革平巻き、漆塗 縁頭、鉄地鋤出彫、金銀布目象嵌、羽根に蝶図 鍔 鉄地木瓜形、杢目模様図)付き。

【コメント】

直胤は、安永七年、出羽国山形に生まれ、荘司箕兵衛と言い、大慶と号しました。寛政十年頃、同郷の水心子正秀を頼って江戸へ出て、門下に入りました。文化十三年頃に独立すると、日本橋堀江町、芝白銀町、下谷御徒町などに住し、師と同じく、秋元家に仕えました。文政四年には『筑前大掾』、嘉永元年には『美濃介』へと転じ、師の提唱した『復古造法論』を最も良く実践し、師に次いで多くの門人を輩出しました。源清麿、水心子正秀と並び『江戸三作』とも呼ばれ、五ヶ伝全てをこなし、山城の来、大和の保昌、備前の景光、相州の正宗、相伝備前の長義、美濃の志津写しなどの傑作が残されています。安政四年、七十九歳にて没。

本作は、嘉永七年作、『喜翁』と切り付けていることからも分かるように、この時喜寿(七十七歳)を迎えていた同工最晩年の備前伝自信作、且つ為打ち銘があることから、注文打ち入念作です。

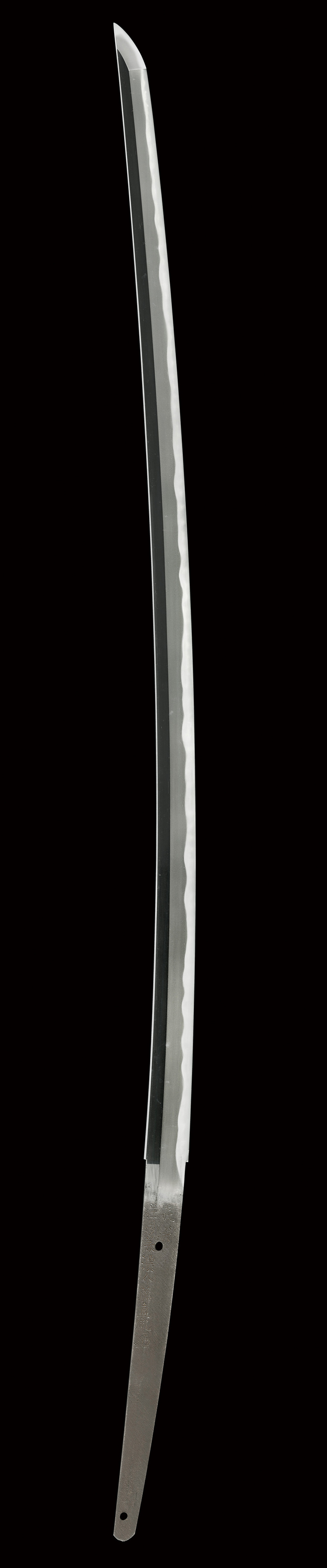

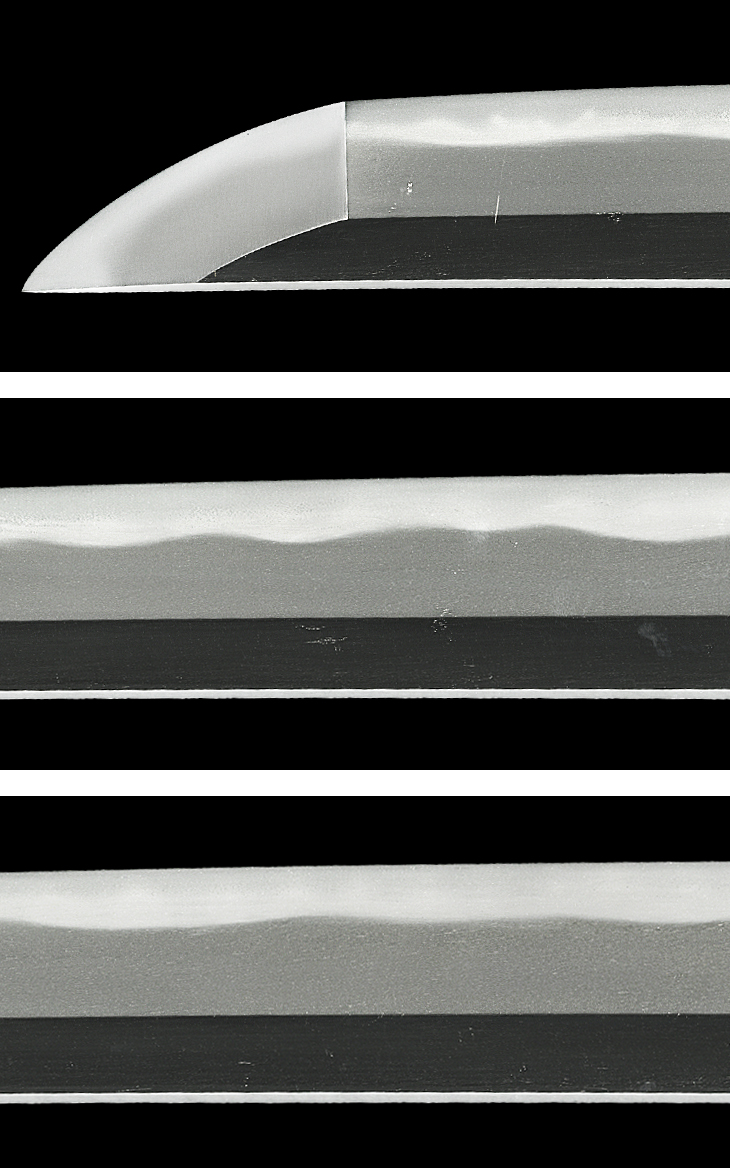

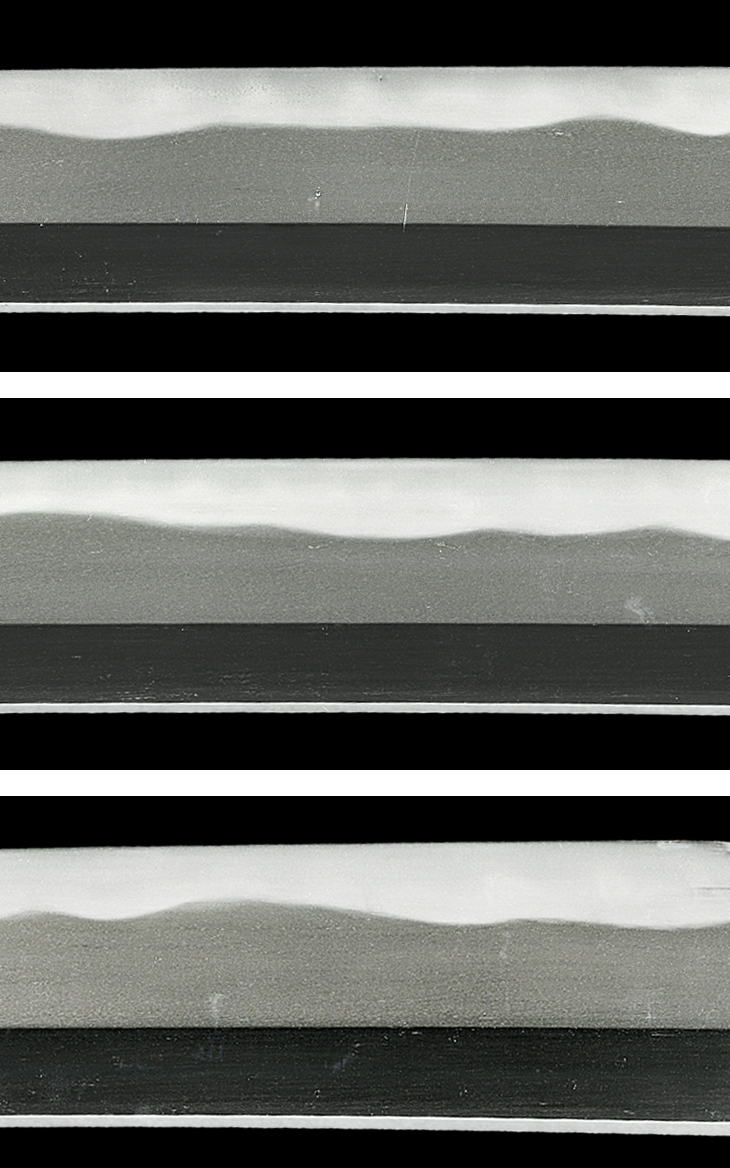

寸法二尺八寸一分弱の長大な太刀風スタイル、小互の目乱れ主体で、丁子風の刃、尖り風の刃、角張った刃を交えた刃は、刃縁匂い深く明るく冴え、刃中金筋、砂流し掛かる出来です。

刃縁の柔らかさと古調な味わいは、鎌倉期の古名刀を思わせるものがあり、師の『復古造法論』を体現した大作です。

本作は、幕末当時のオリジナル拵えに入った激生ぶ品であったため、ビシッと綺麗に研ぎ上げ、白鞘、つなぎも新調、特別保存鑑定も取得しました。

研ぎは、岐阜関の平井隆守氏による最上研磨です。平井氏は、昭和四十八年(一九七三)生まれ、『現代刀職展』では、特賞を始め、毎年受賞し続けている名人です。結果、生ぶの状態では分からなかった地刃の細かな働き、本来の冴えが見事に蘇りました。

二尺八寸超の幕末勤皇太刀、オリジナルの拵えが付属していることも大変貴重、同工の作域の広さ、技量の高さを窺い知ることの出来る優品です。

お買いものガイド