脇差し 相州廣正(生ぶ無銘)

(そうしゅうひろまさ)

Wakizashi:Soshu Hiromasa(Mumei)

古刀・相模 室町中期 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

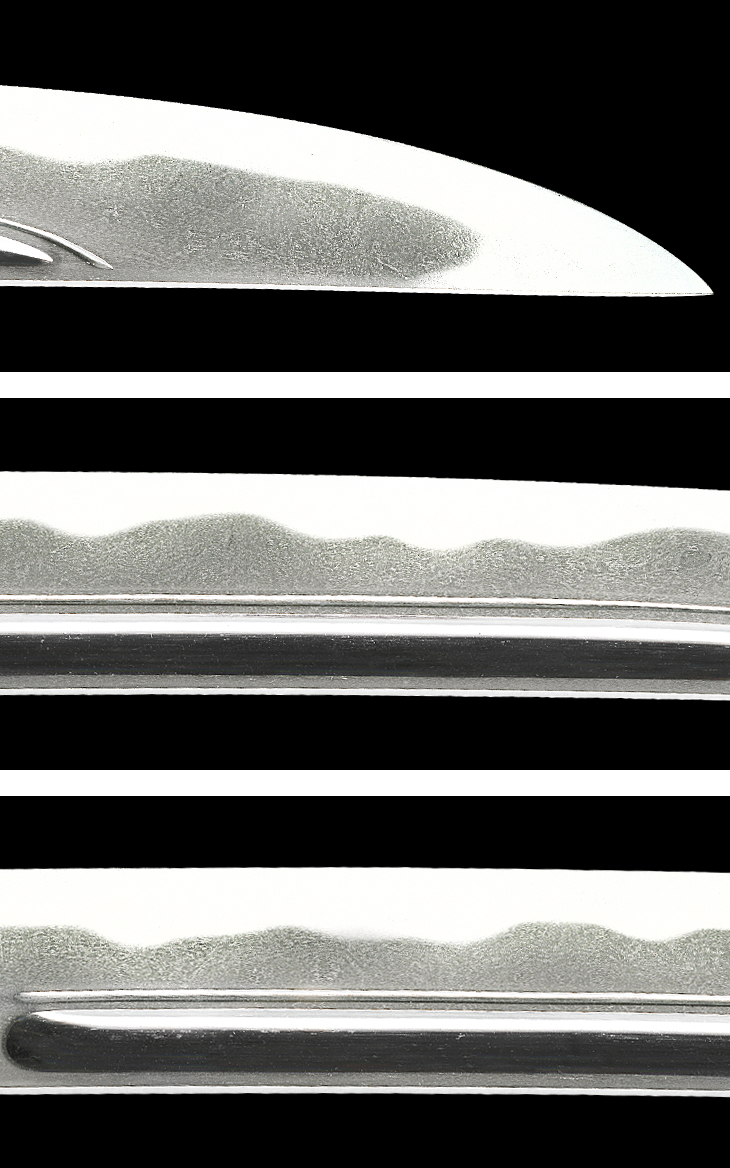

刃長:55.5(一尺八寸三分強) 反り:1.0 元幅:3.26 元重ね:0.67 穴4

合口風脇差拵え(現代作 全長78 鞘 黒の呂塗 小柄笄、赤銅魚子地高彫色絵、這龍図 返り角あり 下げ緒肌色 柄 出し鮫柄 縁頭、黒塗 目貫、銀地容彫金色絵 這龍図)付き。

【コメント】

相州廣正は、銘鑑等では、初代を南北朝中期とし、廣光や秋廣と同時代の刀工と伝えていますが、在銘確実な作は皆無です。以降二代を永和、三代を応永、四代を文安、五代を文明、六代を永正頃とし、現存作は室町期のものが大半です。

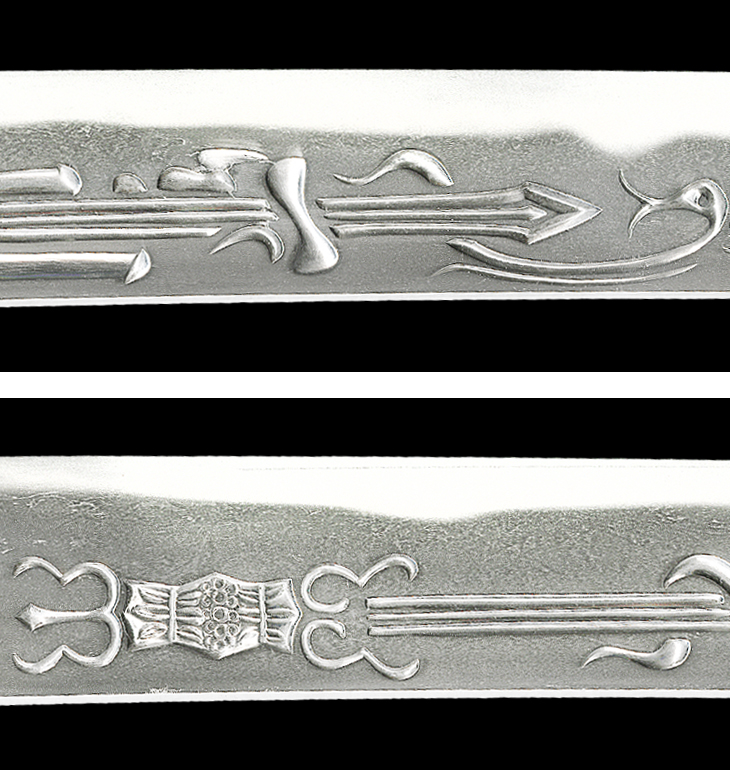

作風は、廣光や秋廣同様に互の目丁子を主体とした華やかな焼き刃、皆焼刃を本位とし、草の倶利伽羅、三鈷柄附き剣、櫃内に真の倶利伽羅、独鈷剣の浮き彫りなど、『相州彫り』と称される見事な彫り物もまま見られます。幕末の名彫り師、本荘義胤が手本としたのはこれらの彫り物です。

本作は、生ぶ無銘ながら『相州廣正』と極められた一振り、寸法一尺八寸三分強、身幅しっかりとした平脇差し、室町中期を下らない作と鑑せられます。やや長めの寸法は、身幅とのバランスが絶妙で、何とも言えない力強さがあります。

廣正には、重要刀剣指定されている物が何振りかありますが、その中でも本作は、文安(一四四四~四九)、宝徳(一四四九~五二)年紀のある廣正にスタイル、地刃の雰囲気、彫り物が良く似ています。

小互の目乱れ主体の刃は、細かな飛び焼き交じり、刃中小足、葉入り、金筋、砂流し掛かる出来で、大きな欠点はありません。

特筆すべきは彫り物、相州彫りの特徴が随所に見られる典型的な生ぶ彫りで、堂々たる草の倶利伽羅は大変立派、刀身の美観を大いに高めています。

金着せ二重ハバキ付き、この期の典型的な相州物を存分にお楽しみ頂ける佳品です。

お買いものガイド