刀 城慶子正明精鍛之

(じょうけいしまさあきこれをきたえる)

慶応二丙寅年八月日(一八六六)

Katana:Jokeishi Masaaki

新々刀・武蔵 江戸最末期

保存刀剣鑑定書付き

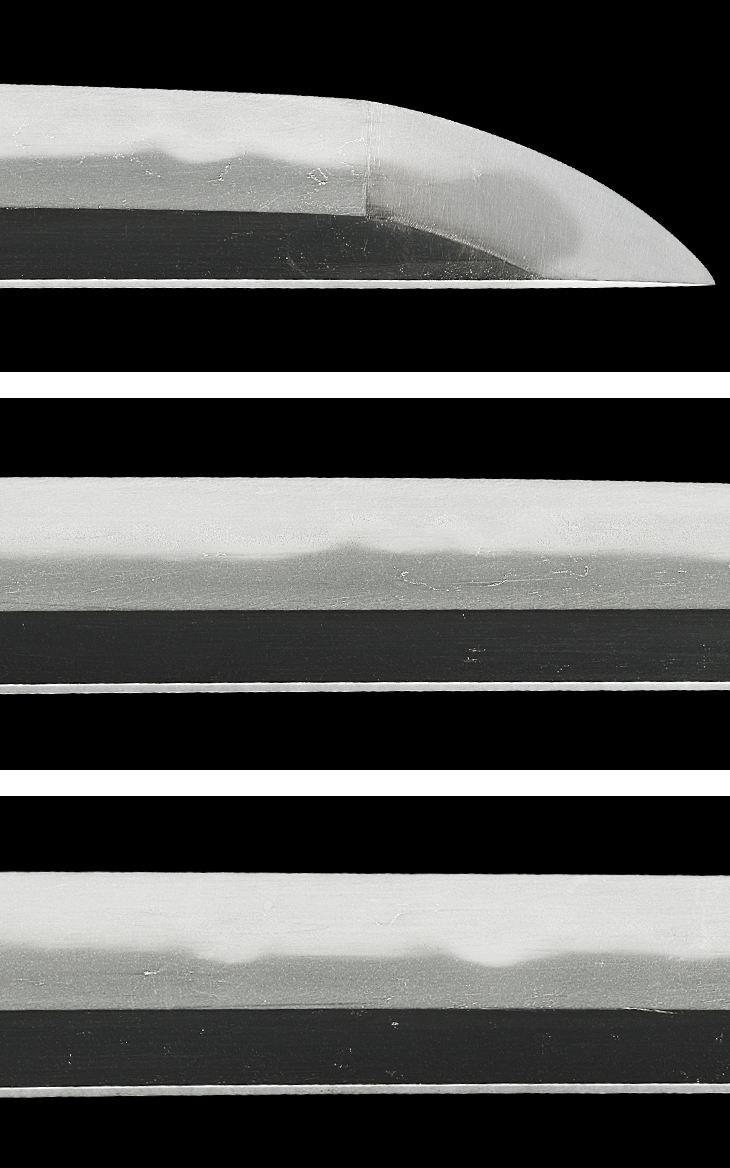

刃長:70.8(二尺三寸四分弱) 反り:1.2 元幅:3.14

先幅:2.11 元重ね:0.71 先重ね:0.50 穴1

【コメント】

正明は、竹村恒次郎と言い、恒右衛門と称しました。文化十一年、美作国津山生まれ、後に江戸に出て、細川正義門に入り、江戸深川森下町で鍛刀、師正義、正守に次いで、津山松平家の抱え鍛冶となり、『城慶子』と号しました。

作は、嘉永初年から明治三年頃まで見られ、作風は、師同様に備前伝と相州伝を得意とし、その斬れ味も鋭く、截断銘もまま見受けられます。

銘は、『城慶子正明』、『竹村正明』、『竹村恒右衛門源正明』などと切り、津山藩士でもあったために、『作陽士』、『美作士』を冠した銘振りもまま見られます。また自信作の刀匠鐔には、『正明』の『明』の字を分解して、『城慶子正日月』と切った作も見られます。

本作は、同工五十三歳の頃の作、寸法二尺三寸四分弱、反りやや浅め、地刃健全で大きな欠点はありません。

互の目乱れ主体の刃は、刃中互の目足、葉入り、金筋、砂流し頻りに掛かるなど、細川一門の相州伝の典型作です。

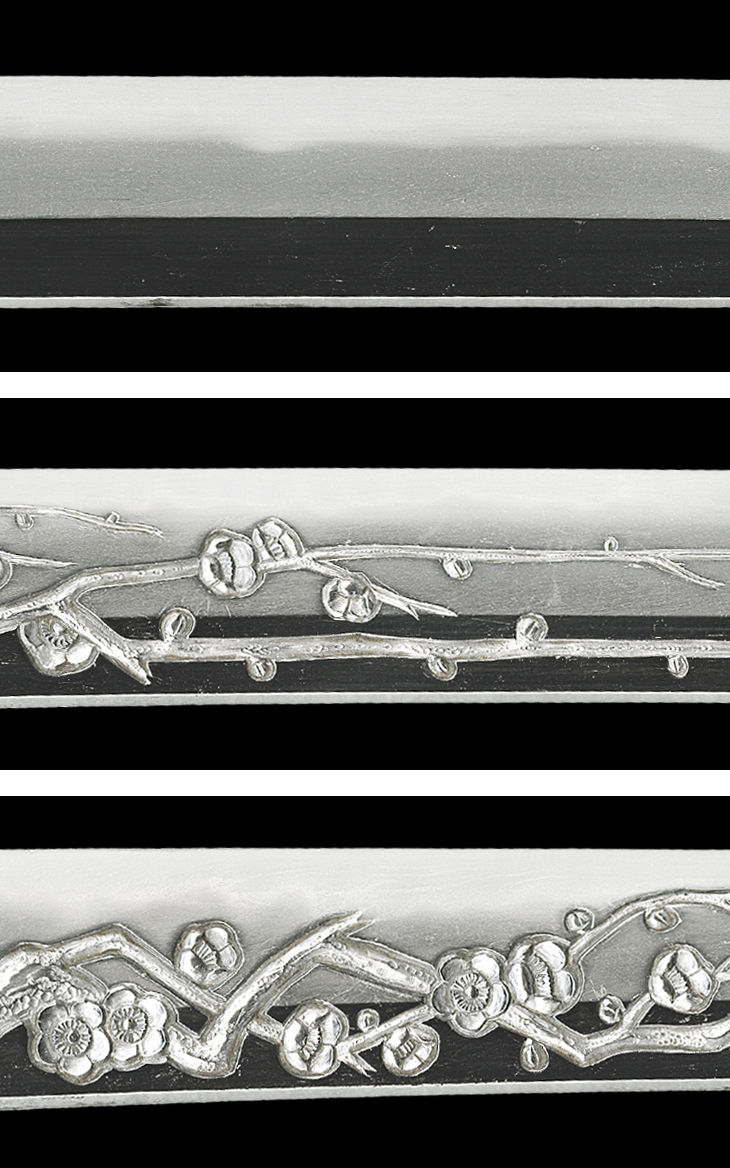

表裏腰元には梅樹と渡唐天神(菅原道真)像の彫りがあります。

渡唐天神とは、唐の地、つまり中国に渡った天神の意、天神とは、『学問の神様』として有名な菅原道真を指しています。

彫りの一部が焼き刃に掛かる程、際まで彫っており、中々良く出来ていますが、自身彫りかどうかは断定出来ません。新々刀期で言えば、水心子正秀、大慶直胤、月山貞一、固山宗次、栗原信秀、手柄山正繁系統には濃厚な良い彫りがありますが、細川正義系統には余り彫りのイメージがないためです。

ただ天神も梅樹を抱えて 梅樹で言えば、尾崎助隆系統で、岡山の逸見義隆が上手です。もしかしたら、その辺りの作かもしれません。

何はともあれ、中々見所多い城慶子正明です。

お買いものガイド