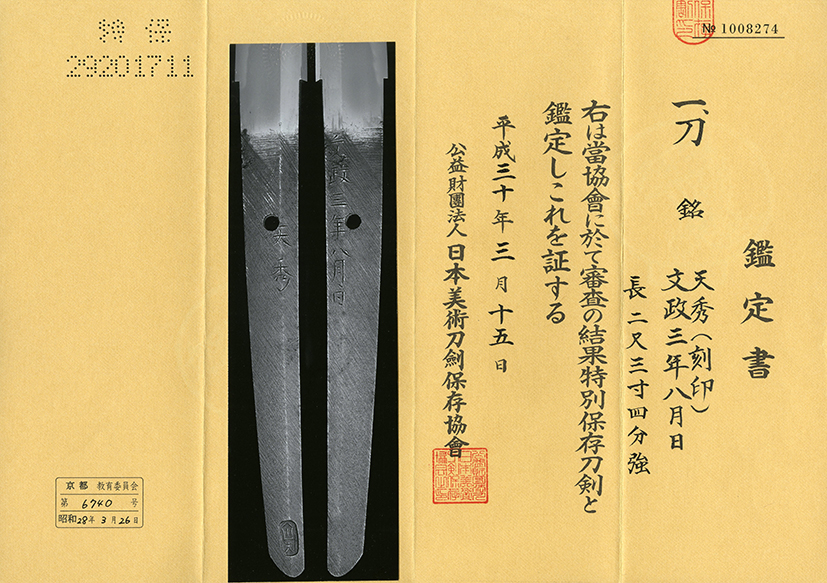

刀 天秀(刻印)(水心子正秀晩年銘)

(あまひで)

文政三年八月日(一八二〇)

Katana:Amahide

新々刀・武蔵 江戸後期 最上作 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

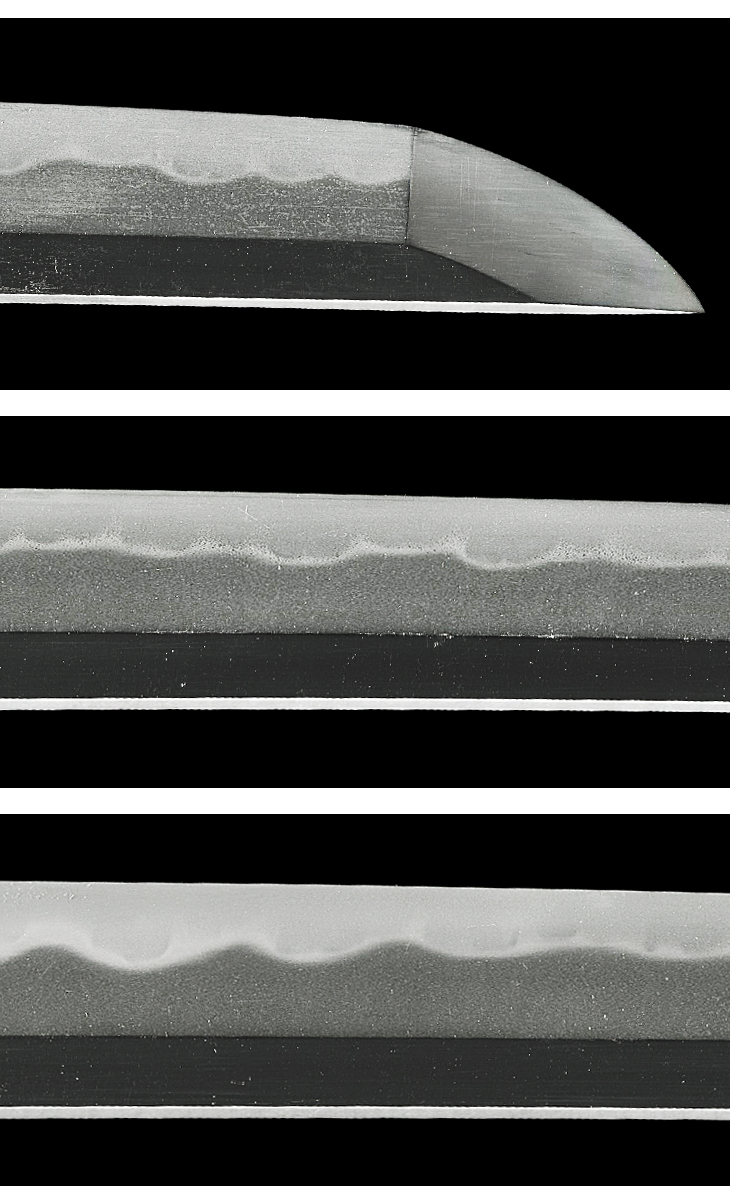

刃長:71.0(二尺三寸四分強) 反り:1.9 元幅:3.18

先幅:1.94 元重ね:0.90 先重ね:0.53 穴1

打ち刀拵え(近代作 全長103センチ 鞘 黒に花蝶鳥茶に金梨子地蒔絵 下げ緒金茶 柄 黒塗り鮫に茶黒薄茶の柄糸巻き 縁頭、赤銅魚子地金象嵌、龍図 目貫、素銅地容彫金色絵、蓮台に素剣の図 鍔 鉄地鋤出彫南蛮雲龍図)付き。

【コメント】

正秀は、川部儀八郎と言い、寛延三年生まれ、出羽国山形の出身で、始め武蔵国川越にて、下原鍛冶で武蔵太郎安国門人の武蔵丸吉英に学び『宅英』と銘じました。後に『英国』、安永三年には、山形藩主秋元家に抱えられて、『正秀』と改銘し、『水心子』と号しました。文政元年、二代白熊入道に名跡を譲り、『天秀』と改銘、文政八年、七十六歳で没。

正秀は、大慶直胤、細川正義、角元興等々、二百近くに及ぶ門弟を輩出し、また理論と実技の両面に卓越していた同工の著書によって、他の刀匠の鍛刀技術革新にも大いに貢献したことから、『新々刀の祖』と呼ばれ、大慶直胤、源清麿と共に『江戸三作』とも呼ばれる新々刀最高峰鍛冶です。

作は安永初め頃から文政頃まで、作風は、初期の安永から享和頃までは、大坂新刀を狙った越前守助廣風の濤瀾刃、井上真改風の直湾れ刃など、焼きの深い、華やかな作が多く、文化以降は、自らが『刀はすべからく鎌倉期へ回帰せよ。』と提唱した、いわゆる『復古造法論』の実践から、鑑賞的な華やかさではなく、実用を本位とした穏やかな直調に互の目交じりの作風へと移行して行きました。 また文化初年頃から茎に見られるようになる特有の刻印は、『日天』の文字を独鈷剣の如く図案化したもので、贋作予防として同工が創始したものです。

本作は文政三年、同工七十一歳の頃の晩年作、『天秀』銘の貴重な逸品です。

寸法二尺三寸四分強、反りやや深め、元重ねがガシッと厚く、先がしなやかなスタイルは、鎌倉末葉の太刀姿を示しています。

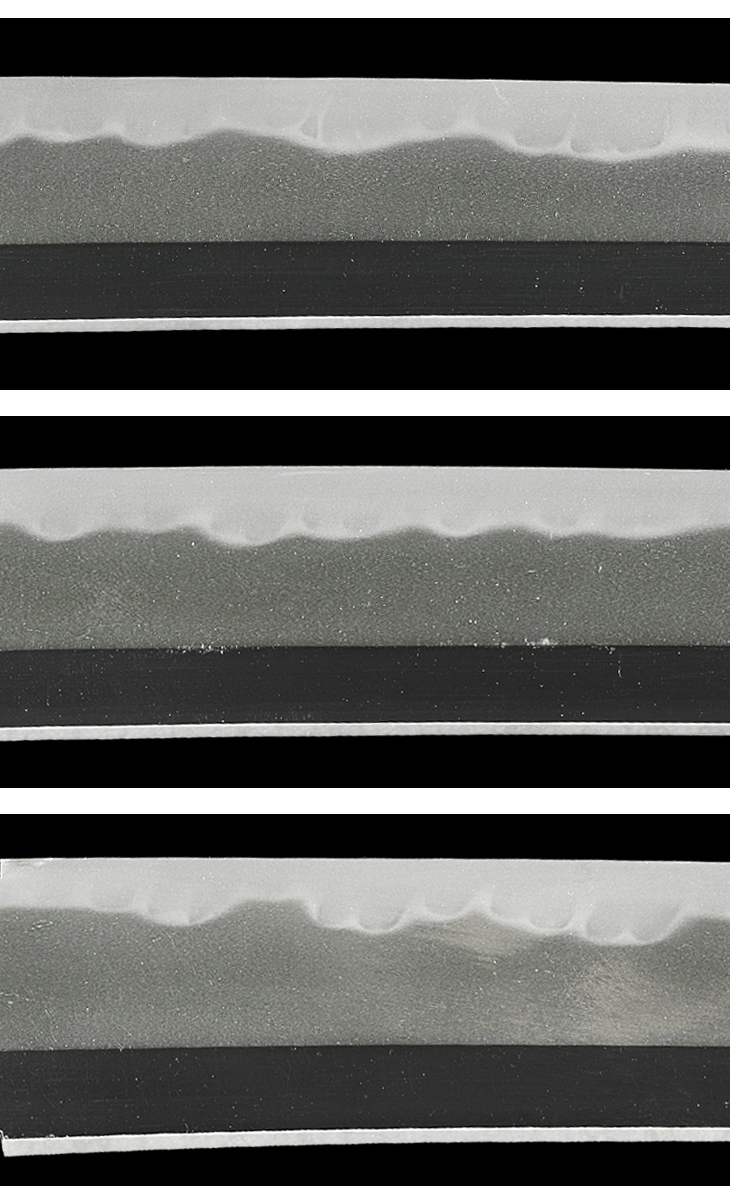

小板目やや沈み勝ちに良く詰み、ほのかに映り心があり、細かな地景入る地鉄、小互の目乱れを主体とした刃文は、刃縁匂い勝ちに明るく締まり、刃中小互の目足が繁く入るなど、自らが提唱した『復古造法論』を実践した一振りです。

外装は金梨子地蒔絵鞘の派手やかな作、『新々刀の祖』、水心子正秀晩年円熟期の典型作です。

お買いものガイド