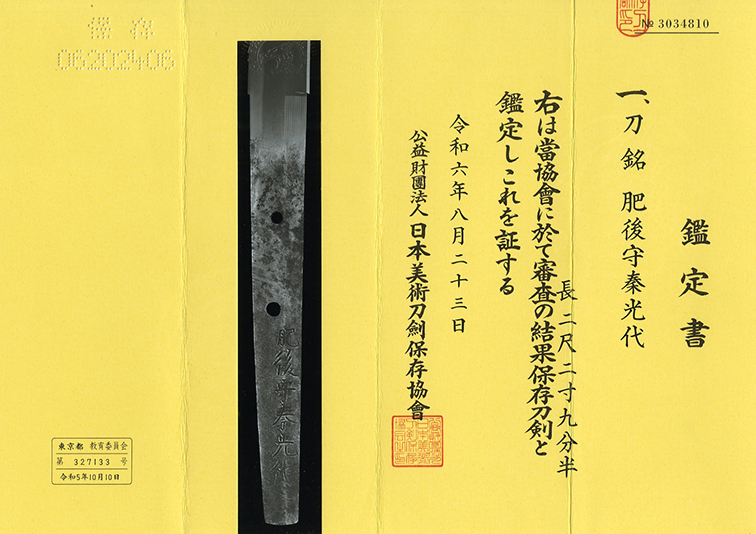

刀 肥後守秦光代

(ひごのかみはたみつしろ)

Katana:Higonokami Hata Mitsushiro

新刀・尾張 江戸前期 拵え付き

保存刀剣鑑定書付き

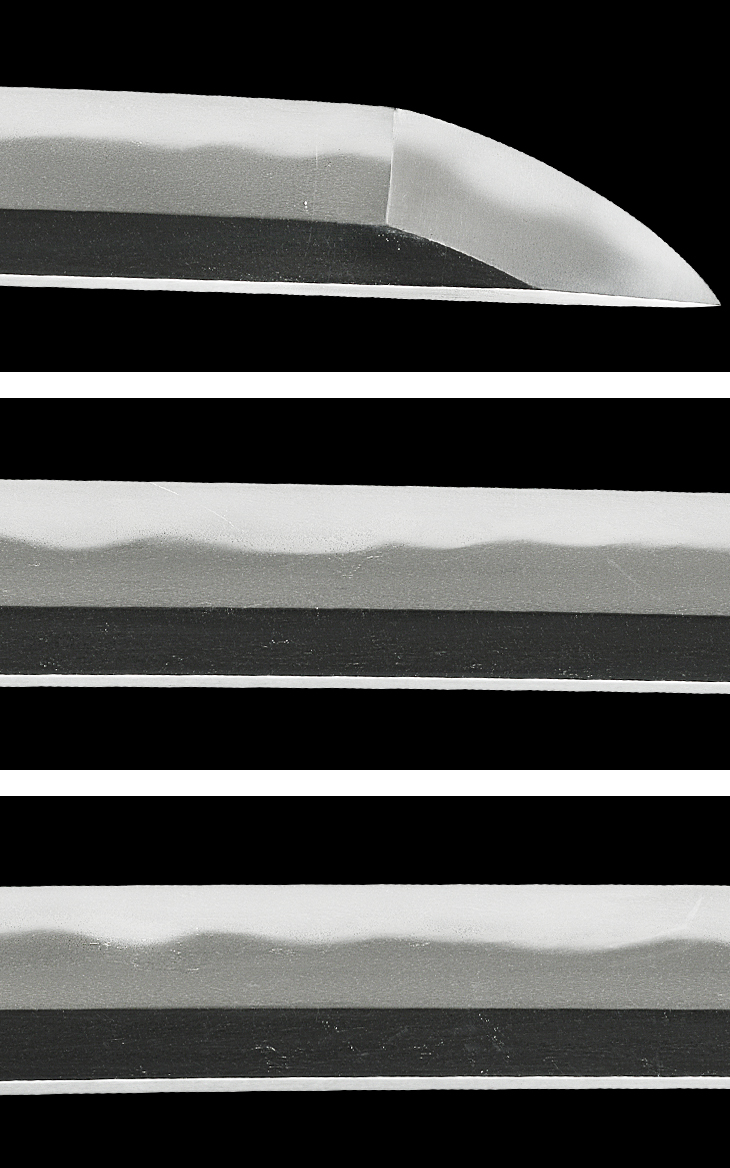

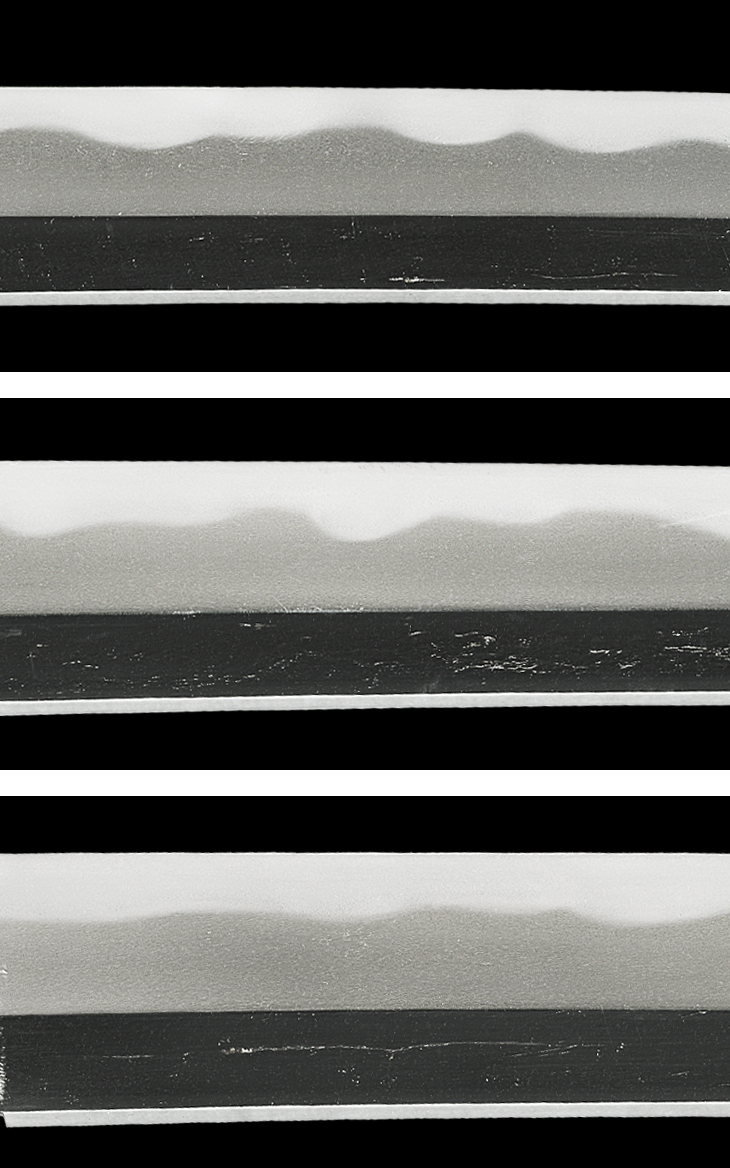

刃長:69.6(二尺三寸弱) 反り:1.7 元幅:2.86

先幅:1.91 元重ね:0.73 先重ね:0.54 穴2

打ち刀拵え(江戸後期 全長98.3 柄長23.5 鞘 黒の呂鞘 下げ緒茶と黒の斑 柄 鮫に卯の花柄巻き 縁頭、赤銅魚子地高彫色絵、菊花図 鍔 鉄地、鋤出彫色絵、花紋散図)付き。

【コメント】

秦光代は、本国山城と云い、美濃関から尾張名古屋へ移り、柳生厳包(としかね)の仲介で、江戸石堂鍛冶、対馬守橘常光に学んだと云います。その後尾張柳生家に仕え、厳包の抱え工となりました。寛文頃に肥後守を受領、作は寛文から元禄頃まで見られ、伊勢国津でも鍛刀したと云います。

作風は、基本小杢目、小板目の詰んだ綺麗な地鉄に、締まった直刃、小乱れ、直刃に逆足入る出来、互の目乱れなどを焼きます。

前述の柳生厳包は、『尾張の剣聖』とも称された柳生新陰流継承者で、尾張徳川家剣術指南役も務めた当時最強の剣豪です。一般的には『柳生連也斎』の名で良く知られています。その連也斎が最強の一振りを求めて、光代に七度も打ち直させたのが尾張名物『鬼の包丁』、寸法一尺三寸六分、直刃調で小互の目足入る片切り刃脇差しで、柳生邸に入った盗人を、連也斎が瞬く間に斬り倒したのは余りにも有名な話。

本作は、僅かに磨り上がっていますが、寸法二尺三寸弱、沈み勝ちに詰んだ地鉄、湾れに小互の目、やや箱掛かった刃を交えた刃は、刃縁沈み勝ちで、僅かに金筋、砂流し掛かるなど、如何にも斬れそうな雰囲気です。

触れれば斬れると恐れられた『鬼の包丁』の作者秦光代、長曽祢虎徹を凌ぐとも評されたその斬れ味、あの柳生連也斎が心底惚れ込んだ最強の実戦刀です。

お買いものガイド