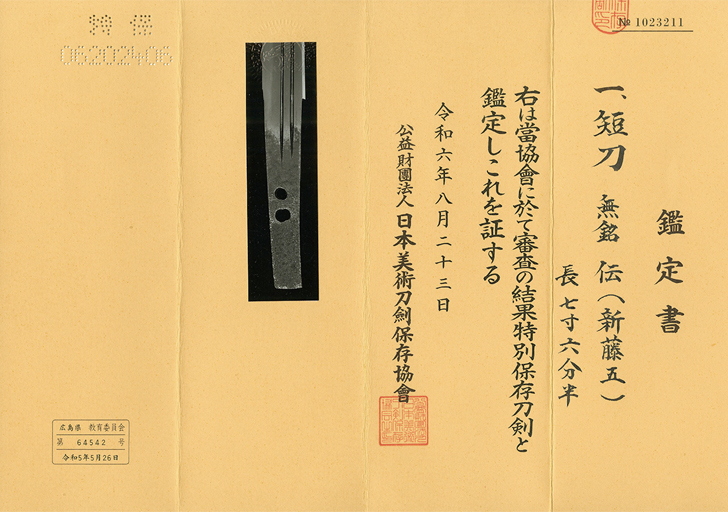

短刀 無銘(伝新藤五)

(しんとうご)

Tanto:Mumei(Shintogo)

古刀・相模 鎌倉末期 最上作 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

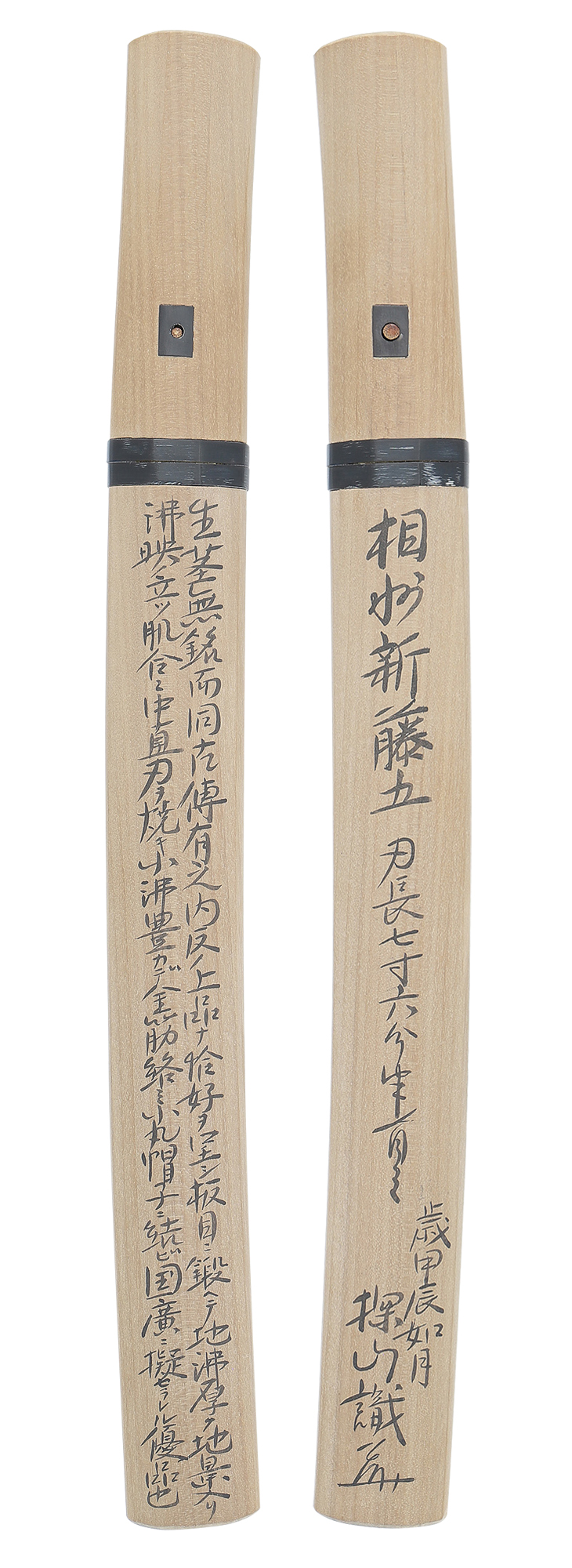

探山先生鞘書き有り

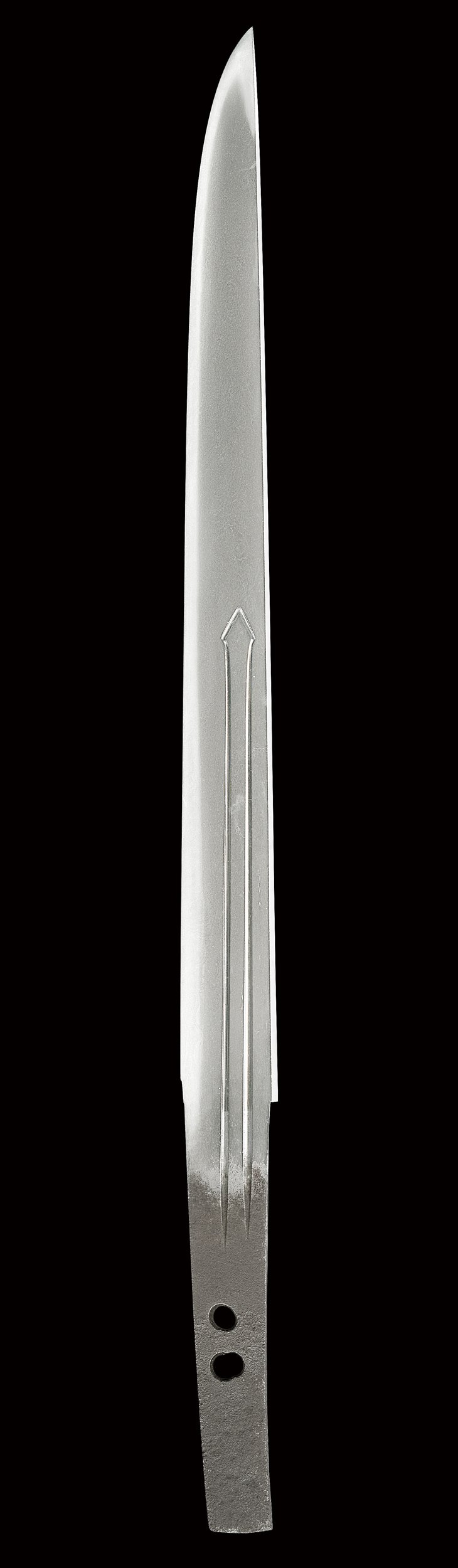

刃長:23.2(七寸七分弱) 反り:僅かに内反り 元幅:2.20 元重ね:0.45 穴2

変わり合口拵え(幕末期 全長39 鞘 木肌に一部黒呂塗鞘に入れ子鞘付き 鯉口、銀石目地、片切彫、菊枝図 柄 銀石目地、片切彫、菊水図 目貫、銀地容彫、菊水図)付き。

【コメント】

本作は、生ぶ無銘ながら『伝新藤五』と極められた鎌倉末期の上品な短刀です。

『新藤五』とは、狭義に於いては国光、広義に於いては国光及びその子とされる国重、国廣、国泰を指すのが一般的ですが、近年の重要刀剣図譜などでは、国光のみを指しています。因みに本作は、令和六年(二〇二四)の鑑定書です。

国光は、粟田口国綱の老後の子とも伝わる相州鍛冶で、名物短刀『会津新藤五』など国宝三口、重要文化財十五口、名物短刀『乱(みだれ)新藤五』など重要美術品の八口を数えます。国宝三口を始め、これらの指定品はほぼ短刀のみ、短刀の名手としても名高く、親類関係とされる粟田口藤四郎吉光と双璧を成す鎌倉末期の名工です。更に行光、正宗、則重の三高弟を育成したことは、後世への影響力を考えれば偉大なる功績と言えます。その他門人には、前述した三子の他、大進房祐慶などがいます。

活躍期は、永仁(一二九三~九九)から正中(一三二四~二六)頃までとされており、 作風は、粟田口一派を思わせる小板目が極めて良く詰んだ梨子地風の地鉄に、地景、湯走り、沸映り等、地沸の働きが多彩で、刃文は直刃を得意とし、糸、細、中、広直刃など多様で、ほつれ、金筋、稲妻等、光りの強い刃沸が見所となります。前述の『乱新藤五』だけは、下半が小互の目乱れになっていますが、乱れ刃はこれ以外皆無に等しいかと思います。彫り物は素剣、梵字、護摩箸、腰樋など簡素なものを見ます。

本作は、寸法七寸七分弱、三つ棟でやや内反り、茎も僅かに振り袖風となるなど、鎌倉末期の典型的な短刀スタイルを示しています。

板目に杢目、流れ肌を交えて良く詰んだ美しい地鉄は、地景頻りに入り、沸映り立ち、下半は直刃調、上半は細直刃調で、刃縁小沸付いて匂い深く、所々やや沈み勝ちに潤み、刃中小足入り、金筋、砂流し掛かる出来で、帽子の刃中から地に掛けて、金筋が重なるように垂れ下がる『翁の鬚(おきなのひげ)』と呼称される 特有の沸の働きも見られます。

付属の外装は、幕末期の変わったスタイルで、入れ子鞘になっています。

随所に同工の作域が示されており、大きな欠点なく、研ぎ減りも最小限、鎌倉末葉の短刀名人、新藤五国光の典型作、これは見逃せません。

お買いものガイド