大脇差し(片手打ち打刀) 作州住宗光

(さくしゅうじゅうむねみつ)

明応六年二月吉日(一四九七)

Ohwakizashi:Sakushuju Munemitsu

古刀・美作 室町後期 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

本阿弥日洲鞘書き有り

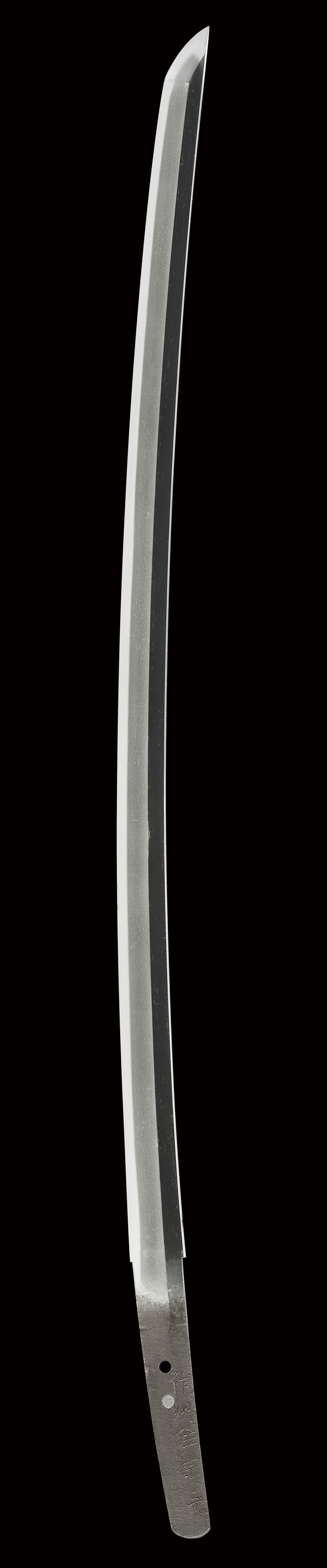

刃長:60.0(一尺九寸八分) 反り:1.4 元幅:2.73

先幅:1.91 元重ね:0.58 先重ね:0.48 穴2(内1埋)

打ち刀拵え(江戸後期 全長89.5 柄長20.5 鞘 金箔張変わり塗拵え こじり、鍬形赤銅研磨地 栗型、鯉口は茶塗 下げ緒、茶と卯の花の瓢箪模様 柄 親鮫に黄土色柄巻き 縁頭、赤銅魚子地高彫金象嵌、三つ割桐紋図 目貫、赤銅容彫、龍図 鍔 赤銅研磨地、両櫃孔、金覆輪)付き。

【コメント】

古刀期に於ける美作鍛冶の代表工と言えば、宗光の名が挙げられますが、現存作は余り多くありません。作州塚谷、現在の岡山県苫田郡鏡野町塚谷にて鍛刀し、播磨国千草、伯耆国涌嶋でも鍛刀しています。その出自に関しては、はっきりとはしていませんが、左京進宗光の一族とも云われています。

文明(一四六九~八七)~明応(一四九二~一五〇一)年紀の作が残されており、作風は、直刃調の上品な作を本位としています。

本作は、同工希少な明応六年紀入りの在銘正真作です。

寸法一尺九寸八分、寸が詰まってやや先反り気味のスタイルは、室町中後期の特色ある打刀姿を示しています。現在の寸法基準からすれば大脇差しですが、この時代には、本刀の如く二尺前後の打刀が最も流行し、片手の抜き打ちに適した造り込みであるため、茎も短い点が特徴です。

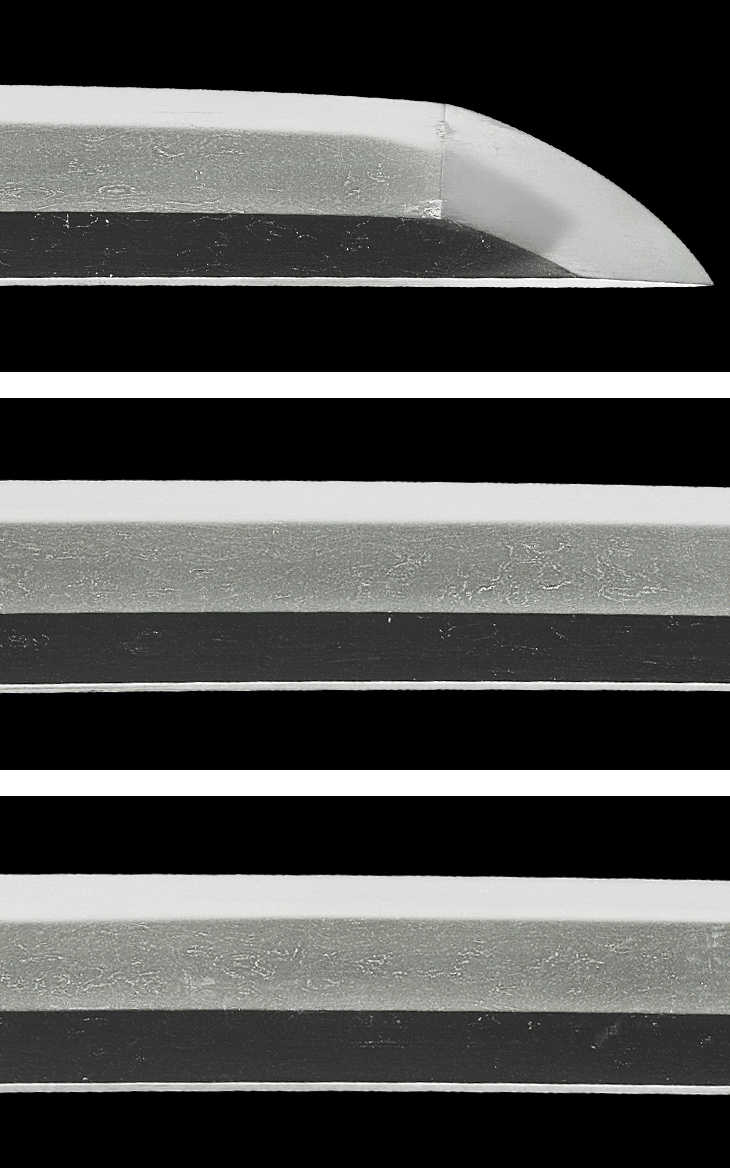

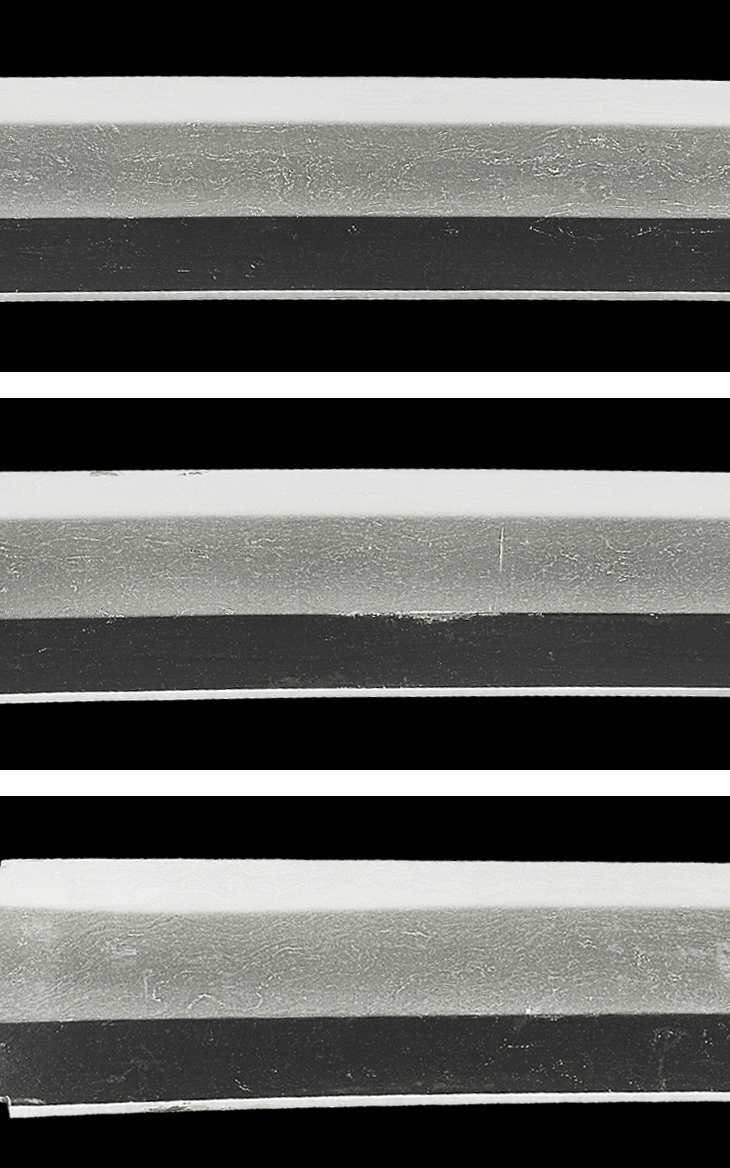

板目に杢目、刃寄り波状の流れ肌を交えて肌立つ地鉄は、地色やや黒み勝ち、ほのかに映り立ち、直調の刃は、上半は締まり気味で刃中小足、葉入り、下半は金筋、砂流しが頻りに掛かっています。

地刃の出来も古調で味わい深く、下半の焼き刃は、古伯耆鍛冶を思わせるような烈しさです。

室町期の美作鍛冶で年紀入りは中々見ません、刀剣コレクションとしては確実に押さえるべきでしょう。状態も良好、銘も大振りで貴重な資料にもなるでしょう。

お買いものガイド