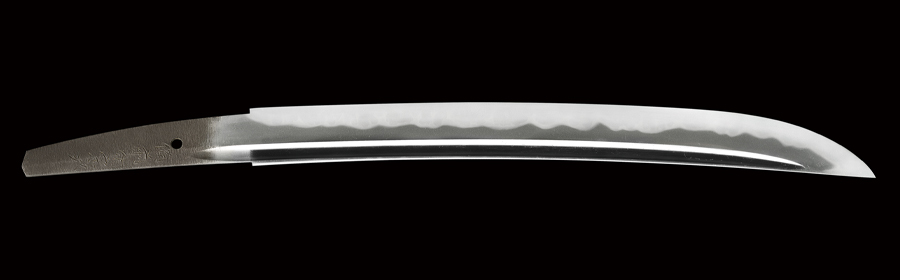

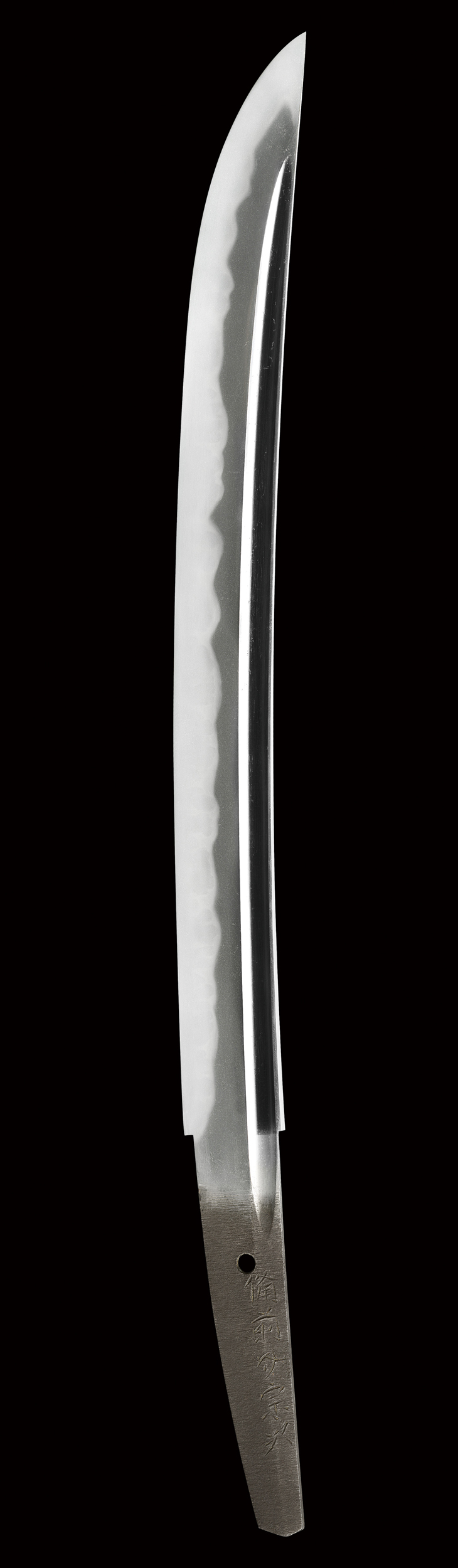

脇差し 備前介宗次

(びぜんのすけむねつぐ)

元治元年八月日(一八六四)

Wakizashi:Bizennosuke Munetsugu

新々刀・武蔵 江戸最末期

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:33.4(一尺一寸強) 反り:0.7 元幅:3.08 元重ね:0.62 穴1

【コメント】

宗次は固山宗兵衛と言い、享和三年、陸奥国白河(現福島県白河市)に生まれました。その師に付いては、長運斎綱俊の影響を強く受けていると考えられています。兄に宗平、宗俊がおり、一専斎、精良斎とも号しました。初め白河藩松平家の抱え工として鍛刀し、文政六年、桑名藩工となりましたが、大半は江戸麻布永坂、四谷左門町にて鍛刀しています。弘化二年に『備前介』受領、年紀作に見る活躍期は、文政後半から明治三年頃まで。

作風は、一貫して備前伝、綺麗な地鉄に華やかな丁子刃を焼いた『宗次丁子』の美しさは新々刀随一とされます。また大業物作者としても名高く、試し斬り名人、七代目山田浅右衛門吉利(山田五三郎)らに指導を受け、斬れ味を追求した作刀も行っています。

本作は、元治元年、同工六十二歳の頃、晩年円熟期の会心作、寸法一尺一寸強、身幅、重ねしっかりとした雄壮な脇差しです。

互の目丁子乱れ主体で、刃縁匂い勝ちに明るく締まり、刃中丁子足、葉入るなど、銘を見なくても固山と分かる典型作、また同工の現存作は刀が大半、これ位の寸法の平脇差しは頻繁には出ませんのでお見逃しなく。

お買いものガイド